Петр Ильич Чайковский. Патетическая симфония - [13]

— Один шаблон не лучше другого, — заметил Фридхайм. — На самом деле вам принадлежит золотая середина между двумя крайностями, Петр Ильич.

Чайковский встал.

— Как же так? — спросил он, расхаживая по комнате. — Мы все время говорим только обо мне и о моих ничтожных делах. Мне неловко не только перед всеми присутствующими, но и перед ними, перед великими мастерами. — Он остановился перед камином, уставленным портретами великих композиторов. Здесь в ряд выстроились Глинка и Вагнер, Шуман и Берлиоз, Лист и Брамс. — Какой у Листа красивый профиль, — произнес Петр Ильич. — Орел в сутане…

Неожиданно все заговорили о Листе. Фридхайм и Зилоти оба были его учениками.

— Никто никогда лучше него не владел этим инструментом, — сказал Фридхайм и постучал своими худыми, тренированными пальцами по черной блестящей крышке рояля. — Даже Рубинштейн, — произнес он вызывающе.

— Даже Рубинштейн, — подтвердил металлический голос молодого Зилоти.

— Хотя для него и рояль, и вообще музыка были всего лишь средством обольщения, — задумчиво проговорил Фридхайм.

— Лист, или «Школа беглости» — в отношениях с женщинами, — захихикал Мартин Краузе. — Это слова немецкого поэта и философа.

— Удивительно, — сказал Чайковский, — со дня его смерти прошло всего чуть больше года, а он уже стал легендой. Он еще при жизни приложил все усилия к тому, чтобы стать легендой. Великий обольститель в аббатских одеждах, виртуоз в фортепианной музыке и в любви… Я ни разу не был у него, — продолжал он уже помедленнее. — Он же был крайне занят и предпочитал окружать себя только своими поклонниками. Моими произведениями он, как мне рассказывали, интересовался мало…

Они продолжали говорить о Листе, о его знаменитых любовных похождениях, его путешествиях, о его жизни в роскоши и достатке между Римом, Парижем, Веймаром и Будапештом; о характерном для него вызывающем сочетании светского азарта и набожности; о его неустанной, требовательной, первооткрывательской, стимулирующей педагогической деятельности.

— Да, он был великим аранжировщиком, — сказал в заключение Петр Ильич, — и великим чародеем. Он был одного масштаба с Паганини. Интересно, передал ли он кому-нибудь свои тайны? А вот и Брамс, — произнес он, склоняясь над следующим портретом.

— Да, это Иоганнес Брамс, — торжественно повторил Бродский.

Возникла небольшая пауза. Чайковский остановился у камина спиной к присутствующим.

— Ты тоже его поклонник? — спросил он наконец, обращаясь к Бродскому.

— Мы все его поклонники, — ответил Бродский все тем же торжественным тоном.

Петр Ильич прикусил губу.

— Я знаю, я знаю, — говорил он. — Здесь вокруг него создали нечто вроде религиозного культа, вблизи которого чувствуешь себя неловко, если сам в нем не участвуешь.

— А что вы имеете против нашего маэстро Брамса? — деловито приблизился к нему Мартин Краузе, как будто намереваясь достать записную книжку, чтобы конспектировать слова русского гостя.

— Что я против него имею? — переспросил Петр Ильич, беспокойно переступая с ноги на ногу. — Он для меня совершенно непостижим, должен вам признаться. Да, я ценю его качества, разумеется, я считаю его серьезным, содержательным и даже выдающимся. Он солидный и изысканный, никогда не злоупотребляет грубыми внешними эффектами, как некоторые его современники, например ваш покорный слуга. Но вот полюбить его я не способен, как бы я ни старался. Мне очень неловко так говорить о самом почитаемом композиторе вашей страны, — добавил он с небольшим поклоном в адрес критика Краузе.

— Ах, очень вас прошу, продолжайте! — возбужденно просил его сотрудник газеты «Лейпцигер тагеблатт». — Это чрезвычайно интересно.

— Ну, если вы настаиваете, — сказал Чайковский. — Мне в музыке вашего великого мастера слышится нечто сухое, холодное, туманное и отталкивающее. Во всем, что он творит, чувствуется пристрастие к неимоверному, которое мне отвратительно — простите за грубое выражение. Его музыка не согревает сердца, наоборот, от нее веет холодом, да, меня от нее просто бросает в озноб. Я мерзну, понимаете? Мне чего-то не хватает — мне не хватает красоты, мелодичности. Он никогда не доводит музыкальную тему до конца. Только начинает вырисовываться музыкальная фраза, как на ней сразу разрастаются всякие модуляции, вычурные и таинственные. Как будто композитор поставил себе целью казаться непостижимым и глубокомысленным, причем любой ценой, даже рискуя наскучить. Я часто задавал себе вопрос: действительно ли этот немецкий композитор так глубок? Глубок в каждом фрагменте и в каждой фразе? Или же он просто кокетничает, прикрывая глубиной бедность и сухость своего воображения? На этот вопрос, естественно, ответить невозможно. Подлинны ли глубина и величие его произведений или притворны — это не важно; в любом случае они оставляют меня равнодушным, души моей затронуть им не дано.

— Ты по-другому заговоришь, когда поглубже вникнешь в его музыку. Она полна чудес, — произнес Бродский с легкой укоризной. — Ты наверняка еще оценишь его величину.

— Это мне Ханс фон Бюлов уже несколько лет тому назад тоже предсказывал. — Петр Ильич тяжелыми шагами заходил по комнате. — «Брамс явится вам как прозрение», — обещал он. Ну, прозрение не состоялось. И между прочим, я рад, что оно не состоялось! — Тут он остановился посреди комнаты. — Влияние этого немецкого гения катастрофично, куда ни глянь. Мне, например, недавно попала в руки партитура одного молодого итальянца, Ферруччо Бузони. Бесспорно, молодой обладатель большого таланта и благородного тщеславия. Но как он изменяет своим собственным традициям, богатым и священным традициям итальянской музыки! При этом в самой этой традиции, без всяких отклонений в сторону германской культуры, проложен путь к новой музыке: Верди проложил его. А вот молодежь хочет творить в «германском» духе, то есть глубокомысленно, а значит, скучно — обидно до слез. Я эту партитуру в гневе и разочаровании забросил в угол и сыграл пьесу Гуно, хотя и посредственную, но чтобы хоть мелодию услышать, понимаете, — мелодию!

В основе сюжета лежит история духовной деградации друга молодости Клауса Манна – знаменитого актёра Густафа Грюндгенса. Неуёмное честолюбие подвигло его на сотрудничество с властью, сделавшей его директором Государственного театра в Берлине.Актёр из Гамбурга Хендрик Хофген честолюбив, талантлив, полон свежих идей. Но его имя даже не могут правильно прочитать на афишах. Он даёт себе клятву, во что бы то ни стало добиться славы, денег и признания. За вожделенный успех он продаёт свою душу, но не Дьяволу, а нацистам.

Клаус Манн (1906–1949) — старший сын Томаса Манна, известный немецкий писатель, автор семи романов, нескольких томов новелл, эссе, статей и путевых очерков. «На повороте» — венец его творчества, художественная мозаика, органично соединяющая в себе воспоминания, дневники и письма. Это не только автобиография, отчет о своей жизни, это история семьи Томаса Манна, целая портретная галерея выдающихся европейских и американских писателей, артистов, художников, политических деятелей.Трагические обстоятельства личной жизни, травля со стороны реакционных кругов ФРГ и США привели писателя-антифашиста к роковому финалу — он покончил с собой.Книга рассчитана на массового читателя.

Герой этой повести — Андрей Желябов, русский революционер, член исполнительного комитета «Народной воли», один из активных организаторов покушения на Александра II 1 марта 18881 года.

Книга «Декабристы» — знаменитый биографический роман М. Цетлина. В книге прослеживается вся судьба декабристов и их идей — от первых заседаний ранних тайных обществ до восстания 14 декабря и виселицы для одних, или кавказской или сибирской ссылки, растянувшейся на долгие десятилетия — для других. Здесь рассказывается в прямом смысле о жизни и истории одного поколения, во многом изменившего общественную и политическую действительность России.Текст приведён к современной орфографии.

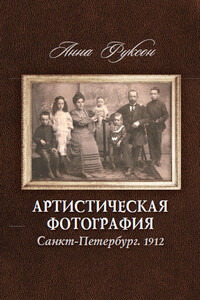

Главными героями книги являются несколько поколений одной петербургской, интеллигентной еврейской семьи. Повествование начинается с описания одного из тяжелейших дней блокады, когда героине Фирочке исполняется 30 лет. Однако в поле зрения читателя попадают и светлые моменты жизни этой некогда большой и дружной семьи – о них вспоминает угасающая от голода и болезней мать, о них напоминает и представленная на первой странице обложки подлинная фотография семьи. Тогда, в 1912 году, все они, включая годовалую Фирочку, были счастливы и благополучны.

Роман «Мегафон» принадлежит перу известного американского писателя Томаса Стриблинга, хорошо изучившего нравы политической жизни Соединенных Штатов. В своем романе «Мегафон» он показывает преимущественно эту, политическую, сторону жизни большого американского города и жизнь столицы США.

Повесть «Мрак» известного сербского политика Александра Вулина являет собой образец остросоциального произведения, в котором через призму простых человеческих судеб рассматривается история современных Балкан: распад Югославии, экономический и политический крах системы, военный конфликт в Косово. Повествование представляет собой серию монологов, которые сюжетно и тематически составляют целостное полотно, описывающее жизнь в Сербии в эпоху перемен. Динамичный, часто меняющийся, иногда резкий, иногда сентиментальный, но очень правдивый разговор – главное достоинство повести, которая предназначена для тех, кого интересует история современной Сербии, а также для широкого круга читателей.

Первоначально это произведение было написано автором на немецком языке и издано в 2011 г. в Karl Dietz Verlag, Berlin под заглавием In der Verbannung. Kindheit und Jugend einer Wolgadeutschen (В изгнании. Детство и юность немки из Поволжья). Год спустя Л. Герман начала писать эту книгу на русском языке.Безмятежное детство на родине в селе Мариенталь. Затем село Степной Кучук, что на Алтае, которое стало вторым домом. Крайняя бедность, арест отца, которого она никогда больше не видела. Трагические события, тяжелые условия жизни, но юность остается юностью… И счастье пришло.