Перечитывая Чехова - [2]

Я думаю сейчас не только о саратовской комсомолке, которая на память повторяла длинные цитаты из рассказов Чехова, или о враче в Бостоне, который мне объяснял, как, прочитав «Скучную историю», он понял, что такое второе рождение; я думаю и о своей жизни. Мне было тринадцать лет, когда Чехов умер; я хорошо помню, как мне об этом сказала мать и как меня потрясло, что нет больше человека, написавшего «Каштанку». Потом длинные десятилетия я жил то «Ариадной», то «Рассказом неизвестного человека», то «Домом с мезонином», то «Скучной историей». Я переступил из одного мира в другой; все изменилось, изменился и я, изменился настолько, что часто думаю о своем прошлом как о странной истории, неумело кем–то описанной, давно прочитанной и полузабытой. А вот любовь к Чехову я пронес через всю мою жизнь…

Я заглядываю в статьи, в книги, написанные полвека назад. Боборыкин называл Чехова "поэтом безвременья". Критики, буь то Львов–Рогачевский или Неведомский, Фриче или Оболенский, повторяли одни и те же формулы: «лучший выразитель восьмидесятых годов», «летописец хмурых лет», «писатель заката», «поэт сумерек».

Я раскрываю том «Энциклопедического словаря». Он выпущен в свет недавно, всего четыре года назад. Чехов в нем назван «великим русским писателем»; следует характеристика, которая сводится к тем самым формулам, которые я видел в давних статьях; только яснее и точнее определен характер общества, в котором жил Чехов: «В произведениях, написанных в конце 80–х и в 90–х годах, Чехов рисует идейные искания русской интеллигенции, разоблачает мещанскую психологию, либерально–народнические иллюзии, толстовство, буржуазный либерализм… Чехов достиг больших социальных обобщений, создав типические образы, воплощавшие самодержавнополицейский режим… Он реалистически показал рост буржуазных отношений в городе и деревне, обнищание крестьянства, разложение дворянско–помещичьего строя».

Я читаю в том же словаре о Глебе Успенском: «Писатель с большим реалистическим мастерством изобразил нужду и угнетение городской бедноты, влияние буржуазных отношений на жизнь русской провинции. В произведениях 70–80–х годов… Успенский, вопреки собственным народническим иллюзиям, правдиво показал развитие капиталистических отношений в деревне…» Я продолжаю — и смотрю о Салтыкове–Щедрине: «… раскрывает реакционную сущность русского и международного либерализма… Рисует рост капитализма, его проникновение в деревню…»

Все это, разумеется, верно. Верно и сказанное о Чехове; но приведенная характеристика никак не может объяснить любви современных читателей к его произведениям. Действительно ли их увлекает только история давно исчезнувшего общества? Правда ли, что сорок лет спустя после уничтожения капитализма в России их особенно интересует «рост буржуазных отношений в городе и деревне»? Если образы, созданные Чеховым, «типические» и «воплощавшие самодержавно–полицейский режим», почему они должны волновать читателей наших дней, знающих только понаслышке и о царе и об исправнике? Конец восьмидесятых и девяностые годы, давно окрещенные «безвременьем», являются тусклыми страницами русской истории, и летопись этих лет, растянутая на двенадцать томов, вряд ли способна зажечь сердца читателей, которые живут в достаточно яркое и громкое время. Могут ли современников, начавших освоение космоса, строящих новое, невиданное в истории общество, помнящих, что такое Освенцим и Хиросима, гордых и настороженных, вдохновить давние споры между либералом Николаем Николаевичем, который отстаивал Высшие женские курсы, и консерватором Петром Дмитричем, противником подобных новшеств?

Множество конфликтов, показанных Чеховым, для советского читателя внешне устарело. Вот рассказ «Случай из практики». Молоденькая владелица большой фабрики Лиза Ляликова терзается. Антон Павлович, а в данном случае доктор Королев, говорит ей: «Вы в положении владелицы фабрики и богатой наследницы недовольны, не верите в свое право и теперь вот не спите, это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что все обстоит благополучно». Ляликовская фабрика национализирована сорок лет назад, и внучка Лизы стоит у станка, или учится, или служит в учреждении. Вот рассказ «Припадок». Студент Васильев попал в публичный дом и мучительно переживает обыденность, будничность проституции. Может ли нечто подобное случиться с внуком Васильева, который смертельно боится своего прямого начальника — внучку брюнетки из Черниговской губернии? Вот ряд несчастных браков, продиктованных деньгами, задолженностью, имениями, домами; то богатый старый муж обижает жену, то жена сорит деньгами мужа. В нашем обществе немало разочарованных мужей и душевно обиженных жен, но это не связано с десятинами земли или с приданым. Чехов изумительно точно изобразил тот мир, в котором жил. Этот мир сам по себе нам не кажется ни ярким, ни героичным, ни увлекательным, но люди, показанные Чеховым, нам понятны и близки.

Повторяю: в чем разгадка? Скажут, в таланте. Меня это объяснение не удовлетворяет. Чехов писал, что он не любит Гончарова, но что Гончаров выше его «талантом на 10 голов». Я оставляю в стороне сравнение, подсказанное все той же чрезвычайной скромностью; но бесспорно у Гончарова был большой писательский дар, это крупный художник. «Обломов» вызвал немало споров, родилось определение «обломовщина». Но Гончарова мы ценим, уважаем и смотрим на него как на памятник прошлого. Чехов писал о Писемском: «Это большой, большой талант!» Одновременно он рассказывал: «Наши читают Писемского, взятого у вас, и находят, что его тяжело читать, что он устарел». Если родные Чехова находили книги Писемского устаревшими еще в 1893 году, то никого не удивит, что теперь их очень мало читают. Талант, однако, у него был большой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

”В конце 1943 года, вместе с В. С. Гроссманом, я начал работать над сборником документов, который мы условно назвали ”Черной Книгой”. Мы решили собрать дневники, частные письма, рассказы случайно уцелевших жертв или свидетелей того поголовного уничтожения евреев, которое гитлеровцы осуществляли на оккупированной территории. К работе мы привлекли писателей Вс. Иванова, Антокольского, Каверина, Сейфуллину, Переца Маркиша, Алигер и других. Мне присылали материалы журналисты, работавшие в армейских и дивизионных газетах, назову здесь некоторых: капитан Петровский (газета ”Конногвардеец”), В.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Постановлением Совета Министров Союза ССР от 1 апреля 1948 года ИЛЬЕ ГРИГОРЬЕВИЧУ ЭРЕНБУРГУ присуждена СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ первой степени за роман «Буря».

Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.

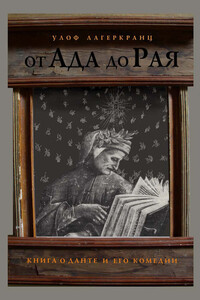

Герой эссе шведского писателя Улофа Лагеркранца «От Ада до Рая» – выдающийся итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321). Любовь к Данте – человеку и поэту – основная нить вдохновенного повествования о нем. Книга адресована широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.