Пьер и Люс - [6]

Завтра!.. Те, кто придет после нас, едва ли представят себе, сколько затаенного отчаяния и беспредельной скорби поднимало в душе это слово на четвертом году войны… Все были так измучены! Столько погибших надежд! Сотни «завтра» сменялись чередой, похожие на вчера и сегодня и равно обреченные на небытие и ожидание, ожидание небытия. Время приостановило свой бег. Год стал подобен Стиксу, охватившему жизнь кольцом черных, мутных вод, недвижных, подернутых тусклой зыбью. Завтра? Завтра умерло.

В сердцах двух детей Завтра воскресло.

Завтра снова увидело их у фонтана, так же как и все последующие «завтра». Ясная погода благоприятствовала этим коротким, — но с каждым разом все менее коротким, — встречам. Пьер и Люс приносили какую-нибудь еду — было так приятно угостить! Пьер всегда поджидал Люс у входа в музей. Ему захотелось посмотреть ее рисунки. Она ими не очень-то гордилась, но не заставила себя упрашивать. Это были уменьшенные копии известных картин или их фрагментов: группа, лицо, бюст. На первый взгляд недурно, но очень небрежно. Кое-где довольно верные, умелые штрихи; а рядом — ученические промахи, выдававшие не только невежество, но и нетребовательность, полное равнодушие к оценке. «Ничего! Сойдет!» Люс называла подлинники. Пьер и сам хорошо знал их. Он досадливо морщился. Люс видела, что ему не нравится, но мужественно показывала все — вот вам еще!.. Самая скверная! С ее губ не сходила усмешка — насмешка и над собой и над Пьером; ей не хотелось признаваться самой себе, что ее самолюбие задето. Пьер не открывал рта, боясь сказать лишнее. Наконец не вытерпел. Она показала ему копию картины Рафаэля во Флоренции.

— Но здесь совсем не те краски! — воскликнул он.

— Ничего удивительного! — возразила Люс. — Подлинника я и в глаза не видела… я делала по фотографии.

— А разве вам не дают указаний?

— Кто? Клиенты? Они тоже не видели… Да если бы и видели, разве они в этом разбираются? Красный ли тут, зеленый, синий — им все равно. Иногда мне дают оригинал в красках, но я меняю цвета… Вот хотя бы здесь, взгляните… (Ангел Мурильо).

— И вам кажется, что так лучше?

— Нисколько, но это меня забавляет… И к тому же так было легче… А в общем мне все равно… Только бы продать…

Сказав это с вызывающим видом, она замолчала, забрала у Пьера свои рисунки и рассмеялась:

— Ну что? Хуже, чем вы думали? Он огорченно спросил:

— Зачем? Зачем вы это делаете?

Она взглянула с доброй, материнской усмешкой на его растерянное лицо. Глупый мальчик! Его родители — люди обеспеченные, ему все так легко достается… Разве он понимает, что иногда приходится идти на компромисс?..

А он все повторял:

— Зачем, ну скажите, зачем?

(И казался совсем сконфуженным, словно сам был этим злополучным художником! Славный мальчик! Ей захотелось поцеловать его… по-матерински, в лоб.)

Она кротко ответила:

— Чтобы прокормиться.

Он был поражен. Ему это и в голову не приходило.

— Жизнь не так проста, — продолжала она непринужденно-насмешливым тоном, — прежде всего надо есть, каждый день есть. Сегодня пообедал, а завтра начинай сначала. Кроме того, надо одеваться. Одеть все — и руки, и ноги, и голову. Вот сколько вещей! И за все туловище надо платить. Жить — значит платить.

Впервые он заметил то, что ускользнуло от его близоруких глаз влюбленного: скромный, местами потертый мех, уже не новые ботинки и другие признаки недостатка, которые скрадывала присущая парижанке элегантность. И сердце у него сжалось.

— Нельзя ли, нельзя ли мне помочь вам? Она покраснела и чуть отстранилась от него.

— Нет, нет, — обиженно возразила она, — об этом не может быть и речи… никогда… я не нуждаюсь…

— Но я был бы так счастлив!

— Нет… и довольно об этом. Или я с вами не дружу.

— Так, значит, мы друзья?

— Да. Если только вы не отказываетесь, просмотрев эту мазню.

— Ну, конечно, нет! Вы же не виноваты.

— Но это вас огорчает?

— О да!

Люс от удовольствия даже засмеялась.

— Вам весело? Злая!

— Нет, это не злость. Вы не поняли. — Почему же вы смеетесь?

— Не скажу.

(А сама думала: «Дорогой мой! Какой же ты милый… Огорчился из-за того, что я скверно рисую!»

И сказала:

— Вы добрый; спасибо.

(Он удивленно взглянул на нее.)

— Не старайтесь понять! — Она ласково похлопала его по руке. — Довольно, поговорим о другом…

— Да, только еще один вопрос… Мне все-таки хотелось бы знать… Скажите (только не обижайтесь!)… может быть, вы сейчас стеснены в средствах?

— Нет, нет, я так сказала потому, что иногда бывали трудные минуты. А теперь нам уже легче. Мама нашла место, где хорошо платят.

— Ваша мама работает?

— Да, на заводе военного снаряжения. Там платят двенадцать франков в день. Мы теперь богатые!

— Как, на заводе? На военном заводе?

— Да.

— Но это ужасно!

— Что поделаешь! Надо брать что подвернется!

— Люс, но если бы вам, — вам самой предложили?..

— Мне? Но вы же видите: я мазюкаю… Теперь-то вы согласны, что я права, занимаясь этим?

— Но если бы вам надо было зарабатывать и ничего другого не представилось, кроме работы на военном заводе, вы пошли бы?

— Если бы надо было зарабатывать и не было выбора? Ну, еще бы! Помчалась бы со всех ног!

— Люс, а вы думали о том, что там делают?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Необычный образ Кола, отдаленный во времени от других персонажей повестей и романов Роллана, несет в себе черты, свойственные его далеким правнукам. Роллан сближает Кола с Сильвией в «Очарованной душе», называя ее «внучатой племянницей Кола Брюньона», и даже с Жан-Кристофом («Кола Брюньон-это Жан-Кристоф в галльском и народном духе»). Он говорит, что Кола Брюньон, как и другие его герои — Жан-Кристоф, Клерамбо, Аннета, Марк, — живут и умирают ради счастья всех людей".Сопоставление Кола с персонажами другой эпохи, людьми с богатым духовным миром, действующими в драматических ситуациях нового времени, нужно Роллану для того, чтобы подчеркнуть серьезность замысла произведения, написанного в веселой галльской манере.При создании образа Кола Брюньона Роллан воспользовался сведениями о жизни и характере своего прадеда по отцовской линии — Боньяра.

Роман Ромена Роллана «Жан-Кристоф» вобрал в себя политическую и общественную жизнь, развитие культуры, искусства Европы между франко-прусской войной 1870 года и началом первой мировой войны 1914 года.Все десять книг романа объединены образом Жан-Кристофа, героя «с чистыми глазами и сердцем». Жан-Кристоф — герой бетховенского плана, то есть человек такого же духовного героизма, бунтарского духа, врожденного демократизма, что и гениальный немецкий композитор.

Роман Ромена Роллана «Жан-Кристоф» вобрал в себя политическую и общественную жизнь, развитие культуры, искусства Европы между франко-прусской войной 1870 года и началом первой мировой войны 1914 года.Все десять книг романа объединены образом Жан-Кристофа, героя «с чистыми глазами и сердцем». Жан-Кристоф — герой бетховенского плана, то есть человек такого же духовного героизма, бунтарского духа, врожденного демократизма, что и гениальный немецкий композитор.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Жизнь тех, о ком мы пытаемся здесь рассказать, почти всегда была непрестанным мученичеством; оттого ли, что трагическая судьба ковала души этих людей на наковальне физических и нравственных страданий, нищеты и недуга; или жизнь их была искалечена, а сердце разрывалось при виде неслыханных страданий и позора, которым подвергались их братья, – каждый день приносил им новое испытание; и если они стали великими своей стойкостью, то ведь они были столь же велики в своих несчастьях.«Толстой – великая русская душа, светоч, воссиявший на земле сто лет назад, – озарил юность моего поколения.

Вниманию читателей предлагается сборник рассказов английского писателя Гектора Хью Манро (1870), более известного под псевдонимом Саки (который на фарси означает «виночерпий», «кравчий» и, по-видимому, заимствован из поэзии Омара Хайяма). Эдвардианская Англия, в которой выпало жить автору, предстает на страницах его прозы в оболочке неуловимо тонкого юмора, то и дело приоткрывающего гротескные, абсурдные, порой даже мистические стороны внешне обыденного и благополучного бытия. Родившийся в Бирме и погибший во время Первой мировой войны во Франции, писатель испытывал особую любовь к России, в которой прожил около трех лет и которая стала местом действия многих его произведений.

После бала весьма пожилые участники вечера танцев возвращаются домой и — отправляются к безмятежным морям, к берегам безумной надежды, к любви и молодости.

Одноклассники поклялись встретиться спустя 50 лет в день начала занятий. Что им сказать друг другу?..

В том выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии, Иво Андрича (1892–1975) включены самые известные его повести и рассказы, созданные между 1917 и 1962 годами, в которых глубоко и полно отразились исторические судьбы югославских народов.

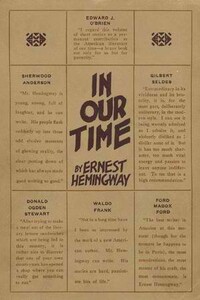

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.