Пепел красной коровы - [37]

Так могли звенеть только серебряные ложечки, и так нежно могли им вторить только подстаканники, но серванта не было, да и подстаканники остались в том доме, который я давно покинул, много лет назад.

А звенеть они могли только в одном случае — когда к станции приближался поезд, — бабушка распахивала окно и зорко вглядывалась в темноту — где-то там, в темной глубине, с простуженным утробным воплем проносился состав, между деревьями мелькали тускло освещенные окошки, а ложечки позвякивали, и все начиналось, и никогда не заканчивалось.

У серванта была своя история, — его края, изрезанные перочинным ножом, моим первым ножиком, маленьким, с кучей открывающихся, выдвигающихся штучек, его израненные края бабушка драпировала кружевными салфетками, но салфетки сдвигались, и бабушка укоризненно качала головой, и что-то ворчала, посмеиваясь, и грозилась отобрать ножик. Он умещался на ладони и ночевал под моей подушкой, а проснувшись, я первым делом тянулся проверить, на месте ли мое сокровище.

Это потом, много позже, случилось страшное — ножик украли, — я долго оплакивал потерю, и даже новый, с еще большим количеством полезных предметов, рубиново-красный, блестящий, не мог затмить того, первого.

Та самая станция, тот самый поезд, стоянка пять минут. Я соскочил с подножки на платформу, а вслед за мной, придерживая юбку у колен, соскочила она и попала точно в мои руки. К дому мы мчались наперегонки и, задыхаясь, рухнули на кровать, — пружины жалобно ойкнули и задрожали, а еще через некоторое время я услышал мелодичный звон из серванта. Дыхание ее было прерывистым, а от мочки уха тянулась дорожка нетерпеливых коротких поцелуев. Костяшки тонких пальцев побелели, упираясь в истертый ворс ковра с персидским орнаментом, а потом стало тихо, очень тихо, пока опять нежный звон не напомнил о неумолимом времени, — путаясь в застежках, она испуганно поглядывала на часы. Я нес какую-то чушь, скрывая тревогу, — разве ты не проводишь меня? — пятно ее лица в тусклом окошке поезда стало болезненным воспоминанием, которое всплывало в самые неподходящие моменты, — и жалкость голоса, и спешка, и мое ощущение стыда и облегчения.

Позже я бывал в доме наездами. Почти всегда это совпадало с неприятностями в моей жизни, — возможно, я искал защиты и понимания, но через определенный промежуток времени с горечью осознавал, что не могу открыться, а они не смеют спросить, и за привычной бравадой и обеденными шутками прячутся растерянность и боязнь что-то нарушить, сломать какие-то правила, придуманные. Кем? Когда?

Однажды за ужином повздорил с отцом, — о, когда мы скрещивали шпаги, какие молнии, какие искры сверкали, — я был упрям, в него, — его мнение казалось несправедливым, — я раздражался, выходил из себя.

Казалось, он все еще видит во мне подростка, сутулого, мучительно неловкого, втягивающего голову в узкие плечи, в бессильной ярости сжимающего кулаки, сонно клюющего носом над ненавистным учебником геометрии, прячущего постыдные картинки в ящик письменного стола.

С возрастом я научился понимать его слабости и ошибки, а много позже, когда уже было совсем поздно, научился прощать их.

Я хлопнул дверью и долго в смятении шагал по дороге, — стыдно признаться — взрослый мужчина, я плакал, тяжелыми обидными слезами. Вернулся глубокой ночью и долго курил, стряхивая пепел в окошко, а за стеной вздыхал и кашлял он.

Я знаю, он ждал моего возвращения, обиды уже не было, только странная тяжесть в груди, — за утренним чаем мы прятали глаза, измученные бессонницей, пытались шутить, а потом я уехал.

Когда я приехал в последний раз, дом уже был чужим, — приближаясь к станции, я обернулся, но тысячи сиюминутных дел отвлекли меня, — возня с документами, вечная нехватка денег, тревога о детях, — впереди неизвестность, я не успел попрощаться, — стоянка пять минут, да и прощаться было уже не с кем.

Давно нет дома, нет серванта, и станция осталась давно позади, но всякий раз знакомый простуженный вопль в глубокой ночи срывает меня с постели.

С нарастающим волнением я вглядываюсь в далекие огни, а за спиной раздается едва уловимый звон, будто маленький гном серебряным молоточком стучит по моему сердцу, а ему вторят серебряные ложечки в мельхиоровых подстаканниках.

Изгнание

«Когда пою от души, во рту у меня — привкус крови».

Федерико Гарсия Лорка

Вот моя плоть, вот моя кровь, вот бред и мука моих желаний, вот мой танец — звук порождает жест, — в безумии моем моя сила, в отчаянье моем — моя слабость.

Я вся — пред тобою, я вся — под тобою. Плавное фанданго сменяется грубым вильянсико, — ступаю по раскаленным углям под прерывистые звуки канте-хондо, иду молча, с опущенной головой, — тени за спиной моей плетут фиолетовую пряжу, но я еще не знаю, — пряжу разлуки, непостижимой бездны. Вслед за островом желаний — озеро забвения, бессловесного, безграничного. Одетая в темные одежды, молча пройду вдоль развалин Старого города с замершей навечно площадью, с продрогшими стайками голубей, — ты узнаешь эту площадь, — еще смех звучит, эхо шагов, по почерневшим ступеням, к башенкам надежд, к острому шпилю тревоги над безымянной церквушкой.

У прозы Каринэ Арутюновой нет начала и нет конца: мы все время находимся в центре событий, которые одновременно происходят в нескольких измерениях. Из киевского Подола 70-х мы попадаем в Тель-Авив 90-х и встречаем там тех же знакомых персонажей – евреев и армян, русских и украинцев. Все они навечно запечатлелись в моментальной памяти рассказчицы, плетущей свои истории с ловкостью Шехерезады. Эту книгу можно открыть в любом месте и читать, любуясь деталями и разгадывая смыслы, как рассматривают миниатюры.

«Есть ли в вашем доме настоящая шумовка?Которой снимают (в приличных домах) настоящий жом. Жом – это для тех, кто понимает.В незапамятные времена дни были долгими, куры – жирными, бульоны, соответственно, – наваристыми, и жизнь без этой самой шумовки уж кому-кому, а настоящей хозяйке показалась бы неполной…».

Все это они вывезут вместе с баулами, клеенчатыми сумками, книжками, фотокарточками, чугунными сковородками, шубами, железными и золотыми коронками. Вместе с пресловутой смекалкой, посредственным знанием иностранных языков, чувством превосходства, комплексом неполноценности. Меланхолию, протяжную, продольную, бездонную. Миндалевидную, женственную, с цыганским надрывом, с семитской скорбью, вечной укоризной. Меланхолию, за которую им простят все.

Однажды в одной стране жили люди. Они катались на трамваях, ходили в цирк, стояли в очередях. У них почти все было, как у нас.. Пятиэтажные дома и темные подъезды. Лестничные клетки и тесные комнатки. Папиросы «Беломор-канал», конфеты «Золотой ключик», полные жмени семечек. Облигации государственного займа, сложенные вчетверо и лежащие в комоде, в стопках глаженного белья.Это были очень счастливые люди. Насколько могут быть счастливыми те, кто ходит вниз головой.

«Вместо Господа Бога у нас был Он.Вполне уютный старичок (в далеком детстве иным он и не казался), всегда готовый понять, утешить, дать мудрый совет.«Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорит, надо маму слушаться».Нестройный хор детских голосов вторил на разные лады…».

Если бы у каждого человека был световой датчик, то, глядя на Землю с неба, можно было бы увидеть, что с некоторыми людьми мы почему-то все время пересекаемся… Тесс и Гус живут каждый своей жизнью. Они и не подозревают, что уже столько лет ходят рядом друг с другом. Кажется, еще доля секунды — и долгожданная встреча состоится, но судьба снова рвет планы в клочья… Неужели она просто забавляется, играя жизнями людей, и Тесс и Гус так никогда и не встретятся?

События в книге происходят в 80-х годах прошлого столетия, в эпоху, когда Советский цирк по праву считался лучшим в мире. Когда цирковое искусство было любимо и уважаемо, овеяно романтикой путешествий, окружено магией загадочности. В то время цирковые традиции были незыблемыми, манежи опилочными, а люди цирка считались единой семьёй. Вот в этот таинственный мир неожиданно для себя и попадает главный герой повести «Сердце в опилках» Пашка Жарких. Он пришёл сюда, как ему казалось ненадолго, но остался навсегда…В книге ярко и правдиво описываются характеры участников повествования, быт и условия, в которых они жили и трудились, их взаимоотношения, желания и эмоции.

Светлая и задумчивая книга новелл. Каждая страница – как осенний лист. Яркие, живые образы открывают читателю трепетную суть человеческой души…«…Мир неожиданно подарил новые краски, незнакомые ощущения. Извилистые улочки, кривоколенные переулки старой Москвы закружили, заплутали, захороводили в этой Осени. Зашуршали выщербленные тротуары порыжевшей листвой. Парки чистыми блокнотами распахнули свои объятия. Падающие листья смешались с исписанными листами…»Кулаков Владимир Александрович – жонглёр, заслуженный артист России.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

Действие книги известного болгарского прозаика Кирилла Апостолова развивается неторопливо, многопланово. Внимание автора сосредоточено на воссоздании жизни Болгарии шестидесятых годов, когда и в нашей стране, и в братских странах, строящих социализм, наметились черты перестройки.Проблемы, исследуемые писателем, актуальны и сейчас: это и способы управления социалистическим хозяйством, и роль председателя в сельском трудовом коллективе, и поиски нового подхода к решению нравственных проблем.Природа в произведениях К. Апостолова — не пейзажный фон, а та материя, из которой произрастают люди, из которой они черпают силу и красоту.

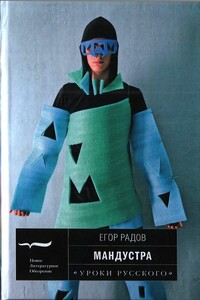

Собрание всех рассказов культового московского писателя Егора Радова (1962–2009), в том числе не публиковавшихся прежде. В книгу включены тексты, обнаруженные в бумажном архиве писателя, на электронных носителях, в отделе рукописных фондов Государственного Литературного музея, а также напечатанные в журналах «Птюч», «WAM» и газете «Еще». Отдельные рассказы переводились на французский, немецкий, словацкий, болгарский и финский языки. Именно короткие тексты принесли автору известность.

Повесть — зыбкий жанр, балансирующий между большим рассказом и небольшим романом, мастерами которого были Гоголь и Чехов, Толстой и Бунин. Но фундамент неповторимого и непереводимого жанра русской повести заложили пять пушкинских «Повестей Ивана Петровича Белкина». Пять современных русских писательниц, объединенных в этой книге, продолжают и развивают традиции, заложенные Александром Сергеевичем Пушкиным. Каждая — по-своему, но вместе — показывая ее прочность и цельность.

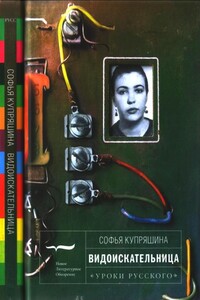

Новая книга Софьи Купряшиной «Видоискательница» выходит после длительного перерыва: за последние шесть лет не было ни одной публикации этого важнейшего для современной словесности автора. В книге собран 51 рассказ — тексты, максимально очищенные не только от лишних «историй», но и от условного «я»: пол, возраст, род деятельности и все социальные координаты утрачивают значимость; остаются сладостно-ядовитое ощущение запредельной андрогинной России на рубеже веков и язык, временами приближенный к сокровенному бессознательному, к едва уловимому рисунку мышления.

Новая книга рассказов Романа Сенчина «Изобилие» – о проблеме выбора, точнее, о том, что выбора нет, а есть иллюзия, для преодоления которой необходимо либо превратиться в хищное животное, либо окончательно впасть в обывательскую спячку. Эта книга наверняка станет для кого-то не просто частью эстетики, а руководством к действию, потому что зверь, оставивший отпечатки лап на ее страницах, как минимум не наивен: он знает, что всё есть так, как есть.