Павлов - [13]

Увлечение нервизмом завершилось большой удачей. Нормальная деятельность желудочно-кишечного тракта прояснилась, клиника человека получила ряд важных ответов.

Был оставлен прежний взгляд, что отделение желудочного сока является ответом на механическое раздражение пищей слизистой оболочки рта, желудка и кишечника. Не еда непосредственно вызывает секрецию желез, а нервный аппарат, строго регулирующий отделение соков. Каждому роду пищи соответствуют определенная интенсивность и качество секрета, различная переваривающая сила его и кислотность. На мясо изливается много желудочного сока, на молоко — меньше, для хлеба выделяется сок, богатый ферментами, для белков и жиров — обильная доза желчи… Обед встречает уже в желудке определенный прием: сортирующий механизм одну часть пищи задержит, другую отправит дальше. Мясо остается в желудке подольше, молоко дойдет быстро до толстой кишки, хотя бы мясо и молоко были съедены одновременно.

Льюис мог бы с удовлетворением отметить, что юный читатель не забыл его завета и обратил внимание на то, чего не замечали другие. «Сочувственность» органов пищеварения получила свое физиологическое объяснение. Достойный ученик своих знаменитых наставников, Павлов дополнил Людвига учением о центробежных нервах сердца, а Гейденгайна — учением о пищеварительных железах.

Свыше ста лет назад ученый Мажанди, а вслед за ним Самюэль впервые высказали предположение, что существует специальная нервная система — трофическая, регулирующая интимные процессы питания тканей и их взаимоотношения с окружающей средой. Расстройство этого аппарата приводит к образованию тяжелых и сложных язв, к омертвению органов и прекращению их деятельности. Кровеносные сосуды работают исправно, в ткани кровь поступает бесперебойно, а их поражает болезнь. Ни эти ученые, ни последователи их трофической нервной системы не нашли. Медики склонялись к признанию ее, а физиологи ее отрицали.

Павлов возрождает оставленное учение. Он утверждает, что сердце находится не под двойным, а под тройным контролем: нервов, движущих его, нервов сосудистых, ведающих током крови, и нервов трофических, определяющих в интересах всего организма точные размеры необходимого для сердца питания.

Оперируя животных в течение десятилетий, изолируя отрезки кишок, перегораживая желудок, вытягивая под кожу кишечные петли, выводя протоки желез, ученый заметил ряд необъяснимых явлений. Они особенно бросались в глаза после операций на двенадцатиперстной кишке. У оперированных животных обнаруживались вдруг поражения слизистой оболочки полости рта и кожи, частичные и полные параличи, искажение отношения к внешнему миру и, наконец, внезапное обмирание, почти полное прекращение дыхания и сердцебиения. Однажды после одной из таких операций собака беспричинно вдруг замертво упала. Ее положили для вскрытия на стол и в последнюю минуту заметили, что сердце у животного забилось.

Все эти страдания так же внезапно исчезают, как и появляются, то безудержно нарастая, то спадая, чтобы снова возникнуть. Объяснить эти явления одной лишь потерей соков желез было трудно. Они одинаково возникали у животных без фистул.

Собаки с желудочными фистулами.

Таковы свидетельства опыта и наблюдений. Справедливо спросить: какая же нервная система эту патологию осуществляет — двигательная, чувствительная или та, которая регулирует деятельность органов секреции? Ни та, ни другая. Сплошь и рядом больное животное прекрасно пользуется своим мышечно-двигательным аппаратом, откликается на боль и выделяет секреты. Способность эта сохраняется нередко до самой смерти.

Нечто схожее с этим врачи наблюдают и в клинике. Заболевание желудка у ребенка приводит подчас к поражению кожных покровов, а болезнь кожи вызывает расстройства внутренних органов. Ничем это нельзя объяснить. Никто также не ответит: почему в голодающем организме при общем истощении вес сердца и мозга остается без изменений? Нет никаких объяснений, как и почему согревающие компрессы, сухие банки и горчичники приносят больному выздоровление. О состоянии желудочно-кишечного тракта судят по внешнему виду языка. Но какие для этого у врача основания? Разве язык — естественное продолжение толстых и тонких кишок?

Только допустив существование трофических нервов, определяющих питание для каждого органа соответственно интересам всего организма в целом, можно эти сомнения объяснить. В одном случае раздражение трофического нерва компрессом приводит к подъему его жизнедеятельности и к устранению болезни, в другом — охлаждение дает болезненный ответ далеко в сложной сети трофической нервной системы. Только замкнутостью ее и свойством тонко регулировать питание организма можно объяснить сохранение в норме сердца и мозга при голодании и отклик слизистой оболочки языка на страдания где-то в кишечном тракте.

Все эти факты, собранные Павловым в течение десятилетий, дали ему право утверждать, что старое учение о трофической нервной системе было обосновано, напрасно физиологи отбросили его. Наряду с нервными волокнами, настаивал он, вызывающими деятельность того или иного органа, и сосудодвигательными, регулирующими приток питательных материалов, следует допустить существование волокон, которые тончайшим образом управляют процессом питания в тканях и регулируют взаимоотношения между тканями и окружающей средой. Каждый наш орган находится под тройным нервным контролем, как было уже установлено в отношении сердца. Ученый настаивает на том, что вопрос этот должен быть подвергнут исследованию, лечь в основу наших современных представлений о роли нервной системы в организме.

«Повесть о хлорелле» автор раскрывает перед читателем судьбу семьи профессора Свиридова — столкновение мнений отца и сына — и одновременно повествует о значении и удивительных свойствах маленькой водоросли — хлореллы.

Александр Поповский известен читателю как автор научно-художественных произведений, посвященных советским ученым. В повести «Во имя человека» писатель знакомит читателя с образами и творчеством плеяды замечательных ученых-физиологов, биологов, хирургов и паразитологов. Перед читателем проходит история рождения и развития научных идей великого академика А. Вишневского.

Александр Поповский — один из старейших наших писателей.Читатель знает его и как романиста, и как автора научно–художественного жанра.Настоящий сборник знакомит нас лишь с одной из сторон творчества литератора — с его повестями о науке.Тема каждой из этих трех повестей актуальна, вряд ли кого она может оставить равнодушным.В «Повести о несодеянном преступлении» рассказывается о новейших открытиях терапии.«Повесть о жизни и смерти» посвящена борьбе ученых за продление человеческой жизни.В «Профессоре Студенцове» автор затрагивает проблемы лечения рака.Три повести о медицине… Писателя волнуют прежде всего люди — их характеры и судьбы.

Александр Поповский известен читателю как автор научно-художественных произведений, посвященных советским ученым. В повести «Вдохновенные искатели» писатель знакомит читателя с образами и творчеством плеяды замечательных ученых-паразитологов.

Сборник продолжает проект, начатый монографией В. Гудковой «Рождение советских сюжетов: типология отечественной драмы 1920–1930-х годов» (НЛО, 2008). Избраны драматические тексты, тематический и проблемный репертуар которых, с точки зрения составителя, наиболее репрезентативен для представления об историко-культурной и художественной ситуации упомянутого десятилетия. В пьесах запечатлены сломы ценностных ориентиров российского общества, приводящие к небывалым прежде коллизиям, новым сюжетам и новым героям.

Книга посвящена одному из самых передовых и талантливых ученых — академику Трофиму Денисовичу Лысенко.

Во время работы над книгой я часто слышал, как брат Самралл подчеркивал, что за все шестьдесят три года своего служения он никогда не выходил из воли Божьей. Он не хвалился, он просто констатировал факт. Вся история его служения свидетельствует о его послушании Святому Духу и призыву в своей жизни. В Послании к Римлянам сказано, что непослушанием одного человека многие стали грешными, но послушанием одного многие сделались праведными. Один человек, повинующийся Богу, может привести тысячи людей ко Христу.

«Когда же наконец придет время, что не нужно будет плакать о том, что день сделан не из 40 часов? …тружусь как последний поденщик» – сокрушался Сергей Петрович Боткин. Сегодня можно с уверенностью сказать, что труды его не пропали даром. Будучи участником Крымской войны, он первым предложил систему организации помощи раненым солдатам и стал основоположником русской военной хирургии. Именно он описал болезнь Боткина и создал русское эпидемиологическое общество для борьбы с инфекционными заболеваниями и эпидемиями чумы, холеры и оспы.

Долгие годы Александра Христофоровича Бенкендорфа (1782–1844 гг.) воспринимали лишь как гонителя великого Пушкина, а также как шефа жандармов и начальника III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. И совсем не упоминалось о том, что Александр Христофорович был боевым генералом, отличавшимся смелостью, мужеством и многими годами безупречной службы, а о его личной жизни вообще было мало что известно. Представленные вниманию читателей мемуары А.Х. Бенкендорфа не только рассказывают о его боевом пути, годах государственной службы, но и проливают свет на его личную семейную жизнь, дают представление о характере автора, его увлечениях и убеждениях. Материалы, обнаруженные после смерти А.Х.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

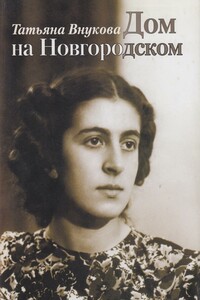

Книга воспоминаний о замечательной архангельской семье Анны и Петра Кольцовых, об Архангельске 30-х — начала 50-х годов XX века» Адресуется всем, кто интересуется историей города на Двине, укладом жизни архангелогородцев того времени. Татьяна Внукова (урожд. Кольцова) Архангельск, 1935. Книга о двадцатилетием периоде жизни города Архангельска (30-50-е годы) и семьи Петра Фёдоровича и Анны Ивановны Кольцовых, живших в доме № 100 на Новгородском проспекте. Кто-то сказал, что «мелочи в жизни заменяют нам “большие события”. В этом ценности мелочей, если человек их осознаёт».

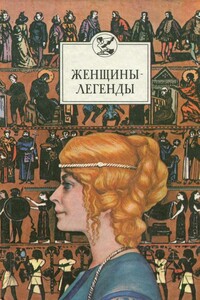

Имена этих женщин у всех на слуху, любой культурный человек что-то о них знает. Но это что-то — скорее всего слухи, домыслы и даже сплетни. Авторы же этой книги — ученые-историки — опираются, как и положено ученым, только на проверенные факты. Рассказы и очерки, составляющие сборник, — разные по языку и стилю, но их объединяет стремление к исторической правде. Это — главное достоинство книги. Читателю нужно лишь иметь в виду, что легендарными могут быть не только добродетели, но и пороки. Поэтому в книге соседствуют Нефертити и Мессалина, Евфросинья Полоцкая и Клеопатра, Маргарита Наваррская и др. Для широкого круга читателей.