Павлов - [12]

Студенты взяли себе за правило спрашивать его об этом.

Сейчас он приведет им убедительный пример:

— Я наблюдал это на самом себе. После какой-то мимолетной, но сильной лихорадки я, совершенно оправившись в остальном, потерял всякий позыв к еде. Было даже что-то забавное в этом полном равнодушии к пище. Совершенно здоровый, я отличался от других тем, что, повидимому, мог обходиться без всякой еды. Боясь сильного истощения, я через два-три дня такого состояния решил возвратить себе аппетит, выпить вина. При первом же глотке я живо почувствовал движение его по пищеводу и в желудке — и моментально испытал приступ сильного аппетита. Что это доказывает? Разве не ясно, что тут замешана психика? Первый удар, который приводит в движение железы желудка, идет со стороны психики в виде страстного желания есть, иначе говоря, от того, что известно под именем аппетита.

Все молчат, но в заднем ряду профессор заметил уже недоверчивую улыбку на губах студента и кричит ему через всю аудиторию:

— Милостивый государь! Милостивый государь! Вы что, сомневаетесь? Подите сюда, пожалуйста, я вас прошу…

Врачам он конфиденциальнейшим образом говорил:

— Я понимаю теперь, почему вы неправильно объясняете аппетит. Вдумайтесь в идею о психическом акте, как о сильном раздражении секреторных нервов желудка.

Почему не вдуматься, тем более, что от них ничего больше не требуют…

Каждый день приносил важные доказательства в пользу новой теории. «Психический сок» стал «аппетитным», а так как он служил как бы спичкой для зажигания горючего, то ему приличествовало также именоваться «запальным». Доблести сока неудержимо росли, а число его приверженцев заметно падало. Ученый сделал все, что мог: он разделил людей на две категории — на «филозопов», людей безнадежных, которые никогда не поймут важности его открытия, и на людей «с головой», к которым единственно обращался он со словами убеждения.

— Без влияния психики, — поучал он их, — не обходятся не только нервы желудка, но и поджелудочной железы и кишок. Разве не вошел в пословицу факт перебирания кишок при сильном аппетите или голоде?

«Люди с головой» спокойно выслушивали его и все-таки задавали вопрос:

— Чем это не рефлекторный акт? При чем тут психика? Пища непосредственно побуждает железы желудка к действию…

Тогда ученый терял терпение и возмущенно вскрикивал:

— Чепуха, ерунда! Вздор!

Он пылал презреньем к невежественному вопрошателю. Тысячи примеров, полчища фактов были на его стороне.

— Никаких рефлекторных актов! Без запаха, без вкуса, вида пищи или чувства голода нет и действий пищеварительных желез!

Болдырев был из числа «филозопов», наиболее твердый из них, такой же упрямый, как его шеф. Приставленный к окошку, известному в лаборатории под названием «фистула двенадцатиперстной кишки», он круглый день не кормил собаку, не показывал ей ничего, напоминающего мясо-сухарный порошок, и все-таки периодически наблюдал, как через фистулу изливалась смесь желчи и поджелудочного сока. Железы довольно аккуратно чередовали работу и покой. Павлов объяснил бы это тем, что собака «страстно хочет есть» и неотступно думает о пище, но откуда такая регулярность? Разве допустить, что собака предается воспоминаниям о еде каждые полтора-два часа, минута в минуту…

Ассистент явился к профессору, исполненный недоумений, так отчетливо выраженных в протоколе опыта. Павлов отодвинул бумагу, усмехнулся недоброй усмешкой и поспешил добавить:

— Уходите и не смейте повторять свои глупости.

Болдырев сложил протокол и произнес одну только фразу, короткую и ничуть не обидную:

— Я уверен, что не ошибся, это было именно так.

— Что такое? — вспылил ученый. — Вы не умеете работать, не умеете наблюдать. Да, да, ничего не умеете, даже держать себя в лаборатории. У вас была при себе пища, вы пахли пищей, без этого не обошлось. Все у вас налегке. Раз махнули — с плеч долой!

— Остановитесь, Иван Петрович! Опомнитесь! Вы зря обидели Болдырева, он стал жертвой вашей суровости. Он сидел около собаки голодный и усталый. Взгляните на него, его глаза воспалены от напряжения, будьте снисходительны, ошибаетесь вы, не он.

Снова упрямцы сошлись, и снова их встреча окончилась ссорой. Сотрудник покушался на теорию «психического сока» — и поделом ему. Павлов сам сходит к собаке и докажет Болдыреву, что он неправ.

Прежде чем вернуться к опытам, Болдырев долго полоскал рот, в котором, кстати сказать, весь день не было ни крошки, надел чистый халат и терпеливо провел у станка двенадцать часов. Результаты были те же: поджелудочная железа, печень и кишечные железы выделяли сок независимо от того, было ли у собаки «страстное желание» есть и предавалась ли она воспоминаниям о пище…

Через несколько дней «психический сок» со всеми его знаками доблести и отличия был похоронен. Павлов поспешил воздать виновнику торжества положенную долю похвал:

— Вот это пес! Вот это молодец! Нет, подумайте, какая сила! Как он работал! Кудесник! Чудодей! Первоклассный пес, честное слово!..

Было очевидно, что похвалы эти содержат в себе раскаяние и целиком относятся, конечно, к Болдыреву.

Двадцать лет спустя, выпуская в свет второе издание своих лекций, Павлов не вносит в них никаких изменений, ограничиваясь коротким замечанием в предисловии: «Что касается так называемого психического возбуждения желез, которое я резко противопоставлял рефлекторному возбуждению, с жаром и развязностью говоря о мыслях и желаниях, а также чувствах экспериментальных животных, то в настоящее время ходом развития моей физиологической мысли я приведен к совершенно другому представлению о предмете. Разговор о внутреннем состоянии животного считается нами теперь научно бесполезным…»

«Повесть о хлорелле» автор раскрывает перед читателем судьбу семьи профессора Свиридова — столкновение мнений отца и сына — и одновременно повествует о значении и удивительных свойствах маленькой водоросли — хлореллы.

Александр Поповский известен читателю как автор научно-художественных произведений, посвященных советским ученым. В повести «Во имя человека» писатель знакомит читателя с образами и творчеством плеяды замечательных ученых-физиологов, биологов, хирургов и паразитологов. Перед читателем проходит история рождения и развития научных идей великого академика А. Вишневского.

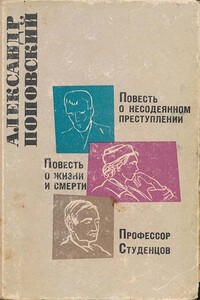

Александр Поповский — один из старейших наших писателей.Читатель знает его и как романиста, и как автора научно–художественного жанра.Настоящий сборник знакомит нас лишь с одной из сторон творчества литератора — с его повестями о науке.Тема каждой из этих трех повестей актуальна, вряд ли кого она может оставить равнодушным.В «Повести о несодеянном преступлении» рассказывается о новейших открытиях терапии.«Повесть о жизни и смерти» посвящена борьбе ученых за продление человеческой жизни.В «Профессоре Студенцове» автор затрагивает проблемы лечения рака.Три повести о медицине… Писателя волнуют прежде всего люди — их характеры и судьбы.

Александр Поповский известен читателю как автор научно-художественных произведений, посвященных советским ученым. В повести «Вдохновенные искатели» писатель знакомит читателя с образами и творчеством плеяды замечательных ученых-паразитологов.

Сборник продолжает проект, начатый монографией В. Гудковой «Рождение советских сюжетов: типология отечественной драмы 1920–1930-х годов» (НЛО, 2008). Избраны драматические тексты, тематический и проблемный репертуар которых, с точки зрения составителя, наиболее репрезентативен для представления об историко-культурной и художественной ситуации упомянутого десятилетия. В пьесах запечатлены сломы ценностных ориентиров российского общества, приводящие к небывалым прежде коллизиям, новым сюжетам и новым героям.

Книга посвящена одному из самых передовых и талантливых ученых — академику Трофиму Денисовичу Лысенко.

Во время работы над книгой я часто слышал, как брат Самралл подчеркивал, что за все шестьдесят три года своего служения он никогда не выходил из воли Божьей. Он не хвалился, он просто констатировал факт. Вся история его служения свидетельствует о его послушании Святому Духу и призыву в своей жизни. В Послании к Римлянам сказано, что непослушанием одного человека многие стали грешными, но послушанием одного многие сделались праведными. Один человек, повинующийся Богу, может привести тысячи людей ко Христу.

«Когда же наконец придет время, что не нужно будет плакать о том, что день сделан не из 40 часов? …тружусь как последний поденщик» – сокрушался Сергей Петрович Боткин. Сегодня можно с уверенностью сказать, что труды его не пропали даром. Будучи участником Крымской войны, он первым предложил систему организации помощи раненым солдатам и стал основоположником русской военной хирургии. Именно он описал болезнь Боткина и создал русское эпидемиологическое общество для борьбы с инфекционными заболеваниями и эпидемиями чумы, холеры и оспы.

Долгие годы Александра Христофоровича Бенкендорфа (1782–1844 гг.) воспринимали лишь как гонителя великого Пушкина, а также как шефа жандармов и начальника III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. И совсем не упоминалось о том, что Александр Христофорович был боевым генералом, отличавшимся смелостью, мужеством и многими годами безупречной службы, а о его личной жизни вообще было мало что известно. Представленные вниманию читателей мемуары А.Х. Бенкендорфа не только рассказывают о его боевом пути, годах государственной службы, но и проливают свет на его личную семейную жизнь, дают представление о характере автора, его увлечениях и убеждениях. Материалы, обнаруженные после смерти А.Х.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга воспоминаний о замечательной архангельской семье Анны и Петра Кольцовых, об Архангельске 30-х — начала 50-х годов XX века» Адресуется всем, кто интересуется историей города на Двине, укладом жизни архангелогородцев того времени. Татьяна Внукова (урожд. Кольцова) Архангельск, 1935. Книга о двадцатилетием периоде жизни города Архангельска (30-50-е годы) и семьи Петра Фёдоровича и Анны Ивановны Кольцовых, живших в доме № 100 на Новгородском проспекте. Кто-то сказал, что «мелочи в жизни заменяют нам “большие события”. В этом ценности мелочей, если человек их осознаёт».

Имена этих женщин у всех на слуху, любой культурный человек что-то о них знает. Но это что-то — скорее всего слухи, домыслы и даже сплетни. Авторы же этой книги — ученые-историки — опираются, как и положено ученым, только на проверенные факты. Рассказы и очерки, составляющие сборник, — разные по языку и стилю, но их объединяет стремление к исторической правде. Это — главное достоинство книги. Читателю нужно лишь иметь в виду, что легендарными могут быть не только добродетели, но и пороки. Поэтому в книге соседствуют Нефертити и Мессалина, Евфросинья Полоцкая и Клеопатра, Маргарита Наваррская и др. Для широкого круга читателей.