Пастиш - [4]

• оскорбительного описания (в книгах К. С. Льюиса о Нарнии «империя зла Калормен — это пастиш на арабов или китайцев» (Stephen L. R. Clark, Times Literary Supplement. 09.05.2003. P. 17));

• бесплодного возвращения к устаревшим образцам (скульптура времен итальянского фашизма, «прославлявшая победу в Эфиопии, скорее была убогим пастишем на искусство Древнего Рима, чем принимала футуристические образцы» (Jonatan Jones, The Guardian Saturday Review. 12.07.2003. P. 19));

• версии более низкого качества (картина Дюрера «Святая Дева в саду» была в 1950‑е годы низведена до статуса более поздней копии или пастиша (Paul Hills, Times Literary Supplement. 14.05.2004. P. 20));

• второсортной имитации («километры партитуры [мюзикла „Дети воды“] бьют по ушам как недо-сондхаймовский пастиш» (Paul Taylor, The Independent Review. 23.07.2003. P. 17));

• плоской исторической реконструкции («Мария-Антуанетта» Софии Копполы «выходит за рамки простого исторического пастиша, чтобы залезть в голову Марии-Антуанетты» (Sandra Ballentine, The Guardian Review. 01.07.2005. P. 15));

• пародии (повсеместно);

• нечто близкого кэмпу («буч-пастиш к.д. ланг певцов-мужчин в стиле кантри и вестерн» (Cindy Patton, Introduction to new edition of Lavender Culture [Jay, Young, 1994. p. xxv]); «„Вдали от рая“ — нечто гораздо большее, чем кэмп или пастиш» (Peter Bradshaw, The Guardian Review. 07.03.2003. P. 12);

• идеализации стиля (статья под названием «Страсть к пастишу» о переоценке архитектурной ценности домов, строившихся в 1920‑е годы британским девелопером Реджинальдом Файерфаксом Уэллсом, в которой говорится о «его идеализированном представлении об английском пейзаже, его пастишах коттеджей» (Fred Redwood, The Sunday Telegraph Review. 21.04.2002. P. 19));

• чего-то, напоминающего что-то другое, не будучи его прямой имитацией (фильм «Ключи от машины» — «постмодернистский пастиш на Пиранделло» (Mark Kermode, The Observer Review. 10.07.2005. P. 7));

• формы влияния (Принс «единственный, кто больше всего повлиял на современную передовую черную музыку. Целое поколение… либо упоминало названия его песен, копировало его музыку и слова, либо пастишировало его гладкое, фанковое звучание восьмидесятых» (Sean O’Hagan, The Observer Review. 04.04.2004. P. 5));

• способа обучиться чьему-либо искусству («В возрасте 18 лет [Барраке] писал пьесы-пастиши в стиле Шуберта и Шумана» (David Schiff, Times Literary Supplement. 12.11.2004. P. 11));

• полезного риторического навыка (римская декламация как «упражнение, в котором сочетались ролевая игра, анализ, запоминание и звуковой пастиш… выполняла образовательно-просветительскую функцию» (Emily Gowers, Times Literary Supplement. 05.12.2003. P. 27));

• действенной исторической реконструкции («расползающийся пастиш» романа Мишеля Фейбера «Багровый лепесток и белый», действие которого происходит в 1870‑е годы в Лондоне, «добирается до мест, которых не коснулся Диккенс» (Emma Hagestadt, The Independent Review. 10.10.2003. P. 31)).

И сюда не включены многие из случаев употребления слова «пастиш» в значении искусства комбинирования разных элементов.

Все эти употребления правильные. Понятно, что каждое из них означает, даже если они означают не одно и то же. Я собираюсь поспорить с подразумеваемым в большинстве употреблений представлением о том, что пастиш по природе своей банален или даже хуже, однако нет оснований говорить, что этот термин не может употребляться так, как он употребляется в этих случаях. Однако в этой главе я собираюсь рассмотреть множество терминов, имеющихся для обозначения комбинирования и имитации в искусстве, чтобы выделить одну особую практику, для которой нет другого слова, кроме слова «пастиш».

Само слово происходит от итальянского pasticcio*, которое в самом раннем из отмеченных случаев употребления означало «пирог» (vivanda ricoperta di pasta e cotta al forno, «еда, покрытая тестом и запеченная в печи»[3]). Идея смешанного блюда — мясо и/или овощи плюс тесто — была в дальнейшем перенесена на искусство. В этом употреблении пастиччо обозначает картины одного художника, использующего мотивы другого и выдающего их за творчество последнего. Один из первых известных случаев такого рода имел место в 1619 г., когда римский кардинал выяснил, что картина, проданная ему Теренцием из Урбино как «Мадонна» Рафаэля, была кисти самого Теренция. Кардинал вызвал художника и сказал, что если ему хочется пирога (pasticcio), он закажет его своему повару, маэстро Джованни, пекущему такие вкусные пироги [Hempel, 1965, p. 165–166][4]. Здесь соединяются три аспекта того, как в дальнейшем сложится судьба термина «пастиш».

Во-первых, пастиччо основан на соединении элементов, взятых из других мест, и вначале мы обсудим этот комбинаторный принцип. Во‑вторых, речь идет о цитировании или подражании более ранним работам, что придает пастиччо значение своего рода имитации, которой посвящена не только вторая часть этой главы, но и вся книга. В‑третьих, картина-пастиччо предполагала скрытое или мошенническое использование комбинирования и имитации, и эта негативная ассоциация пристала к слову «пастиш». Видо Хемпель выдвинул гипотезу, что это тоже связано с кулинарным происхождением слова: никогда нельзя знать наверняка, что положили в пирог [Ibid., p. 165]. Как бы то ни было, даже применительно к эстетике слово «пастиш» употреблялось в итальянской огласовке «пастиччо» — и употребляется до сих пор — для обозначения обмана или путаницы*. Сегодня пастиш может означать (и я был бы рад, если бы означал только это) очевидное комбинирование и имитацию предшествующих произведений, но негативные ассоциации остаются, отныне в основном отсылая к тривиальности или бессмысленности. Одна из главных целей этой книги — доказать, что эти ассоциации внутренне не присущи этому слову.

В основе книги - сборник воспоминаний о Исааке Бабеле. Живые свидетельства современников (Лев Славин, Константин Паустовский, Лев Никулин, Леонид Утесов и многие другие) позволяют полнее представить личность замечательного советского писателя, почувствовать его человеческое своеобразие, сложность и яркость его художественного мира. Предисловие Фазиля Искандера.

![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В. С. Гроссман – один из наиболее известных русских писателей XX века. В довоенные и послевоенные годы он оказался в эпицентре литературных и политических интриг, чудом избежав ареста. В 1961 году рукописи романа «Жизнь и судьба» конфискованы КГБ по распоряжению ЦК КПСС. Четверть века спустя, когда все же вышедшая за границей книга была переведена на европейские языки, пришла мировая слава. Однако интриги в связи с наследием писателя продолжились. Теперь не только советские. Авторы реконструируют биографию писателя, попутно устраняя уже сложившиеся «мифы».При подготовке издания использованы документы Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Федеральной службы безопасности.Книга предназначена историкам, филологам, политологам, журналистам, а также всем интересующимся отечественной историей и литературой XX века.

Книга посвящена анализу поэтики Достоевского в свете разорванности мироощущения писателя между европейским и русским (византийским) способами культурного мышления. Анализируя три произведения великого писателя: «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья» и «Преступление и наказание», автор показывает, как Достоевский преодолевает эту разорванность, основывая свой художественный метод на высшей форме иронии – парадоксе. Одновременно, в более широком плане, автор обращает внимание на то, как Достоевский художественно осмысливает конфликт между рациональным («научным», «философским») и художественным («литературным») способами мышления и как отдает в контексте российского культурного универса безусловное предпочтение последнему.

Анну Керн все знают как женщину, вдохновившую «солнце русской поэзии» А. С. Пушкина на один из его шедевров. Она была красавицей своей эпохи, вскружившей голову не одному только Пушкину.До наших дней дошло лишь несколько ее портретов, по которым нам весьма трудно судить о ее красоте. Какой была Анна Керн и как прожила свою жизнь, что в ней было особенного, кроме встречи с Пушкиным, читатель узнает из этой книги. Издание дополнено большим количеством иллюстраций и цитат из воспоминаний самой Керн и ее современников.

Издательство «Фолио», осуществляя выпуск «Малороссийской прозы» Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), одновременно публикует книгу Л. Г. Фризмана «Остроумный Основьяненко», в которой рассматривается жизненный путь и творчество замечательного украинского писателя, драматурга, историка Украины, Харькова с позиций сегодняшнего дня. Это тем более ценно, что последняя монография о Квитке, принадлежащая перу С. Д. Зубкова, появилась более 35 лет назад. Преследуя цель воскресить внимание к наследию основоположника украинской прозы, собирая материал к книге о нем, ученый-литературовед и писатель Леонид Фризман обнаружил в фонде Института литературы им.

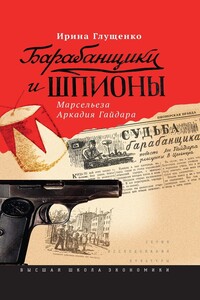

Книга Ирины Глущенко представляет собой культурологическое расследование. Автор приглашает читателя проверить наличие параллельных мотивов в трех произведениях, на первый взгляд не подлежащих сравнению: «Судьба барабанщика» Аркадия Гайдара (1938), «Дар» Владимира Набокова (1937) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (1938). Выявление скрытой общности в книгах красного командира Гражданской войны, аристократа-эмигранта и бывшего врача в белогвардейской армии позволяет уловить дух времени конца 1930-х годов.

Бронислав Малиновский (1884-1942) — известнейший британский антрополог польского происхождения. Его перу принадлежит ряд увлекательных книг о верованиях и обычаях туземцев Новой Гвинеи и Тробрианских островов. Предлагаемая вниманию читателя работа — не только очередное захватывающее исследование, описывающее сокровенные стороны жизни удивительных обитателей Океании, но и документ эпохи. Малиновский одним из первых стал применять принципы психоанализа в других областях науки, хотя использовал он эти принципы далеко не безоговорочно.

Понятие «человек» нуждается в срочном переопределении. «Постчеловек» – альтернатива для эпохи радикального биотехнологического развития, отвечающая политическим и экологическим императивам современности. Философский ландшафт, сформировавшийся в качестве реакции на кризис человека, включает несколько движений, в частности постгуманизм, трансгуманизм, антигуманизм и объектно-ориентированную онтологию. В этой книге объясняются сходства и различия данных направлений мысли, а также проводится подробное исследование ряда тем, которые подпадают под общую рубрику «постчеловек», таких как антропоцен, искусственный интеллект, биоэтика и деконструкция человека. Особое внимание Франческа Феррандо уделяет философскому постгуманизму, который она определяет как философию медиации, изучающую смысл человека не в отрыве, а в связи с технологией и экологией.

Взаимоотношения человека и природы не так давно стали темой исследований профессиональных историков. Для современного специалиста экологическая история (environmental history) ассоциируется прежде всего с американской наукой. Тем интереснее представить читателю книгу «Природа и власть» Йоахима Радкау, профессора Билефельдского университета, впервые изданную на немецком языке в 2000 г. Это первая попытка немецкоговорящего автора интерпретировать всемирную историю окружающей среды. Й. Радкау в своей книге путешествует по самым разным эпохам и ландшафтам – от «водных республик» Венеции и Голландии до рисоводческих террас Китая и Бали, встречается с самыми разными фигурами – от первобытных охотников до современных специалистов по помощи странам третьего мира.