Паскаль - [9]

В высших классах основой занятий служила философия Аристотеля. В течение первого года трехгодичного курса философии изучались логические труды и «Этика» Аристотеля. Второй год был посвящен географии, математике и физике. По курсу физики читали «Физику» Аристотеля, его книги «О небе и мире», «О происхождении и уничтожении». Трехгодичный курс заканчивался овладением аристотелевской метафизикой. Полный цикл занятий завершался четырьмя годами, посвященными теологии. В процессе всего обучения религиозному воспитанию было отведено самое видное место. В учебном плане конгрегации иезуитов говорится, что «религия должна быть основой и завершением, центром и душою всякого воспитания».

Однако для исполнения этого замысла иезуиты избрали не совсем соответствующие, можно даже сказать, противоположные ему средства, внешние достижения предпочитали внутренним преобразованиям. Так, например, основным стимулирующим средством обучения было соревнование, победители диспутов отмечались внешними знаками отличия — торжественным распределением призов, лентами, медалями и т. д. «Пусть, — говорится в одном из учебных наставлений иезуитов, — ученик не отвечает своего урока в одиночку, пусть у него будет соперник, готовый его критиковать, торопить, опровергать, наслаждаться его поражением... Устраивайте состязания, выбирайте борцов, назначайте судей... Лавры, приобретенные в качестве награды за труд, можно выставить напоказ в каком-нибудь видном месте...» Отличившиеся в диспутах и достойном поведении сидели на почетных местах, им присваивались особые школьные звания (цензоров, преторов, декурионов) или имена греческих и римских героев; отстающие же ученики располагались на позорной скамье («адской лестнице»), получали различные прозвища («дурацкий колпак», «ослиные уши» и т. д.). Это поощрение неравенства и разделенности в школьной среде, закрепляемых внешним успехом или поражением, усугублялось еще и тем, что отцы-иезуиты иногда использовали учеников для шпионства: случалось даже, что они обещали мальчику простить его проступок, если он поймает своего товарища на аналогичном промахе. Подобная практика развивала зависть и гордыню, честолюбие и эгоистические мотивы действий.

Немудрено, что у многих воспитанников иезуитских коллежей религиозное благочестие и ревностность отступали на задний план перед чисто мирскими или интеллектуальными запросами. К их числу относится и Декарт, обучавшийся в знаменитой иезуитской коллегии Ля Флеш. После десятилетнего пребывания в ней Декарт не стал ни священнослужителем, ни монахом. И даже более того: знания, полученные им в Ля Флеш, не удовлетворили его, ибо они представлялись ему неупорядоченным зданием, построенным несколькими архитекторами, казались разноречивыми книжными мнениями, основанными на зыбком фундаменте непостоянных человеческих чувств, суждениями, принятыми лишь на веру. Единственным предметом, за который особенно уцепился Декарт, была математика. И после выхода из коллегии он стремится строить свою жизнь и науку на «пустом» месте с помощью только одного архитектора и наставника — математического разума — и выработанных этим разумом правил и средств.

Видимо, идеи, захватившие Декарта, носились в воздухе века, и подобным «архитектором» (так сказать, воплотившимся математическим разумом) стал для Блеза его отец. Этьен Паскаль не отправил мальчика в коллеж, не нанимал для него домашних учителей, а сам был единственным учителем и воспитателем сына. Он учил Блеза внимательно наблюдать за окружающими явлениями, размышлять над ними, отдавать себе ясный и полный отчет во всех действиях и поступках. Этьен Паскаль заранее составил и тщательно обдумал план обучения сына. При этом он придерживался того правила, что трудность изучаемого предмета не должна превышать умственных сил ребенка и должна соответствовать его возрасту. Поэтому отец решил не учить сына латинскому и греческому прежде двенадцати лет (в иезуитских коллежах они начинали изучаться гораздо раньше), а математике, как одному из основных предметов плана, раньше пятнадцати или шестнадцати лет. Зато с восьми лет он стал давать Блезу общие понятия о различных языках, объясняя, как они складываются, передаются из одной страны в другую и подчиняются грамматическим правилам. Затем он показывал, как с помощью правил можно изучать иностранные языки. Давая основания всеобщей грамматики, отец учил Блеза мыслить сугубо рационально и теоретически, искать общие законы и принципы всех вещей и лишь затем вступать с ними в непосредственный контакт, переходить к отдельным частным вопросам. Таким образом, вспоминает Жильберта, когда брат начинал впоследствии изучать языки, он знал, для чего это делает, и занимался теми вопросами, которым следовало уделять больше внимания.

Ознакомив сына с началами языковедения, Этьен Паскаль стал беседовать с ним о порохе и других интересных явлениях природы — плавании тел, отражении света и т. п. Эти беседы, которые продолжались также во время трапез и игр, пришлись по душе и приносили большое удовлетворение любознательному мальчику. Но, когда отец не мог привести достаточного основания для объяснения тех или иных вещей или его доводы были слишком смутными, маленький Блез огорчался. В этом случае он надолго задумывался и не успокаивался до тех пор, пока сам не находил удовлетворительного ответа на занимавшие его вопросы. Жильберта отмечает, что, обладая ясным и проницательным умом, брат с раннего детства искал только очевидных истин и не принимал чисто словесных объяснений.

Книга «Ф. М. Достоевский. Писатель, мыслитель, провидец» призвана вернуться к фундаментальным вопросам, поставленным в творчестве Достоевского, обсудить и оценить ответы, данные им, его предсказания, его прозрения и заблуждения.Федор Михайлович Достоевский, 130-летие со дня смерти которого отмечалось в 2011 году, остается одним из наиболее читаемых писателей во всем мире. В главном это обусловлено сосредоточенностью его произведений на фундаментальных вопросах человеческого бытия: о смысле жизни, о существовании Бога, о Церкви, об основах морали, о свободе, ее цене и ее границах, о страдании и его смысле, о справедливости, о социализме и революции, о спасении, о вере и науке, о России и Западной Европе и т. п.

Это отрывок из книги доктора филологических наук, профессора Литературного института Бориса Николаевича Тарасова, автора книг «Паскаль» и «Чаадаев», вышедших в серии «ЖЗЛ», «Непрочитанный Чаадаев, неуслышанный Достоевский» и многих других.

Жизнеописание выдающегося русского мыслителя Петра Яковлевича Чаадаева основано на архивных материалах. Автор использует новые тексты (письма, статьи, заметки, записи на полях книг), черновики и рукописи философа, а также неизданную переписку его современников и неопубликованные дневники его брата. Сложный и противоречивый путь нравственных исканий Чаадаева раскрывается в контексте идейных, литературных и социальных течений первой половины XIX века.

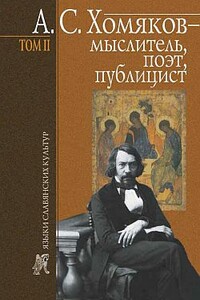

Предлагаемое издание включает в себя материалы международной конференции, посвященной двухсотлетию одного из основателей славянофильства, выдающемуся русскому мыслителю, поэту, публицисту А. С. Хомякову и состоявшейся 14–17 апреля 2004 г. в Москве, в Литературном институте им. А. М. Горького. В двухтомнике публикуются доклады и статьи по вопросам богословия, философии, истории, социологии, славяноведения, эстетики, общественной мысли, литературы, поэзии исследователей из ведущих академических институтов и вузов России, а также из Украины, Латвии, Литвы, Сербии, Хорватии, Франции, Италии, Германии, Финляндии.

Предлагаемое издание включает в себя материалы международной конференции, посвященной двухсотлетию одного из основателей славянофильства, выдающемуся русскому мыслителю, поэту, публицисту А. С. Хомякову и состоявшейся 14–17 апреля 2004 г. в Москве, в Литературном институте им. А. М. Горького. В двухтомнике публикуются доклады и статьи по вопросам богословия, философии, истории, социологии, славяноведения, эстетики, общественной мысли, литературы, поэзии исследователей из ведущих академических институтов и вузов России, а также из Украины, Латвии, Литвы, Сербии, Хорватии, Франции, Италии, Германии, Финляндии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.