Парабола замысла - [3]

Такое чувство испытал и я, когда снял свой первый, еще немой актерский этюд, в котором играли мои однокурсники Андрей Смирнов и Борис Яшин. Все было так красиво придумано! Глубинные мизансцены в стиле Вардема, глубокомысленные паузы, игра света и тени... И какой нелепой ахинеей все оказалось на экране! Но Ромм не мешал нам ошибаться. Иначе мы бы так и остались слепыми кутятами...

Есть ли какой-либо иной путь, кроме практического опыта и багажа сделанных ошибок, чтобы предугадать эффект воздействия будущего фильма? Есть. Но он слишком дорог и сложен, чтобы прибегать к нему в обыденной практике. Известно, к примеру, что Чарли Чаплин, создавая свои шедевры — “Золотую лихорадку”, “Огни большого города”, “Новые времена”,— поступал так: перед тем, как передать фильм прокатчикам, он показывал его без предварительного объявления в каком-нибудь небольшом кинотеатре в рабочем квартале. А ассистенты, сидевшие в разных концах зала, тщательно фиксировали реакцию зрителей: где они смеялись, где плакали, а где отвлекались от экрана и начинали откашливаться и переговариваться между собой. И все куски, где была не та реакция, какая хотелась, переделывались...

Исправить что-либо в уже готовом фильме по условиям производственным невозможно. Что остается? Выходить перед каждым сеансом с разъяснением, что именно ты собирался сказать и почему именно это сказать не получилось? С разъяснением, что ты, режиссер, автор, ни в чем не виноват — виноваты все другие? А вот в следующий раз ты уж обязательно сделаешь все исключительно замечательно... Увы, подобные разъяснения бесполезны.

Но в этой книге я все же пытаюсь воспроизвести некое подобие такой разъяснительной лекции — рассказать, что задумывалось, как все менялось по ходу работы, что в конце концов, получилось.

Речь пойдет главным образом о “Романсе о влюбленных”. Целая книга об одном фильме? Стоит ли он того? Чтобы не возникло недоумений, сразу же хочу предупредить, что шедевром свой фильм никак не считаю. По мнению многих, а со стороны, быть может, видней, и среди моих работ были более удавшиеся. Но никогда прежде передо мной не стояла задача такой сложности. Ни разу мне не приходилось решать столько мучительных проблем и, быть может, совершать столько просчетов.

Может быть, кого-то мои размышления о профессии натолкнут на размышления собственные. Ну, а потом и для самого себя не вредно попытаться привести сумму мыслей в какое-то подобие порядка. Впереди работа над новым фильмом. Я сейчас у самого начала новой параболы замысла.

Сценарий

Я не раз выступал, в том числе и в печати, относительно сценарной проблемы. Суть этих выступлений сводилась к необходимости повышения профессионального мастерства наших сценаристов. Профессионалов в этой области у нас нет, или точнее — их крайне мало, хотя талантливых людей достаточно. Но они чаще всего пишут не как сценаристы, а как писатели, не представляя себе, как написанное ими будет выглядеть на экране.

Сценарная проблема — сложная вещь. В ней всегда будет оставаться много нерешенного. Каким же все-таки должен быть сценарий? Таким, где все ясно, все разжевано и понятно: бери и снимай прямо по написанному? Или же таким, где написанное только повод для творческого поиска режиссера, толчок для его воображения, где по прочитанному тексту только самому его автору или еще и проникшему в авторский мир режиссеру будет ясно, каков же все-таки должен быть снимающийся фильм?

Возможно, кому-то покажется, что сейчас я буду утверждать прямо противоположное тому, что доказывал прежде, когда выступал за сценарии однозначно точные, жестко выверенные по всем компонентам, запрограммированные на безотказную работу картины. Да, такие сценарии нужны режиссерам, которых на студиях называют хорошими производственниками, но не Отару Иоселиани, Андрею Тарковскому, Глебу Панфилову — они попросту откажутся по нему работать. Он им будет неинтересен.

Художников таких ярких, исключительных индивидуальностей трудно обеспечить припасенными в редакционном портфеле сценариями. Такие художники, как правило, сами себе пишут сценарии. И, кстати сказать, не всегда пишут их достаточно профессионально. Но это уже их личное авторское дело. Их право, в конце концов. Право каждого, кто подтвердил его хотя бы одной картиной, поставленной по своему сценарию.

В связи со сказанным вновь встает вопрос о кинематографичности сценарной литературы. Уже давно вошло в обиход представление, что кинематографично то, что написано зримо, наглядно, физически конкретно. Скажем, Эйзенштейн в подтверждение кинематографичности Пушкина разбирает строки из “Полтавы”. Все замечательно наглядно, можно, не выбрасывая ни слова, дробить текст на кадры режиссерского сценария. “Из шатра, толпой любимцев окруженный, выходит Петр” — общий план, “его глаза сияют” — деталь, “лик его ужасен” — крупный план, и т. д. Все разбирается по кадрикам, а из них потом склеивается фильм, адекватный пушкинскому тексту. Только вправду ли это будет адекватный фильм? Ни разу еще на экране не удавалась пушкинская проза, не говоря уж о поэзии.

Книга известного русского кинорежиссера Андрея Кончаловского — это воспоминания человека интереснейшей судьбы. Выросший в семье автора Государственного гимна СССР Сергея Михалкова, познавший и благоволение властей и начальственную немилость, создавший в тоталитарных условиях честные, искренние, опередившие свое время фильмы — такие, как «Первый учитель», «Сибириада», «Романс о влюбленных», «История Аси Клячкиной…», — он нашел в себе смелость пойти против системы, начать свою биографию с нуля в Голивуде, сумел и там снять выдающиеся фильмы, что до него не удавалось ни одному из советских коллег.

Новая книга выдающегося русского кинорежиссера Андрея Кончаловского «Возвышающий обман» следом за первой, «Низкими истинами», рассказывает о жизни автора в России, Европе, Америке, о звездах экрана и сцены, с которыми сводила его судьба, о женщинах, которых любил, о рождении фильмов и спектаклей, не раз вызывавших яростные полемики, о творческой кухне режиссера, живых обстоятельствах создания его прославленных постановок, перипетиях их зрительских и фестивальных судеб. Как и прежде, автор обнаженно откровенен, говоря о драматических обстоятельствах и своей творческой и личной жизни, которые, впрочем, неразделимы, — в них единая страсть, единые духовные ориентиры, единая линия судьбы.

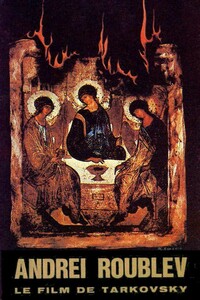

Литературный сценарий легендарного фильма «Андрей Рублев», опубликованный в четвертом и пятом номерах журнала «Искусство кино» за 1964 год. Обложка: эскиз плаката Мих. Ромадина к фильму «Андрей Рублев» А. Тарковского (1969).Из послесловия В. Пашуто: «Фильм по этому сценарию должен раскрыть глубокие, давние истоки великой русской живописи; будет учить понимать ее художественную, общественную, социально-психологическую сущность. Андрей Рублев — торжество бессмертия истинно народного творчества».

В сборник вошли сценарии и сценарные замыслы писателя и кинодраматурга Фридриха Горенштейна, известного по работе над фильмами «Раба любви», «Солярис», «Седьмая пуля» и др. Сценарии «Рабы любви», «Дома с башенкой» и «Тамерлана» публикуются впервые. За исключением «Рабы любви», все сценарии остаются нереализованными.

Увлекательный рассказ о хитрых приемах, которые использовали знаменитые режиссеры от начала ХХ века до сегодняшнего дня, через призму их фильмов, каждый из которых восхищал, ошеломлял, поднимал неудобные вопросы и погружал в свой мир. На русском языке публикуется впервые.

Культурное наследие Страны Советов до конца не осмыслено и по сей день. Но, безусловно, бесценной частью советской культуры является её прекрасная половина. Эта книга — дань памяти и уважения замечательным женщинам, навсегда оставившим след в истории отечественного искусства. В ней собрано восемь литературных портретов, уникальных ещё и потому, что автор был знаком со многими своими героинями. Елена Добронравова и Татьяна Самойлова, Кюнна Игнатова и Наталья Кустинская, Татьяна Лаврова и Регина Збарская, Нинель Мышкова и Виктория Федорова — всех их связывает не только необыкновенные красота и талант, но и особая драматичность судьбы. Книга предназначена для широкого круга читателей.

В книге собраны кинорецензии к более, чем шестидесяти фильмам – Бергмана, Феллини, Кустурицы, Джармуша, Финчера, Иньярриту, Ромма, Кончаловского и других известных мастеров кино.

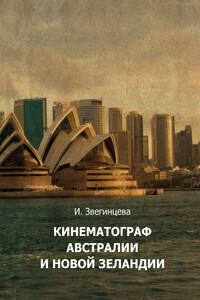

Учебное пособие «Кинематограф Австралии и Новой Зеландии» посвящено исследованию экранного искусства далекого тихоокеанского региона. Сегодня, когда кинематографисты этих стран уверенно входят в элиту мирового кино, особенно важно проанализировать причины столь беспрецедентного успеха. Это второе, дополненное издание монографии автора, в котором прослежена вся история австралийской и новозеландской кинематографий с момента зарождения до наших дней. Книга написана в живой и увлекательной форме, что делает ее интересной и познавательной не только для специалистов, но и для самого широкого круга читателей.

"Великий человек, яркая личность, Божий дар Беларуси" - так Михаила Николаевича Пташука называли еще при жизни наши современники и с любовью отмечали его уникальный вклад в развитие отечественного, российского и мирового кинематографа. Вклад, требующий пристального внимания и изучения. "И плач, и слёзы..." - автобиографическая повесть художника.

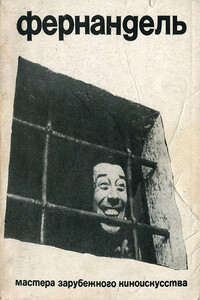

Для фронтисписа использован дружеский шарж художника В. Корячкина. Автор выражает благодарность И. Н. Янушевской, без помощи которой не было бы этой книги.