Памяти памяти. Романс - [10]

Когда я собралась вспоминать всерьез, стало вдруг ясно, что у меня ничего нет. От тех вечеров при свете старых фотографий не осталось ни дат, ни данных, ни даже простого пунктира родственных связей: кто чей брат и чей племянник. Ушастый мальчик в тужурке с золотыми пуговицами и ушастый взрослый в офицерском сукне — явно один и тот же человек; но кем они мне приходятся? Помню, и то нетвердо, что звали его Григорием, но и это не помогает. Люди, составлявшие тот мир с его валентностями, родственными связями и междугородней порукой тепла, умерли, разъехались, потерялись. История семьи, которую я запомнила в поступательном темпе линейного нарратива, развалилась в моем сознании на квадратики фрагментов, на сноски к отсутствующему тексту, на гипотезы, которые не с кем проверить.

Потому что мало того, что вокруг маминых рассказов вилось некоторое количество недостоверных сюжетов — из тех, которые добавляют перца заурядному переходу поколения в поколение, но присутствуют на правах апокрифа, нетвердого приложения к точному знанию. Такие байки обычно существуют в режиме ростка, которому еще только предстоит развернуться и дорасти до жизнеподобия; их формат — полфразы на полях основного рассказа. Говорили, что он жил там-то; кажется, она была то и это; по легенде, с ними случилось то-то. Это, конечно, и есть самая сладостная часть предания, его сказочный элемент. Эти зародыши романной формы — то, что запоминается навсегда, поверх скучных обстоятельств времени-места; их-то и хочется развернуть, пересказать, насытить деталями собственного изготовления. Их я помню хорошо. Беда в том, что без носителя и они теряют смысл и проверяемость — а со временем и индивидуальность, выстраивая себя в памяти по обиходным моделям, в русле типического. Трудно сказать уже, что из усвоенного мною было — даже не на самом деле, а на самом слове: что из этого передавалось из уст в уста, а что я, сама того не зная, пристроила к рассказу по собственной воле.

А иногда — зная; хорошо помню, как в той же непотребной юности я пыталась быть интересной, рассказывая кому-то историю о семейном проклятии. Он женился, говорила я, по страстной любви на обедневшей польской дворянке, для этого ему пришлось креститься — и отец проклял его и больше никогда не сказал ему ни слова, они жили в нищете и вскоре умерли от чахотки.

На самом деле никакой чахоткой история не кончилась — в семейных альбомах есть фотографии отверженного сына в его счастливом, кажется, будущем, в очках и внуках, на заурядном советском фоне. Но вот польская дворянка — была ли она, или и ее я добавила к истории для вящей красоты? Польская — для интригующей иноземности; дворянка — чтобы разбавить скучноватый перечень купцов, юристов и докторов не-своим и необщим? Не знаю, не помню. Что-то такое было в мамином рассказе, брезжит какая-то отправная точка для вольного фантазирования — но нет уже никакой возможности ее увеличить и добраться до начального зерна. Так в моей истории и останется ненадежная польская дворянка причиной твердой и безусловной семейной беды. Потому что проклятие было; и нищета была, и прапрадед мой так больше и не увидел своего первенца, а потом все они умерли, так и есть.

И было еще другое, то, что досталось мне в наследство и что имеет отношение к самой конструкции этой истории, к тому, как и кем она рассказывалась. Это представление о нашем роде как женском, как о череде сильных, отдельно стоящих (верстовыми столбами по ходу столетия) женщин: их судьбы были предъявлены с особенной крупностью, они — держась друг за друга и друг в друга переходя — составляли первый план общей многоголовой фотографии. Странно, как подумаешь, что у всех у них были мужья — но мужчинам этой семьи почему-то доставалось меньше света, словно у истории были сплошь героини, а на героев она поскупилась. С другой стороны, своя правда здесь была, хотя мужчины в этом и не виноваты — не на них род держался, и не по их вине. Один рано умер, другой умер еще раньше, третий был занят другими, почему-то несущественными, вещами. Последняя линия передачи — та часть рассказа, когда веселая сутолока многообразия уже выстроилась в предысторию, в ступеньки, уверенно бегущие/ведущие ко мне, состояла в моем уме (и, может быть, в мамином) уже исключительно из женщин. Сарра родила Лёлю, Лёля родила Наташу, Наташа родила меня. Поколенческая матрешка вроде как предполагала преемственность единственных дочерей: раз уж так вышло, что одна выходила из другой, помимо всего прочего ей доставались дар и возможность быть единственным рассказчиком.

Что я, собственно, имела в виду, что собиралась сделать все эти годы? Поставить памятник этим людям, сделать так, чтобы они не растворились неупомянутыми и неупомненными. Между тем на поверку оказалось, что не помню их прежде всего я сама. Моя семейная история состоит из анекдотов, почти не привязанных к лицам и именам, фотографий, опознаваемых едва ли на четверть, вопросов, которые не удается сформулировать, потому что для них нет отправной точки, и которые в любом случае некому было бы задать. Тем не менее мне без этой книги не обойтись.

Мария Степанова родилась в 1972 году в Москве. Автор книг «Песни северных южан» (2000), «О близнецах» (2001), «Тут-свет» (2001), «Счастье» (2003), «Физиология и малая история» (2005). Настоящий текст был впервые опубликован под именем Ивана Сидорова и под названием «Проза» на сайте LiveJournal.сom.

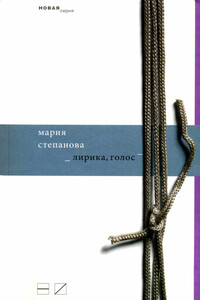

Мария Степанова родилась в 1972 году в Москве. Автор книг «Песни северных южан» (2000), «О близнецах» (2001), «Тут-свет» (2001), «Счастье» (2003), «Физиология и малая история» (2005), «Проза Ивана Сидорова» (2008). В книге «Лирика, голос» собраны стихи 2008 года.

Книга Марии Степановой посвящена знаковым текстам и фигурам последних ста лет русской и мировой культуры в самом широком диапазоне: от Александра Блока и Марины Цветаевой – до Владимира Высоцкого и Григория Дашевского; от Сильвии Плат и Сьюзен Зонтаг – до Майкла Джексона и Донны Тартт.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Русского писателя Александра Грина (1880–1932) называют «рыцарем мечты». О том, что в человеке живет неистребимая потребность в мечте и воплощении этой мечты повествуют его лучшие произведения – «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Блистающий мир». Александр Гриневский (это настоящая фамилия писателя) долго искал себя: был матросом на пароходе, лесорубом, золотоискателем, театральным переписчиком, служил в армии, занимался революционной деятельностью. Был сослан, но бежал и, возвратившись в Петербург под чужим именем, занялся литературной деятельностью.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.

Туве Янссон — не только мама Муми-тролля, но и автор множества картин и иллюстраций, повестей и рассказов, песен и сценариев. Ее книги читают во всем мире, более чем на сорока языках. Туула Карьялайнен провела огромную исследовательскую работу и написала удивительную, прекрасно иллюстрированную биографию, в которой длинная и яркая жизнь Туве Янссон вплетена в историю XX века. Проведя огромную исследовательскую работу, Туула Карьялайнен написала большую и очень интересную книгу обо всем и обо всех, кого Туве Янссон любила в своей жизни.