Падение царского режима. Том 7 - [5]

Председатель. – В котором году это было?

Шингарев. – В 1908 году. Это было первое резкое столкновение, показавшее в наших конституционных законах прежнего времени совершенный пробел в области разделения прав Государственной Думы и государственного совета. Вот какая была неполнота в заведывании доходами. Я перечислил все статьи: таможенный и железнодорожный тарифы, затем цена на водку, доходы ведомства императрицы Марии, доходы кабинета и уделов и, наконец, доходы от кредитных операций. Еще большая неполнота прав законодательных учреждений была в области расходования. Определяли права расходования денег сметные правила 8-го марта 1906 г. Интересна дата, когда они были изданы – почти накануне созыва 1-й Думы. Эти сметные правила, как потом мне и целому ряду других исследователей-финансистов удалось доказать, были приготовлены для думы булыгинской. Затем после 17 октября, слегка переписанные, остались, почти в неизменном виде, для Думы законодательной. Таким образом, то, что было приготовлено для совещательного органа, было оставлено для органа законодательного и оказалось в полном несоответствии с пониманием конституционных прав народного представительства в области бюджета. В этих сметных правилах находится целый ряд статей самых удивительных, самых ограниченных и, я бы сказал, самых абсурдных. Покойный Витте считал, что в них главная статья та, которая требует, чтобы бюджет был утвержден к 1-му января того года, в который он вступает. Эта статья никогда не была исполнена. Но в правилах заключается целый ряд статей, включенных потом и ограничивающих права Думы, это статьи: 6, 9, 10 и т. д. и, между прочим, ст. 18. Статьи 6 и 9 запрещали Думе касаться целого ряда расходов, которым дали кличку «забронированные расходы»… Смысл этих статей был тот, что тут, во-первых, были абсолютно забронированные суммы, которых Дума даже обсуждать не могла, таковы, например, суммы министерства двора, затем суммы, не подлежащие изменению, это – 10-миллионный фонд, находящийся целиком в распоряжении министра финансов, который их расходовал по докладам государю и затем все проценты по долговым обязательствам. Статья 9 запрещала изменять суммы в порядке рассмотрения бюджета, т.-е. все расходы, по которым имелись какие-либо, так называемые легальные, титулы, другими словами все изданные законы, устанавливающие расходование тех или других сумм, считались легальными титулами данных расходов и не могли быть изменены в порядке рассмотрения бюджета. Возник очень длинный, тянувшийся пять лет спор между мною и Коковцовым – имеет ли Дума право выбрасывать старые, хотя бы совершенно ненужные, утратившие всякий смысл расходы. Нет, – говорил Коковцов, – Дума должна сначала отменить закон и легальный титул, на котором этот закон основан, государственный совет должен принять этот закон, и, когда он будет утвержден, только тогда отпадает и расход. Вот, что такое была бронировка массы расходов. Забронированы были расходы на сотни миллионов рублей. Так, в первом бюджете, попавшем в Думу, оказалось, что абсолютно забронировано в нем было 698 милл. рублей, т.-е. 27% всех расходов, а слабее забронированных, не основным, а обычным законом, который можно было изменить в порядке думской инициативы – 1.164 милл. рублей, т.-е. 47% всех расходов по государственному бюджету оказалось забронированными от влияния народного представительства. При чем я тогда же составил таблицу, как это распределялось по ведомствам. В синоде оказался 1% сумм свободных для обсуждения; по военному министерству – 13%; по министерству внутренних дел – 19% и т. д., максимум свободных сумм оказался по министерству путей сообщения. В целом ряде ведомств больше половины расходов оказалось забронированными от народного представительства. Отсутствие бронировки в министерстве путей сообщения объяснялось совершенно случайным обстоятельством, а именно, министерство не имело никогда постоянных штатов. Штаты продолжались на 3 года, и к моменту созыва Думы у министерства путей сообщения кончился 3-летний срок штатов, они не успели провести нового закона и остались без брони. Итак, значит, масса расходов не подлежала ведению Государственной Думы. Кроме того, и исполнительная власть – правительство сохраняло право расходовать огромные суммы денег помимо Думы, во-первых, во время перерывов по 87 статье, во-вторых, в любое время по 17 статье бюджетных правил, ибо 17 статья давала право министерству в чрезвычайных и неотложных случаях требовать деньги, при чем ни сумма, ни срок, ни предмет не были ограничены, и было только одно указание, что через два месяца после открытия сессии Думы министерство должно вносить представление о том, что оно по ст. 17 израсходовало столько-то денег, но статья прибавляла, что в случаях, требующих тайны, это сообщение Думе могло быть сделано тогда, когда надобность в тайне, по мнению министерства, миновала. Иначе говоря, статья открывала возможность тратить деньги, когда угодно, сколько угодно и на что угодно, совершенно не доводя об этом до сведения законодательных учреждений. Подобной статьи не существовало ни в одной конституции мира, а, насколько мне известно, пользование этой статьей впоследствии стало принимать необычайные размеры. Затем, 18 ст. этих правил 1906 г. устанавливала еще более тяжелое положение, а именно она говорила о том, что расходы военные, займы на военные потребности, чрезвычайные сверхсметные кредиты на потребности военного времени, на особые приготовления, предшествующие войне, открываются по всем ведомствам, порядком, установленным высочайше утвержденными 26 февраля 1890 г. правилами. А ст. 117 основных законов, которая ее повторяет, говорит то же самое, только с добавлением, что расходы идут на основании особых правил. Таким образом, все военные расходы, все займы на военные нужды были изъяты из ведения законодательных учреждений. Следовательно, добрая половина в бюджете получилась забронированной в руках у власти двумя статьями, по которым она может расходовать деньги, как ей угодно. Наконец, в случае войны и приготовления к войне ст. 18 совершенно устраняет законодательные учреждения от рассмотрения и одобрения расходов. Тут был еще один большой принципиальный спор между министром финансов Коковцовым и Государственной Думой по поводу расходов в области постройки частных жел. дор. с выдачей гарантий от казны. В прежнее время постройками частных жел. дор. с выдачей гарантий от казны ведал комитет министров. В новом законодательстве, ни в одном законодательном акте переходного времени совсем не упомянуто о том, кто же ведает постройками частных жел. дор. с выдачей гарантий от казны, и только в одном акте 1905 г. об уничтожении комитета министров, было перечислено, что и куда идет, а затем сказано: «все остальное во 2-й департамент гос. совета». В это – «все остальное» и попала постройка частных жел. дор. с выдачей гарантий от казны, хотя 2-й департамент гос. совета по закону этим не призван ведать. По учреждению о Думе, к ведению Думы относились все расходы, происходящие с затратами из казны. Возник спор с министром финансов, который утверждал, что здесь нет затрат из казны, а бюджетная комиссия утверждала, что есть, ибо почти все частные железные дороги требуют приплаты по гарантии, и каждый год в бюджете проводится сумма иногда 5-6-10 милл., иногда 20-40 милл. и более, приплаты по гарантиям для железнодорожных обществ. Спор этот так и не разрешился. Разрешение построек частных железных дорог вторым департаментом государственного совета Государственная Дума признавала все время незаконным, а правительство все время продолжало рассматривать их в этом порядке, и это была новая своеобразная статья, проходившая помимо Думы. Таким образом, в основе прав Государственной Думы в области бюджета лежали неполные, неясные и ограничительные законодательные акты переходного времени, подававшие повод к массе столкновений. Для того, чтобы иллюстрировать эти столкновения, позвольте привести два чрезвычайно характерных примера. Один, – так называемый, конституционный рубль. Суть его заключалась в следующем. Как я уже говорил, министерство путей сообщения осталось без легального титула, все расходы его были открыты, и поэтому у ведомства возникло опасение, что вдруг Государственная Дума возьмет да из этих 99% свободных расходов бог знает что с ними наделает, и тогда ведомство прибегло к совершенно невероятной вещи – к устройству легального титула: между 2-й и 3-й Думами не в порядке 87 ст., а в порядке верховного управления было продлено действие штатов министерства путей сообщения, в Думу даже не внесенное. Таким образом получалось, что продление временного срочного закона было сделано в порядке верховного управления, и на этом основании ведомство считало, что оно забронировало расходы министерства путей сообщения. Я указал на это в бюджетной комиссии, затем поднялся спор в Государственной Думе, так как министерство стояло на своем. Тогда был товарищ министра путей сообщения Мясоедов-Иванов, который доказывал, что можно так сделать. Мы требовали, чтобы Дума признала это незаконным. В этот спор вмешался граф Бобринский, который сказал, что, конечно, это незаконно, и чтобы показать ведомству, что это незаконно, мы сокращаем смету на 1 рубль. Дума эту смету на 1 рубль сократила, государственный совет эту смету принял, и, таким образом, смета прошла. Это было в 1908 г. Таким образом, Дума показала, что это является не легальным титулом, а его злоупотреблением. Была еще попытка устроить легальный титул по министерству земледелия. Это было сделано так. В смете главноуправляющего земледелием и землеустройством имелся кредит в 250 тыс. руб. на известные его величеству надобности (секретный кредит), как потом оказалось, это были наградные деньги и добавочные к жалованию. Ведомство этот секретный титул хотело раскрыть и в другой статье сметы показало 50 тыс. на непредвиденные надобности. При чем были указы высочайших повелений 1866 и 1891 г.г. Когда мне пришлось проверить эти легальные титулы, то оказалось, что всеподданнейший доклад о выделении этих 50 тыс. руб. в 1906 г. остался без пометки царя и, значит, не имел легального титула. Я указал на это в бюджетной комиссии, и Риттих (он был тогда, кажется, директором департамента) заявил, что у них есть еще легальный титул, который они впоследствии принесут, и действительно, уже в январе (а это было осенью) они принесли легальный титул. Но, что же оказалось? Оказалось, что этот легальный титул испрошен 31 декабря 1907 г., т.-е. два месяца спустя после внесения росписи к нам, т.-е. за два месяца ведомство пожелало забронировать эту сумму. Вышел скандал. Риттих должен был взять бумагу назад и уйти. Это характерный случай, как попытка забронировать от народного представительства даже пустяковые, грошевые суммы. Собственно неполнота бюджетных прав Думы создавала чрезвычайно тяжелое положение в области работ бюджетной комиссии. Вместо обсуждения существа, Дума проводила целые дни и даже недели в обсуждении того, законно это или незаконно; производились архивные изыскания, в некоторых случаях легальные титулы доходили до конца XVIII в., все для того, чтобы доказать, законен или незаконен такой-то расход. Составлялись целые книги по каждому министерству. В бюджетной комиссии у нас найдете целые тетради напечатанных легальных титулов, соответствующих расходов всех старых законов по министерствам. По министерству внутренних дел этот сборник легальных титулов достиг 1.000 страниц, при чем он начинается указом Петра I в 1723 году по поводу какой-то Рижской богадельни, а именно по поводу расхода в несколько десятков ефимок. Это показывает, с какой археологией мы имели дело. Наиболее характерный случай с легальными титулами произошел по поводу истории с кабинетским доходом. Вы знаете, что кабинету бывшего государя принадлежала так называемая ясачная подать в Сибири, т.-е. сбор натурою, мехами с сибирских инородцев. Инородцы вымирали, вымирали звери. Эта подать натурою сокращалась. Кроме того, собирать ее было дорого, администрация поглощала почти ¾ дохода. Поэтому, кабинет перед созывом 1-й Думы задумал капитализировать ясачную подать. Он передал право ясачной подати в казну, а из казны потребовал зафиксировать известную определенную сумму. Таким образом, сам кабинет не брал с инородцев. Сбор переходил к чиновникам, а зато кабинет получал фиксированную сумму, которая не зависела ни от вымирания инородцев, ни от вымирания зверей. Вся сумма была выдана до созыва Думы. Оставался какой-то остаток не то по Киренскому, не то по Балаганскому уезду, Иркутской губернии, в пустяковой сумме – несколько тысяч рублей. Когда это попало в бюджетную комиссию и от нас потребовали пропуска законопроекта, то мы спросили, собственно почему ясачная подать, т.-е. доходность государства, принадлежат кабинету, почему этот публично-правового характера налог вдруг сделался частной собственностью государя? Нам сказали, что для этого есть легальный титул. Мы попросили его представить нам. Пришлось, боюсь вам сказать, три или четыре недели приставать, я каждое заседание к ним приставал, они не могли найти их, наконец, после долгих усиленных розысков отыскали указ Елизаветы Петровны,

«Дуэль и смерть Пушкина» — книга историка литературы П. Е. Щёголева, посвященная документальной реконструкции событий, связанных с последней дуэлью и смертью Александра Сергеевича Пушкина.

Дуэль Пушкина по-прежнему окутана пеленой мифов и легенд. Классический труд знаменитого пушкиниста Павла Щеголева (1877-1931) содержит документы и свидетельства, проясняющие историю столкновения и поединка Пушкина с Дантесом.В своей книге исследователь поставил целью, по его словам, «откинув в сторону все непроверенные и недостоверные сообщения, дать связное построение фактических событий». «Душевное состояние, в котором находился Пушкин в последние месяцы жизни, — писал П.Е. Щеголев, — было результатом обстоятельств самых разнообразных.

Алексеевский равелин Петропавловской крепости – самая таинственная тюрьма Российской империи для важнейших государственных преступников. О тех, кто был заключен в ее стенах, не знали ни чины комендантского управления, ни те, кто служил в этой тюрьме. Сюда попадали исключительно по личному повелению царя – и мало кто покидал «Секретный дом». Книга Павла Елисеевича Щёголева (1877–1931), историка литературы и общественного движения, состоит из очерков разных лет, посвященных узникам Алексеевского равелина.

Лермонтов в жизни, Лермонтов — человек и поэт, как он рисуется в представлении современников и официальных свидетельствах и документах, на фоне подлинных исторических материалов. Восстановить этот образ в воображении современного читателя — задача настоящей книги. Она не является ученым исследованием, но предлагает результаты научного изучения биографических материалов о Лермонтове и будет интересна широкому кругу читателей.

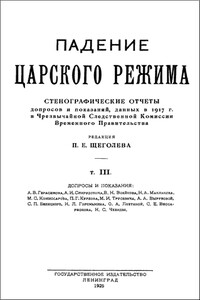

Третий том "Падения царского режима", изданный в 1925 году, содержит материалы Комиссии Временного правительства по расследованию должностных преступлений высших деятелей царского режима, а именно, допросы: начальника С.-Петербургского охранного отделения А. В. Герасимова, начальника дворцовой охраны А. И. Спиридовича, дворцового коменданта В. Н. Воейкова, министра внутренних дел Н. А. Маклакова, заведующего охраной Распутина М. С. Комиссарова, директоров департамента полиции П. Г. Курлова и М. И. Трусевича, ближайшего друга царской семьи и Распутина А.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

В монографии рассматривается политическая история Пергамского царства, образовавшегося в Малой Азии после походов Александра Македонского и развивавшегося в III-II вв. до н. э. до завоевания его Римом. Большое внимание уделено исследованию важнейших политических институтов, состояния армии и флота, характеристике налоговой, финансовой, религиозной политики династии Атталидов, их градостроительной деятельности. В монографии полно рассматривается развитие городов Малой Азии, входивших в состав Пергамского царства.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.