Овцы в волчьих шкурах: в защиту порицаемых - [3]

В случае человеческого тела анализ обычно прост. В криминальном поведении виновен поработитель, похититель, насильник, грабитель или убийца, поскольку жертва является полноправным владельцем тела, подвергающегося насилию[5]. Физические объекты, конечно, представляют собой более серьезную проблему; в природе не встречаются предметы с пометками «мое» и «твое». Здесь для определения границ сторонник свободного капитализма опирается на теорию гомстеда Локка. Тот, кто «сочетает свой труд» с природными ресурсами, ранее никому не принадлежавшими, становится их законным владельцем. Справедливость владения собственностью может прослеживаться вплоть до такого рода прав, с учетом ненасильственных методов передачи титулов собственности (купля-продажа, дарение и т.п.).

В этой философии также имеют большое значение фразы «без приглашения» или «без разрешения». Для внешнего наблюдателя помощь в добровольной эвтаназии может быть неотличима от убийства; добровольная сексуальная связь физически может напоминать изнасилование; матч по боксу кинезиологически совпадает с уличной дракой. Тем не менее между этими действиями есть важнейшее различие: первое действие в каждой из пар совершается (или может совершаться) по взаимному согласию и потому легитимно, второе — нет.

Заложив основы, свяжем либертарианство с проблемами сутенерства, проституции и наркоторговли. Либертарианство как политическая философия не говорит ничего о культуре, нравах, морали или этике. Повторим еще раз: в нем задается только один вопрос, на который дается только один ответ. Вопрос таков: «Связано ли действие с инициированием насильственного вторжения?» Если да, то применение (легальной) силы для того, чтобы остановить вторжение или наказать за него, будет оправданным; если же нет, то оно недопустимо. Поскольку ни одно из упомянутых выше действий не связано с «нарушением границы», их нельзя запретить законом. Как я утверждаю в книге «Defending the Undefendable», с точки зрения практики эти запреты имеют всевозможные пагубные последствия.

Какова точка зрения либертарианства на эти действия, которые я буду называть «порочными»? Если не говорить об их легализации, либертарианец в ипостаси либертарианца не имеет никакой точки зрения на это. В той степени, в которой он занимает определенную позицию по этому поводу, он делает это уже в другой своей ипостаси, не как либертарианец.

Для того чтобы выразить эту мысль абсолютно ясно, рассмотрим аналогию. Согласно микробной теории болезни вызывают не «демоны», «духи» или гнев богов, а микробы. Тогда каковы взгляды этой теории на то, что зараженного индивида надо изолировать? На теорию электронов в химии или в астрономии? Что она скажет о проблеме абортов? Какова позиция сторонников микробной теории по поводу войны на Балканах? По поводу сексуальных отклонений? Конечно, у этой теории нет никаких взглядов. Это не означает, что те, кто полагает, что болезни вызываются микробами, не склоняются к одной или другой стороне в этих дискуссиях. Они необязательно будут индифферентными. Напротив, «микробисты» в ипостаси «микробистов» не занимают вообще никакой позиции по поводу этих важных современных проблем. Суть в том, что микробная теория не имеет совершенно никакого отношения ко всем этим проблемам, независимо от их важности.

Аналогично, либертарианская точка зрения не подразумевает никаких моральных или ценностных суждений относительно действий, о которых идет речь. Единственное, что имеет значение для нее: не составляют ли эти действия первый шаг непрошеной агрессии. Если да, то либертарианская позиция состоит в том, чтобы применить силу в ответ; не по тому, что эти действия порочны, а потому, что они нарушают единственную либертарианскую аксиому: никакой агрессии против не-агрессоров. Если эти действия не связаны с силой принуждения, то либертарианская философия отрицает допустимость применения насилия против них, независимо от того, насколько странными, экзотическими или недостойными они будут.

II. Культурный консерватизм

Посмотрим теперь на пороки с совершенно иной точки зрения: моральной, культурной, эстетической, этической или прагматической. Здесь, конечно, не стоит вопрос о законодательном запрете на них, поскольку они оцениваются совсем по иному стандарту.

Тем не менее очень интересно, как же мы их рассматриваем. Один тот факт, что либертарианец не будет выступать за тюремное заключение для тех, кто предается порокам, не означает его морального нейтралитета по отношению к такому поведению. Итак, мы за или против? Поддерживаем или противостоим? По этому параметру я культурный консерватор. Мне противны гомосексуализм, распутство и садомазохизм, а также сутенерство, проституция, наркотики и т.п. В первой части моего интервью в «Laissez Faire Books» (ноябрь 1991 г.) я говорил: «Основная тема... либертарианства (в том), что любое неагрессивное поведение должно быть легальным; люди и принадлежащая им на законных основаниях частная собственность должны быть священны. Это не означает, что такие неагрессивные действия, как торговля наркотиками, проституция и т.п., хороши, правильны или моральны. По моему мнению, это не так. Речь идет только о том, что силы правопорядка не должны заключать людей за это в тюрьму».

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

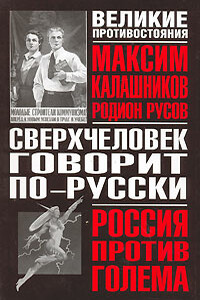

Продолжается ли эволюция вида "человек разумный"? Придется ли нам жить в мире, где будет не один вид разумных существ, как сейчас, а несколько? И кто станет править Землей в ближайшем будущем? Злая разумная бестия, воплотившая в себе мечты нацистов и евгеников, или же Сверхчеловек добрый, созданный в русской традиции? Авторы книги смело исследуют эти непростые вопросы. И делают сенсационный вывод: сверхчеловек - дело ближайшего будущего.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.