Открой глаза - [2]

А еще я полюбил Моро за то, что он такой странный. Пока я не набрал зрительского опыта, искусство, чтобы меня привлечь, должно было как можно сильнее преобразовывать реальность, — вообще-то, я думал, что в этом и состоит его суть. Берешь жизнь и неким богоданным тайным способом превращаешь во что-то иное, связанное с жизнью, но более сильное, напряженное и желательно более странное. Из старых мастеров меня притягивали Эль Греко и Тинторетто с их текучими удлиненными формами, Босх и Брейгель с их невообразимыми фантазиями, Арчимбольдо с его остроумными эмблематическими конструкциями. А художников XX века — модернистов, значит, — я обожал всех, ведь они нарезали унылую реальность кубами и ломтиками, превращали в первобытные извивы, яркие кляксы, мудреные решетки и загадочные конструкции. Если бы я знал Аполлинера не только как поэта (модернистского, следовательно восхитительного), мне бы понравилась его похвала кубизму за то, что он являет собой «благородную» и «необходимую» реакцию на «современное легкомыслие». Что касается более обширной, долгой истории живописи, то я, конечно, понимал, что Дюрер, Мемлинг и Мантенья гении, но склонялся к ощущению, что реализм для настоящего искусства — своего рода установка по умолчанию.

Это — нормальный, обычный романтический подход. Мне понадобилось много смотреть, чтобы понять, что реализм вовсе не базовый лагерь для высокогорных экспедиций других стилей, что он может быть столь же правдивым и даже столь же странным, что он тоже требует волевых решений, организации и воображения, и может быть по-своему таким же преобразующим. Мне предстояло постепенно узнавать, что бывают художники, из которых вырастаешь (например, прерафаэлиты), художники, до которых дорастаешь (Шарден), художники, к которым всю жизнь остаешься тоскливо равнодушным (Грёз), художники, которых внезапно замечаешь после того, как годами игнорировал (Лиотар, Хаммерсхёй, Кэссет, Валлоттон), художники несомненно великие, к которым ты относишься слегка пренебрежительно (Рубенс), и художники, которые, сколько бы тебе ни было лет, остаются неизменно, неопровержимо великими (Пьеро, Рембрандт, Дега). А затем — это далось, пожалуй, труднее всего — я разрешил себе думать или, скорее, увидеть, что не весь модернизм целиком прекрасен. Что кое-что в нем лучше остального, что Пикассо бывал тщеславным, Миро и Клее — приторными, Леже мог повторяться и так далее. Постепенно я понял, что у модернизма есть сильные и слабые стороны и изначально заложенное устаревание, как в любом течении. От этого, как часто бывает, он стал не менее, а более интересным.

Но все же в 1964-м я знал, что это «мое» течение. И считал, что мне повезло застать в живых некоторых великих. Брак умер годом раньше, но Пикассо, великий соперник (в жизни и в искусстве), был с нами, как и учтивый мистификатор Сальвадор Дали, как и Магритт, и Миро (а также Джакометти, Колдер и Кокошка). Пока представители модернизма продолжают работать, его нельзя отдать на откуп музейщикам и ученым. К другим видам искусства это тоже относилось: в 1964-м были живы Т. С. Элиот и Эзра Паунд, а также Стравинский, выступление которого я однажды видел: он дирижировал в лондонском Королевском фестиваль-холле. Ощущение пересечения моей и их жизней оказалось важным, хотя тогда я этого не понимал, поскольку не знал еще, что стану писателем. Но всем, кто решал заняться каким-либо искусством во второй половине XX века, приходилось пропустить через себя модернизм: понять его, переварить, осознать, как и почему он изменил мир, и решить, что это означает лично для вас как потенциального художника эпохи, следующей за модернизмом. Вы могли (и должны были) идти своим путем, но невозможно было попросту игнорировать это течение, притворившись, что его нет. Кроме того, к 60-м в игру вступило новое поколение, а за ним еще и еще — настал постмодернизм, позже постпостмодернизм и так далее, пока ярлыки не кончились. Один нью-йоркский литературный критик позже назвал меня «предпостмодернистом», и смысл этого прозвища я пытаюсь разгадать до сих пор.

Хотя тогда я этого не понимал, теперь вижу, что осмыслял модернизм — и любил его, и упивался им — не столько через литературу, сколько через изобразительное искусство. Оказалось, что уходить от реализма проще по холсту, чем по книжным страницам. В музее ты переходишь из зала в зал, следуя ясному и последовательному повествованию: от Курбе к Мане, Моне, Дега, к Сезанну и затем к Браку и Пикассо — и ты у цели! В литературе путь сложнее, не столь прям, шаг вперед — два назад. Если первым великим европейским романом мы считаем «Дон Кихота», то благодаря странному сюжету, озорству и осознанию собственной литературности он относится к модернизму, постмодернизму и магическому реализму — одновременно. Аналогично, если первый великий модернистский роман — это «Улисс», то как вышло, что в лучших своих частях он реалистичен и правдиво изображает обычную жизнь? Я не понимал — еще не мог увидеть, — что во всех видах искусства присутствовали одновременно две вещи: желание создать новое и непрерывный диалог с прошлым. Все великие новаторы смотрят на предыдущих новаторов, которые разрешили им делать все иначе. В живописи оммажи предшественникам встречаются сплошь и рядом.

Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс – один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Англия, Англия», «Попугай Флобера», «История мира в 10/2 главах», «Любовь и так далее», «Метроленд», и многих других. Возможно, основной его талант – умение легко и естественно играть в своих произведениях стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий до цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое озорство – Барнсу подвластно все это и многое другое.

«Не просто роман о музыке, но музыкальный роман. История изложена в трех частях, сливающихся, как трезвучие» (The Times).Впервые на русском – новейшее сочинение прославленного Джулиана Барнса, лауреата Букеровской премии, одного из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автора таких международных бестселлеров, как «Англия, Англия», «Попугай Флобера», «Любовь и так далее», «Предчувствие конца» и многих других. На этот раз «однозначно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм» обращается к жизни Дмитрия Шостаковича, причем в юбилейный год: в сентябре 2016-го весь мир будет отмечать 110 лет со дня рождения великого русского композитора.

Впервые на русском – новейший (опубликован в Британии в феврале 2018 года) роман прославленного Джулиана Барнса, лауреата Букеровской премии, командора Французско го ордена искусств и литературы, одного из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии. «Одна история» – это «проницательный, ювелирными касаниями исполненный анализ того, что происходит в голове и в душе у влюбленного человека» (The Times); это «более глубокое и эффективное исследование темы, уже затронутой Барнсом в „Предчувствии конца“ – романе, за который он наконец получил Букеровскую премию» (The Observer). «У большинства из нас есть наготове только одна история, – пишет Барнс. – Событий происходит бесчисленное множество, о них можно сложить сколько угодно историй.

Впервые на русском — новейший роман, пожалуй, самого яркого и оригинального прозаика современной Британии. Роман, получивший в 2011 году Букеровскую премию — одну из наиболее престижных литературных наград в мире.В класс элитной школы, где учатся Тони Уэбстер и его друзья Колин и Алекс, приходит новенький — Адриан Финн. Неразлучная троица быстро становится четверкой, но Адриан держится наособицу: «Мы вечно прикалывались и очень редко говорили всерьез. А наш новый одноклассник вечно говорил всерьез и очень редко прикалывался».

Казалось бы, что может быть банальнее любовного треугольника? Неужели можно придумать новые ходы, чтобы рассказать об этом? Да, можно, если за дело берется Джулиан Барнс.Оливер, Стюарт и Джил рассказывают произошедшую с ними историю так, как каждый из них ее видел. И у читателя создается стойкое ощущение, что эту историю рассказывают лично ему и он столь давно и близко знаком с персонажами, что они готовы раскрыть перед ним душу и быть предельно откровенными.Каждый из троих уверен, что знает, как все было.

Впервые на русском – новейший роман современного английского классика, «самого изящного стилиста и самого непредсказуемого мастера всех мыслимых литературных форм» (The Scotsman). «„Элизабет Финч“ – куда больше, чем просто роман, – пишет Catholic Herald. – Это еще и философский трактат обо всем на свете».Итак, познакомьтесь с Элизабет Финч. Прослушайте ее курс «Культура и цивилизация». Она изменит ваш взгляд на мир. Для своих студентов-вечерников она служит источником вдохновения, нарушителем спокойствия, «советодательной молнией».

Автор книги, историк и писатель, известный читателям по работам «Века и поколения» (М., 1976), «К людям ради людей» (Л., 1987), «Женский лик Земли» (Л., 1988) и др., затрагивает широкий круг проблем, связанных с архаическими верованиями и обрядами — с первобытным анимизмом, с верой в тотемы и фетиши, с первобытной магией, с деятельностью жрецов и шаманов и др.Книга написана ярко и увлекательно, рассчитана прежде всего на молодежь, на всех, кто интересуется предысторией ныне существующих религий.

Данное интересное обсуждение развивается экстатически. Начав с проблемы кризиса славистики, дискуссия плавно спланировала на обсуждение академического дискурса в гуманитарном знании, затем перебросилась к сюжету о Судьбах России и окончилась темой почтения к предкам (этакий неожиданный китайский конец, видимо, — провидческое будущее русского вопроса). Кажется, что связанность замещена пафосом, особенно явным в репликах А. Иванова. Однако, в развитии обсуждения есть своя собственная экстатическая когерентность, которую интересно выявить.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

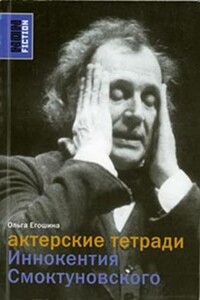

Анализ рабочих тетрадей И.М.Смоктуновского дал автору книги уникальный шанс заглянуть в творческую лабораторию артиста, увидеть никому не показываемую работу "разминки" драматургического текста, понять круг ассоциаций, внутренние ходы, задачи и цели в той или иной сцене, посмотреть, как рождаются находки, как шаг за шагом создаются образы — Мышкина и царя Федора, Иванова и Головлева.Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся проблемами творчества и наследием великого актера.

...безымянных людей, которым обстоятельства не дали проявить себя иначе, как в узком, сугубо приватном кругу. А это уже делает глубинной темой стихотворения — ... человеческое достоинство как тайну.