Откровенные рассказы странника духовному своему отцу - [2]

И вот этот «по милости Божией человек-христианин, по делам великий грешник, по званию бесприютный странник», ночующий то у мужика-полесовщика, то у купца, или в захолустной сибирской обители, а то у благочестивого помещика или священника, ведет свой безыскусственный рассказ о своем странствовании. Ритм его напева легко захватывает читателя, подчиняет себе и заставляет слушать и поучаться. Обогащаться тем богатым сокровищем, которым владеет этот бедняк, не имеющий ничего с собою, кроме сумки сухарей, Библии за пазухой, да «Добротолюбия» в своей сумке. Это сокровище — молитва. Тот дар и та стихия, которым безмерно богаты те, кто его стяжали. Это — то духовное богатство, которое отцы-аскеты назвали «умным деланием» или «духовным трезвением», которое унаследовано от подвижников Египта, Синая и Афона, и корни которого уходят в седую древность христианства. Это — то богатство, которое близко всем мистикам всех религий, то внутреннее самоуглубление, которое открывает «потаенного сердца человека», которое показывает подвижнику «ведение логосов твари», т. е. премирный смысл и художественный замысел божественного плана созданной вселенной.

Апостольские слова «непрестанно молитесь», с которых, в сущности, и начинается это духовное паломничество Странника, полюбились христианским мистикам древности и, воплощенные в их внутреннем делании, выработались в особую духовную науку о постоянном трезвении ума. Уже Климент Александрийский, философ и богослов, один из первых христианских мистиков, знает основные принципы этого делания. Его совершенный «гностик» стремится молиться этой внутренней молитвою, которой не нужны ни особое время, ни место, ни книги, ни молитвенные символы. Ему не нужны слова и звуки. Безмолвная молитва его уст, шепот его губ, это — крик его сердца. Он молится весь день и всю жизнь. Он не нуждается в храмах, и богослужение его сердца не подчиняется церковному типикону. Цель его молитвы — не исполнение прошений, а чистое созерцание Бога.

Об этой же молитве знают и учат свв. Макарий Египетский и Антоний Великий, Иоанн Лествичник и Максим Исповедник, Исаак Сирии и Симеон Новый Богослов, Ареопагитики и Григорий Палама. То, что Церковь хранит бережно и ревниво в писаниях всех этих аскетов — художников этого делания, и представляет собою вершину всего молитвенного искусства. Наиболее полное и яркое выражение свое оно получило в слове св. Симеона Нового Богослова, о трех образах молитвы, раскрывающем нам всю ценность и содержание этой «безобразной» молитвы, — молитвы, не воплощенной в литургико-иконописные символы, а состоящей в непрестанном повторении имени Божия, услаждения им и созерцания в нем несозданных энергий Божиих, поскольку это дается Богом очищенному сердцу подвижника. От Паламы и Синаита этот опыт передался и сохранился у исихастов Афона; от них, через Паисия Величковского, был воспринят и нашими старцами, оптинскими и валаамскими исихастами.

Христианское подвижничество неоднократно пытались застилизовать под обскурантизм или гнушение миром и человеком. Но, имея «такое облако свидетелей» за собою, опираясь на весь святоотеческий опыт аскетики, подвижник, творец умной молитвы, есть в то же время и носитель истинного духовного просвещения. Он, как и совершенный гностик Климента, не только не колеблется перед кажущимися противоречиями истинного ведения и веры, но и стремится всей душой и умом к стяжанию этого знания о вещах и о мире. Для него молитва есть не только путь к богообщению, но и к боговедению. Молитва имеет свое глубокое гносеологическое значение и открывает ему в его мистических созерцаниях то, что отцы назвали «знанием логосов вещей», т. е. премирного их смысла. Исихасту-страннику, повествователю своих откровенных рассказов, открылось целое миропонимание и мироощущение, неведомое мудрецам позитивного знания. За «грубою корою вещества» он видит божественные логосы этих тварей, ту настоящую реальность, отраженными символами которой являются вещи этого мира. Это наполняет его такой любовью к миру, к природе, к зверям и людям, что не только нельзя говорить о мироненавистничестве, но, наоборот, в его безыскусственном рассказе можно прочитать настоящий гимн любви к этому миру и человеку. Он познал сам и учит нас тому, что так знал, например, св. Максим Исповедник, да и другие отцы и писатели Церкви, а именно, что весь видимый мир представляет собою необъятное органическое целое, связанное союзом любви.

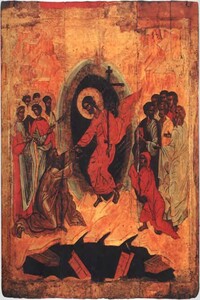

Углубленный в себя, в постоянное повторение святейшего имени Иисусова, он в безмолвном созерцании Логоса Божия, достигает внутреннего озарения себя, а через то — и созерцания преображенного в Фаворском свете мира и человека.

Профессор Архим. Киприан. Сергиевское подворье. Март. 1948 г.

Часть I

Рассказ первый

Я по милости Божией человек-христианин, по делам великий грешник, по званию бесприютный странник, самого низкого сословия, скитающийся с места на место. Имение мое следующее: за плечами сумка сухарей, да под пазухой Священная Библия; вот и все. В двадцать четвертую неделю после Троицына дня пришел я в церковь к обедне помолиться; читали Апостол из послания к Солунянам, зачало 273, в котором сказано:

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Саньтии Веды Перуна (Книга Мудрости Перуна) одно из древнейших Славяно-Арийских Священных Преданий, сохраненных Жрецами-хранителями Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов.

В книге собраны предания и поверья о призраках ночи — колдунах и ведьмах, оборотнях и вампирах, один вид которых вызывал неподдельный страх, леденивший даже мужественное сердце.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Цель нашей жизни состоит в том, чтобы стать совершенными и святыми, явиться чадами Бога и наследниками Царствия Небесного. Будем бдительны, чтобы ради нынешней жизни не лишиться будущей, от житейских забот и хлопот не вознерадеть о цели нашей жизни. Пост, бдение и молитва сами по себе не приносят должных духовных плодов, они не являются целью нашей жизни, а лишь средством для достижения цели. Наполните ваши светильники елеем добродетелей. Подвизайтесь отсечь душевные страсти. Очистите ваши сердца от всякой скверны и храните их в чистоте, чтобы снизошёл и обитал в вас Господь и наполнил вас благодатью Святого Духа с божественными дарами. Возлюбленные чада мои, всё ваше усердие и забота должны быть об этом, должны непрестанно составлять вашу цель и стремление.

В сборнике архимандрита Андрея (Конаноса) "Хочу создать семью" представлены беседы о том, как выбирать будущего спутника жизни, как учиться полагаться на волю Божию, как сохранить отношения в браке, о том, как важно воспитывать детей в любви. "Раньше люди говорили себе: "Все, мы женаты! Теперь навсегда!" Они знали, что после венчания обратного пути нет: брак не распадется. Не надо думать, что тогда супружеская жизнь была легче, просто то, что происходило в семье, не выносилось из дома — люди страдали, у супругов были проблемы, но они об этом никому не рассказывали.

Каждый православный христианин сталкивается с необходимостью иметь под рукой книгу о своей вере с изложением самых важных тем. Эту книгу можно использовать и для духовного самообразования, и для просвещения других, так как в ней собраны все основы православного вероучения: земная жизнь Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, подвиги и чудеса святых апостолов, основы православной веры в вопросах и ответах. Книга рекомендована Издательским Советом Русской Православной Церкви.

Вниманию благочестивого читателя предлагается двухтомное издание Житий русских святых, которое может служить дополнением к многотомному собранию Житий святых, изложенных святителем Димитрием Ростовским. Русских святых Церковь называет небесными сродниками нашими. Внимательно всматриваясь в их подвиги, которыми они освятили нашу землю, будем стараться подражать их жизни, чтобы вместе с ними стать гражданами общего нам всем Небесного Отечества. Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Франсуа Брюн родился в 1931 году в г. Ур (Eure). После получения степени бакалавра по латинскому и греческому языкам и классической филологии проходит дополнительное 4-х летнее обучение и получает в Сорбонне диплом по специальности «латинский и греческий языки».После шестилетнего обучения в Католическом Институте в Париже и университете Тюбингена и изучения древних языков (еврейского, иероглифического египетского и ассиро-вавилонского) получает приглашение остаться преподавать в Католическом Институте и в 1960 году принимает духовный сан.В 1964 году Франсуа Брюн получает лицензиат по Священному Писанию в Библейском Институте в Риме.