Отечественные колесные бронетранспортеры БТР-60, БТР-70, БТР-80 - [6]

БТР-60

На Горьковском автозаводе работы по созданию четырехосного шасси для перспективного колесного бронетранспортера начались под руководством В.А.Дедкова >зи_ мой 1956 года. К середине 1958 года изготовили первый опытный образец. Требования генерального заказчика были полностью выполнены. БТРП (так условно называлась машина — бронированное транспортное средство плавающее, он же ГАЗ-49) имел несущий сварной бронекорпус с плоским дном, переднее расположение отделения управления и кормовое размещение силовой установки, четыре ведущих моста с независимой подвеской всех колес. В каждом колесе имелся встроенный редуктор, использовавшийся для увеличения дорожного просвета. По воде машина передвигалась как за счет гребного эффекта вращающихся колес, так и при помощи специального водометного движителя реактивного типа.

В средней части корпуса находилось десантное отделение, вмещавшее 14 человек, в котором стрелки размещались на деревянных скамейках лицом к борту машины. Для ведения огня из автоматов в бортах машины имелось 6 амбразур. Между полом десантного отделения и днищем машины устанавливались агрегаты трансмиссии. Открытый сверху корпус являлся несущим, имел обтекаемую форму нижней части и днища и изготовлялся из катаных броневых листов толщиной 6 — 8 мм. На марше десантное отделение могло закрываться брезентовым тентом, защищавшим бойцов от непогоды. Экипаж (2 чел.) и десант обогревались теплым воздухом, поступавшим из системы охлаждения двигателя.

Первый парад с участием бронетранспортеров БТР-60П. Москва, 7 ноября 1961 года

Колеса первой и второй осей были управляемыми. Рулевое управление имело гидроусилитель. В подвеске использовались 8 торсионных валов и 12 телескопических гидроамортизаторов. На крайних узлах подвески устанавливались по два гидроамортизатора. Пулестойкие шины большого профиля (13.00-18") имели центральную систему регулирования давления воздуха. Широкая колея позволяла двигаться за танками, а четыре равномерно расположенных оси давали возможность преодолевать рвы шириной до 2 м.

Штатное вооружение бронетранспортера состояло из 7,62-мм пулемета СГМБ, который мог устанавливаться на кронштейнах лобового и бортовых листов корпуса. Внутри машины предусматривались места для укладки автомата АК-47, гранатомета РПГ-7, сигнального пистолета и десяти гранат Ф-1. Штатный боекомплект — 1250 патронов к пулемету, 300 автоматных патронов (не считая боекомплекта десанта), пять выстрелов к гранатомету, шесть сигнальных патронов.

В лобовом листе корпуса имелись смотровые люки командира и водителя. Над ними располагались гнезда для установки смотровых приборов. Для наблюдения при закрытых люках на уровне глаз водителя в броневых крышках, а также наклонных листах корпуса слева и справа предусматривались легкосъемные блоки Б-1. При движении в ночное время могли применяться приборы ночного видения ТВН-2 для водителя и ТКН-1 для командира, причем последний прибор был связан тягой с осветителем ОУ-3. Позже для улучшения обзора командира в дневное время на БТРе появился перископический прибор ТПКУ-2Б.

Внешняя связь обеспечивалась приемо-передающей радиостанцией Р-113.

Полная масса нового БТРа достигала 9800 кг. На первых опытных образцах использовался рядный 6-цилиндровый карбюраторный двигатель ГАЗ-40П (форсированный вариант двигателя грузового автомобиля ГАЗ-51) мощностью 90 л.с. Однако он оказался слишком слабым, хотя по остальным показателям вполне устраивал. Для обеспечения необходимой динамики и ходовых качеств двигатель должен был быть вдвое мощнее. Выбор пал на дизель ЯАЗ-206Б, развивавший мощность до 205 л.с. Но этот двигатель, имевший чугунный блок цилиндров, оказался слишком тяжелым — при движении по суше сцепление первой пары колес с грунтом оказывалось недостаточным, а водные препятствия бронетранспортер пересекал с сильным дифферентом на корму. Предложенное инженерами выравнивание нагрузок на оси за счет усиления лобовой брони заказчиками было отвергнуто — количество десантников при этом уменьшалось до 8 человек. Для выхода из создавшегося тупика В.А.Дедков принял неожиданное решение — установить на БТР два двигателя ГАЗ-40П. Двигатели были смонтированы параллельно, каждый со своими обслуживающими системами на одной общей раме в корме корпуса. Каждый из двигателей через свою механическую трансмиссию обеспечивал привод колес двух мостов. Правый двигатель по ходу машины осуществлял привод колес первого и третьего мостов, а левый — колес второго и четвертого мостов. Трансмиссия каждого двигателя включала: однодисковое сухое сцепление с гидравлическим приводом управления; четырехскоростную коробку передач; двухступенчатую раздаточную коробку; главные передачи двух ведущих мостов с кулачковыми дифференциалами повышенного трения; четыре колесных редуктора и карданные передачи, соединявшие между собой агрегаты трансмиссии. Обе коробки передач имели коробки отбора мощности. С их помощью и с помощью карданных передач мощность двух двигателей суммировалась в редукторе водометного движителя. Отбор мощности на лебедку, установленную в передней части корпуса, осуществлялся от правой раздаточной коробки. Лебедка имела трос длиной 50 м и максимальное тяговое усилие 4500 кгс.

Подход к проектированию британского основного боевого танка резко отличался от такового в других странах Европы. Конец 1950-х гг. совпал по времени со всеобщим увлечением ракетным оружием. Считалось, что от ракеты не защитит никакая броня, а значит приоритет следует отдать скоростным качествам в ущерб защищенности. По такому пути пошли танкостроители с континента. Англичане, как и положено консерваторам, справедливо полагали, что появление ракет вовсе не отменяет обычную ствольную артиллерию и мины. На британцев большое впечатление произвел опыт, полученный при использовании танков «Центурион» в Корее, когда толстая броня не раз спасала танкистам жизнь.

Практически одновременно с началом проектирования тяжелого танка Т-35 в СССР началась разработка на его базе тяжелых самоходно-артиллерийских установок. Шасси тяжелого танка было привлекательным для размещения на нем артиллерийских систем большой и особой мощности.Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР».

Без преувеличения можно утверждать, что тяжелый танк ИС-2 ведет свою родословную от танков КВ-1 и КВ-13: первый танк достаточно хорошо известен; о втором до настоящего времени можно было почерпнуть сведения, порой противоречивые, лишь из двух-трех изданий, посвященных истории СКБ-2 Кировского завода. Поэтому необходимо рассказать об этой боевой машине поподробнее.КВ-13 (объект 233) стал первой крупной самостоятельной работой Опытного танкового завода, созданного в марте 1942 года в Челябинске на базе СКБ-2, Ведущим конструктором проекта был назначен Н.

Если верить статистике, за всё время существования Третьего Рейха в Германии было произведено чуть более 50 000 танков и самоходных орудий – в два с половиной раза меньше, чем в СССР; а если считать ещё и англо-американскую бронетехнику, то численное превосходство союзников было почти шестикратным.Но, несмотря на это, немецкие танковые войска, ставшие главной ударной силой блицкрига, завоевали для Гитлера пол-Европы, дошли до Москвы и Сталинграда и были остановлены лишь колоссальным напряжением сил советского народа.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

Первый номер специального выпуска «Бронеколлекции» — справочник «Бронетанковая техника Третьего рейха». Он представляет собой объединенное, дополненное и исправленное издание двух выпусков приложения «Бронеколлекция», выпущенных в свет в 1996 и 1997 годах, но, в отличие от последних, помимо графических схем содержит 140 черно-белых и цветных фотографий немецких танков, САУ, бронетранспортеров и других боевых машин.Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР».

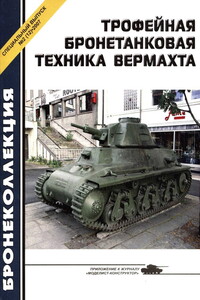

В ходе боевых действий Второй мировой войны германские войска захватили в оккупированных странах значительное количество разнообразных бронированных машин, которые затем широко использовались в полевых войсках Вермахта, войсках СС и различного рода охранных и полицейских формированиях. При этом часть из них переделывалась и перевооружалась, а остальные применялись в оригинальном исполнении. Число принятых немцами на вооружение бронированных боевых машин иностранных марок колебалось по разным странам от единиц до нескольких сотен.Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР».

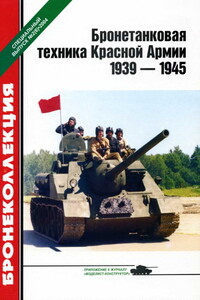

Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР»История создания советских бронетанковых войск восходит к периоду Гражданской войны. 31 января 1918 года для «управления всеми броневыми частями Российской Советской Республики» был создан Совет броневых частей, получивший название «Центробронь». Спустя полгода его преобразовали в Броневое управление, а затем в отдел ГВИУ. Снабжение боевой техникой — бронеавтомобилями, бронепоездами и танками развертываемых броневых сил Красной Армии осуществлялось по двум направлениям: ремонт и восстановление оставшейся от Русской армии или захваченной у белогвардейцев и интервентов боевой техники и организация выпуска новой.

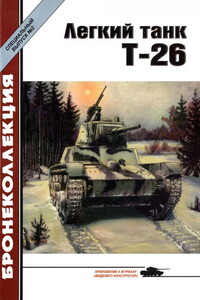

Советская закупочная комиссия, возглавляемая И.А.Халепским — начальником недавно созданного Управления механизации и моторизации РККА, 28 мая 1930 года заключила контракт с английской фирмой «Виккерс» на производство для СССР 15 двухбашенных танков «Виккерс» 6-тонный. Первый танк был отгружен заказчику 22 октября 1930 года, а последний — 4 июля 1931-го. В сборке этих танков принимали участие и советские специалисты. В частности, в июле 1930 года на заводе «Виккерс» работал инженер Н.Шитиков. Каждая изготовленная в Англии боевая машина обошлась Советскому Союзу в 42 тыс.руб.