От Белого моря до Черного - [2]

Вдоль набережной массивная серая балюстрада. Выдержанная в классической пропорции, она с десяти шагов выглядит, как каменная, и лишь когда подойдешь вплотную, выясняется, что она из дерева и окрашена масляной краской. Много гуляющих. Влюбленные пары, опершись на широкие перила, мечтательно глядят на просторы Северной Двины, по которой даже в этот нерабочий день то и дело проплывают большие суда, снуют катера и буксирные суденышки.

Вдоль набережной на несколько сот метров тянется широкий песчаный пляж. В прилив он сужается — это видно по полосе сырого песка и лужицам воды в углублениях. На нем скамейки и грибки, стойки с кронштейнами, где висят спасательные круги и инструкция по спасению утопающих. Такой пляж вы можете увидеть на Москве-реке и на Волге, под всеми широтами, вплоть до Астрахани.

Сегодня погода, как почти всегда в воскресенье, подвела (а где она не подводит!). Северо-западный ветерок прохладен, солнышко, светившее с раннего утра, теперь лишь изредка выглядывает из-за негустых облаков. И все же энтузиасты еще на что-то надеются. В купальных костюмах в одиночку и небольшими группами они сидят или бродят, верные своему намерению провести этот дель по-летнему. На ступеньках деревянной лестницы, ведущей к набережной на пляж, три молоденькие девушки смешливо и суматошно спорят вполголоса: спускаться или вернуться? Загорелый юноша, устроившись на скамейке в позе, достойной резца древнегреческих ваятелей, всем своим видом выражает решимость оставаться на своем посту, даже если пойдет снег. А на соседней скамейке толстячок средних лет уже натягивает поспешно рубашку и брюки…

Есть такой способ ознакомления с городом: сесть где-нибудь в трамвай или автобус и ехать из конца в конец, а затем по другому маршруту… Трамвайные маршруты в Архангельске длинны, и все же для того, чтобы пропутешествовать через весь город, вам придется ехать «на перекладных», то есть пересаживаясь с одного номера на другой. Город вытянулся вдоль правого берега Северной Двины, к большой невыгоде для своего облика: хотя по численности населения Архангельск на 40—50 тысяч превосходит такие города, как Рязань или Курск, вам хочется сравнить его самое большее, например, с Рыбинском, а то и с Кимрами или Кинешмой, ибо, удаляясь от реки, вы даже в центральной части города после набережной и параллельной ей главной улицы через несколько кварталов попадаете на огороды или в заболоченный лесок. Зато пройти город за один день от южной околицы до северных пригородов под силу разве что хорошему скороходу.

Трамвай везет нас на юг. Минуем речной вокзал и вскоре оказываемся на Ленинградском проспекте, одной из длиннейших улиц города, которая выводит на Ленинградский тракт. Чем больше остановок остается позади, тем больше своеобразия. Вот ряд одноэтажных деревянных домов прерывается, и мы видим забор, а за забором высокие штабеля пиленого леса, невероятное множество штабелей, выстроенных ровными кварталами, подобно настоящему городу. Вот снова одноэтажная застройка, а далее кварталы двухэтажных брусчатых домов — жилой фонд какого-нибудь из многочисленных лесозаводов. То там, то здесь мелькают английские надписи «no smoking»: курение — большая опасность для деревянного города со множеством лесоскладов, а иностранные гости появляются всюду вдоль судоходного рукава Двины.

А вот и главная диковинка северной лесной столицы — знаменитая «мостовая». Она поразила нас еще тогда, когда мы впервые въезжали в город на автомашине.

Представьте себе, что вы едете-едете по дороге и вдруг замечаете, что не во сне, а наяву заехали в чью-то квартиру. То есть не то чтобы вас окружали комоды, стулья и семейные фотографии, но вы определенно едете по полу, самому настоящему полу из ровных, одинаковой ширины строганых досок, правда некрашеных. Вам тут же хочется куда-нибудь свернуть: просто неловко разъезжать по полу на автомобиле. И только когда грузовики и автобусы безо всяких церемоний пытаются вас обогнать, вы смекаете: значит, это все-таки улица.

Помнится, на войне деревянную дорогу называли «лежневкой». Это был поперечный настил из нетолстых бревен или «накатника», а вдоль настила лежни по ширине колеи, как на деревянных мостах. Такого типа дороги существуют и теперь во многих лесистых районах — они прокладываются через болотистые участки, где трудно насыпать устойчивое земляное полотно. Но здесь не лежни, а сплошной продольный настил. Таких «мостовых» в Архангельске десятки километров. Раньше их было еще больше, но теперь им на смену приходят бетонные плиты и асфальт. Скоро их не станет совсем, исчезнут со временем и деревянные «мостки», на многих улицах служащие тротуарами. Это правильно, деревянные мостовые — пережиток, варварская растрата древесины. И все же мы смотрим на них с невольным волнением: ведь почти такие же мостовые лет тысячу назад покрывали улицы древнего Новгорода, а чуть позднее — Москвы.

Конец старинке

Архангельский совет народного хозяйства помещается в новом красивом здании с колоннами. Длинным коридором иду в приемную председателя. Из обшитых дерматином дверей выскакивают взволнованные люди с портфелями и папками, бросают встречным на ходу какие-то восклицания, размахивают бумагами и врываются в другие двери.

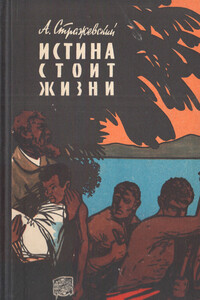

В основу этой историко-географической повести положены действительные события. Проблема истоков Нила многие века волновала географов. В середине XIX века она приобретает особую остроту: европейские державы стремятся к захвату района нильских верховий. Английские офицеры Бертон, Спик и Грант — энергичные, талантливые путешественники — первыми из европейцев проникают к озерам Танганьики и Виктория-Ньянца. Они наблюдают удивительные явления природы этого края, становятся свидетелями интереснейшего самобытного уклада жизни населяющих его народов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.