Основной боевой танк М60 - [2]

Несколько улучшена конфигурация башни полусферической формы и уменьшены ее размеры. На крыше башни установлена новая командирская башенка М19 увеличенных размеров, создающая более комфортные условия для работы командира в танке. Башенка снабжена смотровыми призмами, обеспечивающими командиру круговой обзор, и ручным приводом.

Основное вооружение машины — 105-мм танковая пушка М68. Она состоит из трубы-моноблока, литого казенника, соединенного со стволом секторной резьбой, клинового затвора и эжекционного устройства, установленного в средней части ствола. Дульного тормоза на пушке нет. Орудие монтируется в люльке, корпус которой служит одновременно и наружным цилиндром противооткатных устройств. Углы вертикального наведения пушки от -10° до +20°. Механизмы наведения имеют электрогидравлические и ручные приводы.

Отделение управления танка М60. По обеим сторонам от сиденья механика-водителя расположены гнезда для размещения 105-мм выстрелов. Сразу за сиденьем — аккумуляторные батареи

105-мм выстрелы для танка М60 (слева направо): М393, М416, М392 и М456

М60

Вид спереди

Вид сзади

Управление электромеханическими механизмами осуществляют командир танка и наводчик со своих пультов посредством рукоятки, поворачивающейся в двух плоскостях. Максимальная скорость поворота башни — 24 град/с, наведения пушки в вертикальной плоскости — 4 град/с. Пушка на танке не стабилизирована.

Заряжание — ручное, с механизмом досылания. Скорострельность составляет 8 выстр./мин. В боекомплект пушки входят 60 выстрелов (26 размещены в отделении управления, 34 — в боевом отделении) унитарного заряжания с электрозапальным устройством со снарядами пяти типов:

— бронебойный подкалиберный снаряд М392 с отделяющимся поддоном и сердечником из карбида вольфрама, способный пробить гомогенную броню толщиной до 120 мм на дальности 2000 м при угле встречи 60°;

— компенсированный (с невращающимся зарядом) кумулятивный снаряд М456;

— бронебойно-фугасный снаряд М393 с пластическим ВВ и легкодеформируемой головной частью;

— снаряд М494 с готовыми стреловидными убойными элементами; дымовой снаряд М416.

Начальная скорость бронебойного подкалиберного снаряда — 1478 м/с.

В качестве вспомогательного вооружения на танке установлены спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет М73 (слева от орудия в маске пушки) и 12,7-мм зенитный пулемет М85 (углы вертикального наведения от -15° до +60°), смонтированный в командирской башенке. Оба пулемета имеют укороченные ствольные коробки и свободные затворы, что улучшает отвод тепла от ствола. Боекомплект состоит из 1050 патронов калибра 12,7 мм и 5500 патронов калибра 7,62 мм.

Основная система управления огнем прямой наводкой состоит из нового монокулярного прицела-дальномера М17С, которым пользуется командир танка.

Серийный М60 с бульдозерным оборудованием М9. На башне установлена труба-лаз ОПВТ

Подразделение танков М60 во время боевых стрельб на полигоне Хоенфельдс в Германии, 1963 год. Все машины оснащены ксеноновыми прожекторами

Дальномер имеет базу 2000 мм и 10-кратное увеличение. Дальность измерения до цели — 500...4000 м. Корпус прицела-дальномера связан с орудием параллелограммным механизмом. Наводчик пользуется перископическим (основным) прицелом М31 и телескопическим шарнирным (вспомогательным) прицелом М105С. Оба имеют переменное увеличение (однократное и восьмикратное) и сетки со шкалой дальностей, проградуированной в метрах. Для спаренного с пушкой пулемета используется прицел М44С. Как и на предыдущих танках, в систему управления огнем входят баллистический вычислитель M13A1D, мало чем отличающийся от такого же прибора танка М48А2, и баллистический привод М10, связывающий баллистический вычислитель пушки, прицел-дальномер и перископический прицел. Определяемое дальномером расстояние через баллистический вычислитель автоматически вводится в сетки прицела наводчика и прицел дальномера командира танка. Поправки на деривацию, параллакс прицела,потерю начальной скорости вследствие износа ствола, наклон цапф, несоответствие внешней и внутренней температуры вносятся специальным датчиком.

Наведение пушки при стрельбе с закрытых позиций осуществляется с помощью указателя азимута М28А1 и квадранта М13А1, которые усовершенствованы, по сравнению с такими же приборами танка М48А2.

Работа наводчика (в отличие от танка М48А2) облегчена за счет двойной градуировки сеток всех трех прицелов, рассчитанных на использование двух разных типов боеприпасов — огонь можно вести, не пользуясь таблицей поправок, учитывающих разницу в массе снарядов. Для командира предусмотрена вторая рукоятка управления механизмами наведения. У него имеется своя система управления огнем и он может произвести выстрел вместо наводчика.

Башня танка М60

Башня танка М60А1

Сборка башен и корпусов танков М60А1 в цехах завода фирмы «Крайслер» в Детройте. 1962 год

Обзор по горизонту командиру обеспечивают восемь скошенных стеклоблоков М41, установленных по периметру командирской башенки. В последней находятся пулеметный прицел М71-28С, предназначенный для стрельбы как по наземным, так и по воздушным целям, и прибор наблюдения М34. Один призменный наблюдательный прибор кругового вращения М27 установлен у заряжающего, а три — у механика-водителя.

Подход к проектированию британского основного боевого танка резко отличался от такового в других странах Европы. Конец 1950-х гг. совпал по времени со всеобщим увлечением ракетным оружием. Считалось, что от ракеты не защитит никакая броня, а значит приоритет следует отдать скоростным качествам в ущерб защищенности. По такому пути пошли танкостроители с континента. Англичане, как и положено консерваторам, справедливо полагали, что появление ракет вовсе не отменяет обычную ствольную артиллерию и мины. На британцев большое впечатление произвел опыт, полученный при использовании танков «Центурион» в Корее, когда толстая броня не раз спасала танкистам жизнь.

Практически одновременно с началом проектирования тяжелого танка Т-35 в СССР началась разработка на его базе тяжелых самоходно-артиллерийских установок. Шасси тяжелого танка было привлекательным для размещения на нем артиллерийских систем большой и особой мощности.Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР».

Без преувеличения можно утверждать, что тяжелый танк ИС-2 ведет свою родословную от танков КВ-1 и КВ-13: первый танк достаточно хорошо известен; о втором до настоящего времени можно было почерпнуть сведения, порой противоречивые, лишь из двух-трех изданий, посвященных истории СКБ-2 Кировского завода. Поэтому необходимо рассказать об этой боевой машине поподробнее.КВ-13 (объект 233) стал первой крупной самостоятельной работой Опытного танкового завода, созданного в марте 1942 года в Челябинске на базе СКБ-2, Ведущим конструктором проекта был назначен Н.

«Шерман» — самый массовый американский танк периода Второй мировой войны, уверенно делящий первое место по популярности с советским Т-34. Долгое время импортную технику у нас было принято ругать, а не хвалить. Из книги в книгу, из статьи в статью кочевал длинный перечень недостатков, в то время как не менее длинный перечень достоинств содержался в документах с различными грифами секретности. Но времена меняются, и вслед за «Пантерой» и «Тигром» наступила очередь «Шермана». Плох он был или хорош? Попробуем разобраться...

В пятом номере «Бронеколлекции» — приложении к журналу «Моделист-конструктор» — даётся краткий обзор развития германской бронетехники в период с 1939 по 1945 г.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Книги завершает цикл исследований автора, опубликованных в Издательстве Казанского университета по македонской тематике. «История античной Македонии», часть 1, 1960; часть II. 1963; «Восточная политика Александра Македонского». 1976. На базе комплексного изучения источников и литературы вопроса рассматривается процесс распада конгломератных государств древности, анализируется развитие социальных, военно-политических и экономических противоречий переходной эпохи обновления эллинистических государств, на конкретном материале показывается бесперспективность осуществления идеи мирового господства. Книга написана в яркой образной форме, снабжена иллюстрациями.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

По мере модернизации большинства артиллерийских орудий старых марок и создания новых образцов, уже оборудованных рессорами, а в ряде случаев — и пневматическими шинами, встал вопрос об ускоренном переходе с конной тяги на механическую. Не случайно в постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 июля 1929 года «О состоянии обороны страны» говорилось не только о модернизации артиллерии, но и о переводе ее на механическую тягу. Целенаправленная же работа по созданию новых типов отечественных артиллерийских тягачей стала возможна после принятия 22 марта 1934 года постановления Совета Труда и Обороны СНК СССР «О системе артиллерийского вооружения РККА на вторую пятилетку».

Первой боевой машиной, отвечавшей «крейсерским» требованиям хотя бы формально, стал А13. С этой весьма посредственной по своим характеристикам боевой машиной связан важный этап в британском танкостроении. После посещения английскими военными дипломатами Киевских маневров, где они увидели сотни колесно-гусеничных танков типа БТ, военное ведомство Великобритании в 1936 году приобрело у конструктора Кристи один танк такого типа. На основе этой машины и началось создание нового «крейсера» с ходовой частью и подвеской, заимствованными у американского прототипа, положившего начало линии танка Кристи в Великобритании.

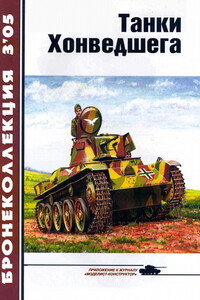

В самом популярном в 1930-е годы танковом справочнике Ф.Хейгля, дважды издававшемся в СССР в серии «Библиотека командира», бронетанковым силам Венгрии были отведены всего четыре эмоциональные строки: «Трианонский договор запрещает Венгрии обладание бронированными боевыми машинами. Однако в сердце каждого венгерца против этого договора звучит протест: «Нет! Нет! Никогда!» Из этой весьма своеобразной для справочного издания информации можно было сделать вывод, что с условиями договора венгры, по меньшей мере, не согласны.Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР».