Ориенталист - [6]

В некотором смысле Лев Нусимбаум относился к типажу, который часто встречался в XIX–XX веках, а ныне практически более не существует: это — еврей-ориенталист, то есть житель и знаток Востока. Этот феномен появился в викторианской Англин, когда молодые люди из влиятельных еврейских семей, которым уже удалось максимально встроиться в английское общество, такие, например, как Уильям Гиффорд Полгрейв и Бенджамин Дизраэли, вдруг принялись искать свои корни в пустынях Востока. Стремление к восточной аутентичности заставило Полгрейва играть множество ролей, подвергаясь смертельной опасности. В 1850-х годах под видом врача-мусульманина, а на самом деле выполняя тайные поручения иезуитов, он отправился на Аравийский полуостров. Его целью было привести в действие интригу, которую финансировал Наполеон III, желавший, чтобы арабы-бедуины подняли восстание против Османской империи, — за полвека до того, как на Ближнем Востоке появился Т. Э. Лоуренс (Лоуренс Аравийский). Настояв на том, чтобы иезуиты называли его «отец Коэн», Полгрейв тем самым вернулся к фамилии, от которой его предки еще в XVIII веке предпочли отказаться. Именно Полгрейв, он же «отец Коэн», попытался тогда обратить в христианство сторонников ваххабизма[10]. Его воспоминания о собственных приключениях на арабском Востоке были долгое время бестселлером в Англии, пока их не затмили мемуары Лоуренса.

Евреи-ориенталисты рассматривали Восток как пространство для поисков собственных древних корней, а не поисков экзотического «Другого» и считали арабов братьями по крови или «евреями-всадниками», как называл их Дизраэли. Между тем сегодня невозможно оценивать самого Дизраэли, руководствуясь стереотипами нынешнего, постколониального мышления: ведь нашептывая королеве Виктории, что она должна стать императрицей Индии, он вовсе не имел в виду, что Запад должен владеть Востоком, господствовать над ним. Наоборот, Дизраэли преклонялся перед Востоком, боготворил его, а посему и мечтал о создании некоей Британско-восточной империи, которая вместила бы в себя лучшее из обоих миров. Ей надлежало быть британской, чтобы в ее организации, в самой структуре восторжествовали британские практичность и здравомыслие, и в то же время стать восточной, направляемой мудростью и глубиной Востока, истолковать которые для Запада предстояло уже обитавшим в Англии представителям этого самого Востока — евреям.

Существовавшее тогда мнение, будто евреи оказались для Европы чужеродным, восточным племенем, было продиктовано, разумеется, антисемитскими инсинуациями, однако евреи-ориенталисты перевернули его парадоксальным образом и стремились играть свою древнюю роль: быть знатью, аристократами пустыни. При этом они пытались сблизиться со своими утраченными сородичами, с «блудными братьями» на Востоке и сделать более понятной для Запада культуру семитских народов, в том числе исламскую. Евреи-ориенталисты, в узком смысле последнего понятия, были специалистами на поприще восточных религий, языков и антропологии Востока, хотя их роль в ориенталистике зачастую игнорируется[11].

Помимо ученых были в ту эпоху и евреи, которые в буквальном смысле слова растворились в своих мечтаниях и поползновениях обрести свою «восточную идентичность», — именно так случилось с Львом Нусимбаумом. Облачаясь в одежды бедуинов или дервишей для длительных путешествий и работы «в полевых условиях», эти евреи-ориенталисты, по-видимому, ощущали качественно иную, психологическую, душевную трансформацию, нежели интересовавшиеся Востоком неевреи. И хотя большинство из них выступали за создание государства евреев в Палестине, сионизм у них нередко причудливым образом вписывался в «пансемитскую», промусульманскую картину мира.

После завершения Второй мировой войны сама идея еврейского ориентализма потерпела крах, поскольку противоречия между иудеями и мусульманами достигли на Ближнем Востоке трагических, гигантских масштабов, совершенно похоронив воспоминания об их общем прошлом. Причины, по которым арабам и евреям не удается наладить нормальные отношения и в наши дни, представляются очевидными и неизбежными. А вот обстоятельства, позволявшие им некогда прекрасно уживаться друг с другом, ныне забыты.

Пытаясь разгадать тайну Льва Нусимбаума, я оказался в призрачном мире беженцев и людей без гражданства, который возник после революции в России и завершения Первой мировой войны, а также в результате событий в Германии, заложивших фундамент для развития нацизма и приведших ко Второй мировой войне. Ведь Льва, по существу, настигли, одна за другой, две революции: одна в России, а другая, пусть и называвшаяся иначе, — в Германии. На протяжении совсем недолгого времени с карты мира исчезли целые империи, множество людей не смогли пережить их, а некоторые — как Лев — до конца своих дней спасались бегством, чтобы сохранить собственную жизнь.

Когда я впервые увидел его фотографии, он сразу же напомнил мне моего двоюродного деда Лолека, сумевшего пережить распад Австро-Венгерской империи, вовремя покинуть Третий рейх и объявившегося в Нью-Йорке в 1930-х годах — они со Львом были практически одного возраста. Герой моего детства, Лолек, а также его бесчисленные приятели привнесли в Вашингтон-Хайтс, один из уголков Манхэттена, ставший их гнездом, особенный мир изощренного остроумия и жизненной умудренности. С детства помню, как я обожал слушать рассказы Лолека о его жизни в империи Габсбургов; меня неизменно пленяло то обстоятельство, что у моего деда был «свой император», что император этот был добрым, хорошим государем и что после его кончины на весь мир опустилась тьма.

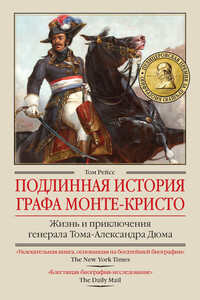

Это одно из тех жизнеописаний, на фоне которых меркнут любые приключенческие романы. Перед вами биография Тома-Александра Дюма, отца и деда двух знаменитых писателей, жившего во времена Великой французской революции. Сын чернокожей рабыни и французского аристократа сделал головокружительную карьеру в армии, дослужившись до звания генерала. Революция вознесла его, но она же чуть не бросила его под нож гильотины. Он был близок Наполеону, командовал кавалерией в африканской кампании, пережил жесточайшее поражение, был заточен в крепость, чудом спасся, а перед смертью успел написать свою биографию и произвести на свет будущего классика мировой литературы.

Дневники М.М.Пришвина (1918–1919) зеркало его собственной жизни и народной судьбы в тягчайшие для России годы: тюрьма, голод, попытка жить крестьянским трудом, быт двух столиц, гражданская война, массовые расстрелы, уничтожение культуры — и в то же время метания духа, любовь, творчество, постижение вечного.В ходе подготовки «Дневников» М.М.Пришвина ко второму изданию были сверены и частично прочитаны места текста, не разобранные или пропущенные в первом издании.

Книга является воспоминаниями бывшего сотрудника НКВД Александра Бражнева, впоследствии осужденного военным трибуналом за связь с «контрреволюционным элементом». Свидетель и поневоле участник сталинской политики террора в Украине в 1937–1941 гг., автор пытается очиститься от гнетущих воспоминаний прошлого через откровенный разговор с читателем. Массовые аресты в Харькове, Киеве, зверствования НКВД на Западной Украине, жестокие пытки невинных людей — это лишь отдельные фрагменты той страшной картины сталинизма, которая так детально нарисована Бражневым в его автобиографической повести «Школа опричников».Для широкого круга читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.