Око и дух - [6]

Сказанное приводит к трюизму: мир живописца — это видимый мир, в нем нет ничего, кроме видимого, это почти мир помешанного, поскольку он полностью закончен и целен, будучи при этом лишь частичным. Доведенная до крайней своей степени и силы, живопись пробуждает своего рода безумие, или исступление, заключенное в самой природе видения, совпадающее с ним, поскольку «видеть» означает обладать на расстоянии, а живопись распространяет это странное обладание на все аспекты Бытия, которые должны так или иначе сделаться видимыми, чтобы попасть на полотно. Когда молодой Беренсон[7]говорил, имея в виду итальянскую живопись, о том, что она вызывает чувство осязаемых вещей, он как нельзя более ошибался: живопись ничего не вызывает, особенно же не вызывает ничего осязаемого. Ее действие состоит в другом, почти обратном: она дает видимое бытие тому, что обычное, заурядное зрение полагает невидимым, она делает так, что нам уже не нужно «мышечного чувства», чтобы обладать объемностью мира. Это всепоглощающее зрение, по ту сторону «визуальных данных», открыто на ткань Бытия, в которой свидетельства чувств расставляют лишь пунктирные линии или цезуры и которую глаз обживает, как человек свой дом.

Останемся в видимом, взятом в узком и прозаическом смысле слова: живописец, каким бы он ни был, когда он занимается живописью, практически осуществляет магическую теорию видения. Ему приходится вполне определенно допустить, что вещи проникают в него, — или же, согласно саркастической дилемме Мальбранша[8], что дух выходит через глаза, чтобы отправиться на прогулку в вещах, — поскольку художник непрерывно сверяет с ними то, что ему видится. (Ничего не изменилось бы, если бы он по той или другой причине оставил работу над картиной: в любом случае он продолжает заниматься живописью, потому что он уже видел, потому что мир, по крайней мере однажды, уже выгравировал в нем шифры видимого.) Ему приходится признать также, что, как сказал один философ, зрение — это зеркало или сосредоточение вселенной или, как говорит другой, что посредством зрения idios cosmos[9] открывается в coinos cosmos[10], наконец, что одна и та же вещь находится там, перед ним, посреди мира, и здесь, в фокусе зрения, — одна и та же, или, если угодно, подобная, но тогда это действительное подобие: родство, генезис, метаморфоза сущей вещи в ее видение. Это сама гора, оставаясь в мире, делается оттуда видимой художнику, и это ее саму он вопрошает взглядом.

Что от него на самом деле требуется? Раскрыть, посредством чего, с помощью каких принадлежащих только видимому средств эта гора в наших глазах делается горой. Освещение, тени, отблески, цвет — все эти объекты его исследования не могут быть безоговорочно отнесены к реальному сущему: подобно призракам, они обладают только видимым существованием. Более того, они существуют только на пороге обычного видения, поскольку видны не всем. Взгляд художника спрашивает их, каким образом им удается соединиться, чтобы перед нами оказалось нечто сущее и эта вот вещь, чтобы сложился таинственный талисман мира и чтобы мы увидели видимое. Рука, направленная прямо на зрителя в Ночном дозоре[11], действительно нацелена на нас, тогда как тень этой руки на теле капитана одновременно представляет ее нам в профиль. На пересечении двух несовместимых точек зрения, которые, однако же, сосуществуют здесь вместе, в ансамбле, основывается пространственность капитана. Каждый человек, обладающий зрением, хоть однажды был свидетелем такой игры светотени или чего-либо подобного. Это она позволяет нам увидеть вещи и пространство. Но она разыгрывается в вещах и пространстве без их участия и скрадывается, чтобы их показать. Чтобы увидеть вещь, не следует вглядываться в эту игру. Видимое, взятое в обыденном смысле, забывает свои предпосылки: в действительности оно покоится на полной и цельной зримости, которая подлежит воссозданию и которая высвобождает содержащиеся в ней призраки. Модернисты, как известно, освободили множество не тех призраков и добавили изрядное число глухих нот к официальной гамме наших визуальных средств. Однако в любом случае вопрошание художника направлено на все тот же тайный и неуловимо скоротечный генезис вещей в нашем теле.

Это, таким образом, не вопрос того, кто знает, тому, кто не знает, не опрос ученика школьным мэтром. Это вопрос того, кто не знает, к видению, которое знает все и которое не произведено нами, но производится в нас. Макс Эрнст[12] (и сюрреализм) имеет основания говорить, что «так же, как роль поэта, со времен знаменитого письма зрячего, состоит в том, чтобы писать под диктовку того, что в нем мыслится, артикулируется, — роль художника состоит в том, чтобы прочерчивать и проецировать вовне то, что в нем видится»

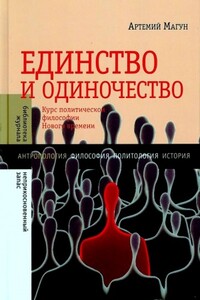

Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.