Очерки и рассказы - [6]

Федор повернул свои безжизненные глаза и молча, тупо, бессмысленно уставился в Плетнева.

Плетнев чувствовал себя жутко под этим ледяным, прямо в упор на него направленным чужим взглядом.

Но вдруг в глазах Федора блеснул огонек, лицо согрелось, ожило, он точно вспомнил что-то и, продолжая тихо шевелить губами, стал пристально, с каким-то детским любопытством, весело всматриваться в Плетнева.

– Ну что, Федор, как поживаешь? – спросил Василий Николаевич, чтоб прекратить тяжелую для себя сцену.

Федор точно ждал этого вопроса: напряженность исчезла в его глазах, он будто вспомнил что-то или понял и, удовлетворенный, равнодушно отвел глаза от Плетнева, как от чего-то такого, что с этой минуты для него уж не представляло интереса. Он обвел других и остановил свои глаза на жене. Он поманил ее к себе едва заметным движением пальца и, когда та наклонилась, тихо проговорил, точно сообщая секрет:

– Озорничает…[1]

Озадаченная старуха проговорила растерянно:

– Что ты, что ты, господь с тобой! Это Василий Николаич… отец наш. Молиться нам за него.

Федор выслушал, пожевал губами, подумал и спокойно, с упрямством безумного или в горячечном бреду человека, убежденно прошептал:

– Озорничает.

Сказав, он отвернулся к стене и молча уставился светлыми бессмысленными глазами в щель.

Василий Николаевич растерянно, тоскливо оглянулся кругом, постоял еще и отошел от больного.

Пока доктор делал осмотр, он вышел во двор и молча стал ходить взад и вперед. Тоскливое, тяжелое чувство охватило его. Он понимал, что Федор в бреду, но, как человек чуткий и вследствие этого подозрительный в отношении всякого рода чувств, он и боялся, и не хотел, и опять видел в словах Федора не простой бред.

«Бред, – думал он, – но, как всякий бред, он должен иметь подкладку».

Василий Николаевич спохватился, что стоял перед Федором в шляпе, вспомнил то невольное чувство брезгливости, какое он ощутил в ту минуту, когда стоял у одра больного, и еще тоскливее стало ему. Федор, который столько лет был ему близок, в глазах которого он улавливал всегда что-то понимавшее его, стал сразу чужим, сразу порвалась та связь, которую считал он прочной и надежной, и все как-то сразу обнажилось в подавляющей наготе своей. Уж очень ясно как-то стало. Он, Василий Николаевич, стоял пред другим человеком Федором. Он, сытый, довольный, обладающий всем, стоял перед этим обездоленным, заканчивающим свою многотрудную, тяжелую жизнь человеком, лишенным даже радости сознания, что верный друг его, старуха, остается обеспеченной хотя этим животным помещением да черствым куском хлеба. И никому нет дела до этих парий человеческого рода. Никому, начиная с него. А если еще ужасы голода ждут всю эту голь перекатную, которая и в хорошие годы не живет, а только влачит свое существование?! Лицо Плетнева исковеркал тупой ужас. «В город на зиму!» – ураганом пронеслось в его голове и тоскливо стихло.

Доктор вышел.

Они молча сели в кабриолет.

– Нет надежды. Воспаление легких, и оба… Перебои… с минуты на минуту надо ждать паралича сердца… Дал дигиталис для очищения совести… шестьдесят два года… да и поздно уж теперь.

Плетнев тупо слушал, следя безжизненными глазами за расплывавшейся в вечернем небе тучкой.

Нет, не будет дождя!

Кабриолет проехал мимо толпы мужиков, сидевших на углу двух улиц. Все встали и молча поклонились господам.

Когда экипаж отъехал, Фомин, худой, нервный мужик с толстыми синими жилами на тонкой шее, с редкой прямой бородой, угрюмо закончил свою оборвавшуюся проездом господ речь:

– Тут и живи…

Маленький, пьяный мужичонка Федька вскочил при этих словах как ужаленный и, пьяно подскакивая, стал бить себя в грудь, силясь что-то сказать. Но, кроме «эх-эх-эх!», ничего не выходило.

– Ну да ладно, – пренебрежительно отвел рукой Фомин навалившегося на него Федьку. Федька оправился и опять запрыгал перед Фоминым.

Наконец вышло что-то.

– Эх-эх-эх! Земля-то… Земля где? Ну?

– Ну? Нет земли!

– Эх-эх-эх! Лошаденка-то… Лошаденка одна? Ну?

– А то и ни одной…

– Ну? Одна?! Все одна?! Ну?!

– Ну? А я чего ж баю?

– Эх-эх-эх! Стой! – заорал вдруг Федька.

В его пьяном воображении кабриолет все еще был здесь где-то недалеко. Освещенный какой-то мгновенной мыслью, он повернулся, но кабриолет уже скрывался далеко за мостом.

И кабриолет исчез, и мысль, вырвавшись из пьяной головы Федьки, умчалась куда-то.

– Эх-эх-эх! – судорожно заметался он в мучительном напряжении поймать эту мысль, сказать желанное слово, подвернувшееся уже было на язык.

– Ну да ладно, – сказал Фомин, – спать пора!

И, встав, он посмотрел на расплывшуюся тучку и проговорил, тряхнув угрюмо головой:

– Не дает господь дождичка… хоть ты что…

Из избы Елесиных донесся протяжный замерший вопль старухи.

– Помер… – проговорил Фомин и, сняв шапку, медленно перекрестился.

Все молча сделали то же.

– Нет больше дяди Федора, – сказал молодой мужик Константин.

– Нету… – ответил Григорий и, погладив свою длинную рыжую бороду, докончил: – Дослужил свой срок. А старуха-то, старуха… И-и! Голосом воет…

НА ХОДУ

Жара невыносимая. Точно огнем жжет, будто стоишь, охваченный со всех сторон пожаром и напрасно жадно ловишь живую струйку.

Произведение из сборника «Барбос и Жулька», (рассказы о собаках), серия «Школьная библиотека», 2005 г.В сборник вошли рассказы писателей XIX–XX вв. о собаках — верных друзьях человека: «Каштанка» А. Чехова, «Барбос и Жулька» А. Куприна, «Мой Марс» И. Шмелева, «Дружище Тобик» К. Паустовского, «Джек» Г. Скребицкого, «Алый» Ю. Коваля и др.

В том включены избранные произведения русских писателей-классиков — С. Т. Аксакова, Н. Г. Гарина-Михайловского, К. М. Станюковича, Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Четвертая книга из серии «Рождественские истории» познакомит вас с творениями русских писателей – Антоном Чеховым, Федором Сологубом и Николаем Гарином-Михайловским. Рождественскими мотивами богаты рассказы Чехова, в которых он в легкой форме пишет о детстве и о семье. Более тяжелые и философские темы в рассказах «накануне Рождества» затрагивают знаменитый русский символист Сологуб, а также писатель и по совместительству строитель железных дорог Гарин-Михайловский. «Рождественские истории» – серия из 7 книг, в которых вы прочитаете наиболее значительные произведения писателей разных народов, посвященные светлому празднику Рождества Христова.

Мифы и легенды народов мира — величайшее культурное наследие человечества, интерес к которому не угасает на протяжении многих столетий. И не только потому, что они сами по себе — шедевры человеческого гения, собранные и обобщенные многими поколениями великих поэтов, писателей, мыслителей. Знание этих легенд и мифов дает ключ к пониманию поэзии Гёте и Пушкина, драматургии Шекспира и Шиллера, живописи Рубенса и Тициана Брюллова и Боттичелли. Настоящее издание — это попытка дать возможность читателю в наиболее полном, литературном изложении ознакомиться с историей и культурой многочисленных племен и народов, населявших в древности все континенты нашей планеты. В данном томе представлены верования и легенды народов Восточной и Центральной Азии, чья мифология во все времена была окутана завесой тайны.

«Когда-то жил в одном городе молодой человек по имени Ко. Он был бедный и служил работником у своего соседа...».

«Многое изменилось на селе за эти восемьдесят лет, что прожила на свете бабушка Степанида. Все, кто был ей близок, кто знал ее радости, знал ее горе, – все уже в могиле…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том собрания сочинений вошли ранние произведения Грина – рассказы 1906–1910 годов.Вступительная статья В. Вихрова.http://ruslit.traumlibrary.net.

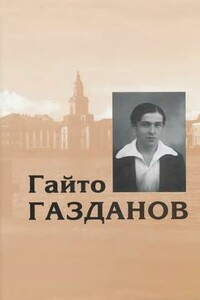

В первый том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика отечественной литературы, вошли три его романа, рассказы, литературно-критические статьи, рецензии и заметки, написанные в 1926–1930 гг. Том содержит впервые публикуемые материалы из архивов и эмигрантской периодики.http://ruslit.traumlibrary.net.

Произведения, составившие эту книгу, смело можно назвать забытой классикой вампирской литературы.Сборник открывает специально переведенная для нашего издания романтическая новелла «Таинственный незнакомец» — сочинение, которое глубоко повлияло на знаменитого «Дракулу» Брэма Стокера.«Упырь на Фурштатской улице», одно из центральных произведений русской вампирической литературы, до сих пор оставалось неизвестным как большинству современных читателей, так и исследователям жанра.«Мертвец-убийца» Г. Данилевского сочетает вампирическую историю с детективным расследованием.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.

«Май, яркое умытое утро. Солнце ищет молодую зелень травы, но она еще долго будет прятаться под надежным покровом развесистых, тенистых деревьев…».

«Что-то железное во всей коренастой фигуре Асимова. Дикая воля в татарских или монгольских с прорезами кверху глазах. Дик, нелюдим…».