Очарование темноты - [97]

А хирургу Молохов, так же силясь улыбнуться, заметил:

— Ежели вы меня, доктор, зарежете, то я на том свете буду молиться за вас, ибо такое зарезанье не могли учинить вы, ангельской души человек, а кто-то другой, вселившийся в вашу плоть.

Сказанное сочли результатом подготовительных к операции лекарств.

Агния Васильевна не покидала больницы. Ей давали успокаивающее. Она, бледная, горемычная, исхудавшая, не могла скрыть слез.

После операции отца силы вовсе оставили Агнию. Пришлось положить в больницу и ее. Три недели она провела там и осталась в ней, когда Василий Митрофанович был на ногах и в полном здравии.

Ему бы радоваться и благодарить судьбу за счастливый исход, а в нем проснулось ожесточение. Он был убежден, что его не отправили на тот свет только из-за боязни быть уличенными, что струхнул и доктор. Зачем ему каторга? Ведь на следствии выяснится все. Тогда придется сказать, за сколько и кто спасителя жизней заставил быть убийцей. Суду стало бы известно, в каких отношениях теперь находятся Акинфины и он. Как хотел Платон вовлечь его в акционерную кабалу, а он не захотел быть в ярме.

Теперь Василий Митрофанович, оживев, чувствуя себя независимым, изливал свою злобу и там, и на том, где не позволил бы себе и наипаскуднейший крохобор.

Приехав навестить выздоравливающую после нервного потрясения Агнию, он зашел в кабинет Овчарова и по-купечески, как в трактире, сказал:

— Сколько с меня? Попрошу счет!

— Не беспокойтесь, Василий Митрофанович, за вас избыточно уплатила фирма.

— А я не желаю, чтобы кто-то за меня платил, да еще избыточно. Я хочу по совести, из копья в копье, до полушки.

— Вот и заплатите по совести Платону Лукичу.

— Зачем же ему? Больница-то ваша. Верните ему, а я уплачу свое тоже избыточно. Пиши, великий казначей, я скажу, что почем… Начну с помещения. С палаты. Ценю как за номер в дорогой гостинице. Семь гривен за сутки — это красная цена. Прибавляю до рубля. Перемножь потом на прожитые сутки и впиши в счет. Последние сутки были неполные. Утром выбыл. За няньку… Сколько же ей поденщина? Четыре гривны. Клади восемь гривен. Ночью вставала. И опять множь восемь гривен на сутки.

Овчаров, стиснув зубы, молчал и слушал, а Молохов, распоясавшись, издевался:

— Теперь еда. Кормили жидким отваром с тощей курицы. Не знаю, во что и оценить эту жижину с манной кашкой…

— Цените в пятак, Василий Митрофанович!

— Зачем обижать? Можно и восемь копеек… Пусть все двадцать. Теперь самая главная плата за вырезание нароста. Будем считать так. Ежели выписной инженер получает триста целковых в месяц, значит, на день ему приходится десять рублей. Скостим праздники. Пусть будет двенадцать рублей. Шестнадцать пускай для круглоты. Выходит два рубля в час, а резал и зашивал он меня сорок пять минут. Сколько же? Не полтора же рубля, если без чаевых, за операцию… Мало ведь, господин Овчаров, получается… Он же еще подготавливался. Усыплял. Просыплял… Пожалуй, полные полдня провозился. Выходит…

— Не подсчитывайте, сделайте милость! — прикрикнул Овчаров. — Я тоже считать умею, если понадобится.

— Не понадобится.

— Как знать, Василий Митрофанович, все мы, ходя под богом, ходим под нашими легкими, печенками, селезенками. Почки и те, когда они исправны, так никто и не знает о них. А когда, к слову говоря, окажется в одной камень, а в другой три, когда человек на стену лезет, тогда все готов за вынутие этих камней отдать…

Молохов готов был сжечь глазами Овчарова.

— А что все-то?

Овчарову не хотелось говорить тех слов, которые он сказал:

— Смотря по достатку, смотря по недвижимости… С иного за большой камень можно и большую домну спросить, а за маленькие камни по малой медной печи за каждый! И отдаст!

— Понял! Теперь я окончательно уразумел! В тебе Никифорова душа.

— Какого Никифора?

— Тебе лучше не знать… А я… А я, будь во мне тысяча камней, ломаного шамотного кирпича не отдам за них. Окаменею, но ничего не отдам Никифору… Последний спрос — сколько денег за мою погибель отвалил Кассе Платон?

Овчаров, боясь за себя, поспешно вышел и хлопнул тяжелой дверью.

ЦИКЛ ВОСЬМОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Овчарову в этой главе придется повторить свое грубоватое выражение: «Все мы, ходя под богом, ходим под нашими легкими, печенками, селезенками…» Сердца он не упомянул, оно не в его строке.

Сердце Луки Фомича Акинфина не беспокоило его, редко давая знать о себе. Всегда бодрый, он не отказывал себе в удовольствиях плотно поесть, умеренно выпить и при случае заглянуть под модную шляпку. Окружающие называли Луку Фомича молодящимся франтом на склоне лет.

Таким он выглядел вчера, на открытии Кассой загородного ресторана «Веселый лужок». Молодой и красивый отец Никодим отслужил молебен на открытие нового, благоприятствующего отдыху заведения, благословил его перед провозглашением басовитым диаконом «Многая лета».

Пристольные девушки из местных и приезжих- были на молебне в длинных платьях, про которые тот же отец Никодим изрек: «Из всех самых коротких платьев самое короткое то, что самое длинное».

Парадокс был оценен сидящими за главным столом вместе с отцом Никодимом, запивавшим новейшие рекламные блюда свежим березовым соком, разбавленным смирновской водкой. Десерт запивался им клюквенным морсом, в который можно было подмешивать любые вина.

«Обо всем своем детстве говорить, недели, пожалуй, мало будет. А так, кое-что – пожалуйста. Вот, например, случай был…Мы задержались в школе, потому что заканчивали выпуск стенной газеты. Когда мы вышли, уже смеркалось. Было тепло. Падал крупный, пушистый снег. Видимо, поэтому Тоня и Лида дорогой танцевали танец снежинок. Мой младший брат, ожидавший меня, чтобы идти вместе, подсмеивался над ними…».

Собранные в этой книге сказания — лишь малая толика того, что сохранила народная память об истории Земли Уральской, и тем не менее, трудно представить себе более увлекательное чтение.Книга адресована всем, кто интересуется историей родного края, учащимся средних и старших классов, учителям и родителям; может быть использована для уроков краеведения общеобразовательной школы.

Валентин Петрович Катаев (1897—1986) – русский советский писатель, драматург, поэт. Признанный классик современной отечественной литературы. В его писательском багаже произведения самых различных жанров – от прекрасных и мудрых детских сказок до мемуаров и литературоведческих статей. Особенную популярность среди российских читателей завоевали произведения В. П. Катаева для детей. Написанная в годы войны повесть «Сын полка» получила Сталинскую премию. Многие его произведения были экранизированы и стали классикой отечественного киноискусства.

Книга писателя-сибиряка Льва Черепанова рассказывает об одном экспериментальном рейсе рыболовецкого экипажа от Находки до прибрежий Аляски.Роман привлекает жизненно правдивым материалом, остротой поставленных проблем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу известного грузинского писателя Арчила Сулакаури вошли цикл «Чугуретские рассказы» и роман «Белый конь». В рассказах автор повествует об одном из колоритнейших уголков Тбилиси, Чугурети, о людях этого уголка, о взаимосвязях традиционного и нового в их жизни.

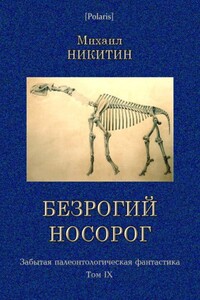

В повести сибирского писателя М. А. Никитина, написанной в 1931 г., рассказывается о том, как замечательное палеонтологическое открытие оказалось ненужным и невостребованным в обстановке «социалистического строительства». Но этим содержание повести не исчерпывается — в ней есть и мрачное «двойное дно». К книге приложены рецензии, раскрывающие идейную полемику вокруг повести, и другие материалы.

Сергей Федорович Буданцев (1896—1940) — известный русский советский писатель, творчество которого высоко оценивал М. Горький. Участник революционных событий и гражданской войны, Буданцев стал известен благодаря роману «Мятеж» (позднее названному «Командарм»), посвященному эсеровскому мятежу в Астрахани. Вслед за этим выходит роман «Саранча» — о выборе пути агрономом-энтомологом, поставленным перед необходимостью определить: с кем ты? Со стяжателями, грабящими народное добро, а значит — с врагами Советской власти, или с большевиком Эффендиевым, разоблачившим шайку скрытых врагов, свивших гнездо на пограничном хлопкоочистительном пункте.Произведения Буданцева написаны в реалистической манере, автор ярко живописует детали быта, крупным планом изображая события революции и гражданской войны, социалистического строительства.