Очарование темноты - [136]

— Какой же? — спросил Платон. — Я также теряюсь в догадках, думая об этом слишком преданном человеке. Расскажите, Веничек.

— Я не знаю, как это прозвучит в моей адаптации, но попробую…

Строганов пересел в другое кресло для отбивки рассказа от собственных слов и начал, как сказку:

— В некоем просвещенном королевстве при дворе славился один важный «персон» добродетелью. Он нежно любил своих детей и жену. Наслаждался музыкой и сам так играл на скрипке, что и глухие ко всему люди плакали, умиляясь до… дальше ехать некуда. Он очень хорошо относился к своим друзьям. Помогал в беде, заботился, был верен в дружбе. И всякий, кто встречал его, видел в нем святого человека, а на худой конец священника. А был он… Был он первым королевским палачом. Это было его профессией. И он отсекал головы, как хороший доктор вытаскивает зуб. И в повешении сказывался его благородный нрав. Он жидким мылом пропитывал веревку, чтобы казнимый не мучился. И так же до бритвенной остроты натачивал топор. Чтобы без боли отрубить голову. Вежливый, он говорил казнимому: «До свидания» — и, грустно улыбнувшись, успевал шепнуть:

«Пардон, но такова моя работа… До скорой встречи на небесах…» Таков был этот удивительный человек…

Платон Лукич, не сводя глаз и сохраняя добродушие на своем лице, очень любезно заметил Строганову:

— Удивительный человек и вы, Веничек. Вы обезглавливаете своих слушателей еще артистичнее, чем герой этой французской притчи…

— Это же бескровное, басенное отсечение, Тонни, при этом я не могу сказать, что Георгий Генрихович полностью соответствует рассказанному. И все же какая-то отдаленная схожесть с ним есть…

— И не только с ним, Веничек… А скажите, пожалуйста, что бы вы предпочли — повешение или бритву?

— Я бы предпочел Лондон.

— Благодарю вас, Венечка. Вы очень хорошо выполняете порученное Лией.

— Она, Тонни, давно уже не подметает мною пол. И если я мету в ее пользу, то делаю это по собственной воле. Вам нужно уехать, чтобы не говорить о бритвах. Хотя бы и шутя. Это плохой и опасный юмор, Тонни.

— А что делать, если я не вышел и не выйду из очарования собственной темноты?.. Родион очень инженерски коротко и философски точно сказал: если бы я не был очарован сам, то как бы я мог очаровывать других? Неужели вы, Веничек, думаете, что я не верил и не верю в свою мечту преобразовать мир и меня ослепляли только деньги?

— Нет, Тонни, деньги не были вашей самоцелью. Деньги для денег вам и вашему отцу были не очень нужны. Потому что нажитых миллионов хватило бы на многие поколения наследников Акинфиных. Но вы не могли пренебрегать ими. Вы властолюбивы, Тонни. А деньги — это власть. Вы честолюбивы, Тонни. А деньги — это слава. Деньги обеспечивают свободу действий, поступков, исполнение желаний и все то многое, что недоступно человеку без денег. Я не разделяю этих стремлений, отлично их понимая и не преклоняясь перед ними…

— И все же, Веничек, вы, превратив унаследованное от Молохова в акции, при всем вашем равнодушии к деньгам держите их при себе, а не раздаете их тем, об участи которых с детства вздыхает Агния.

— Прежде всего, Тонни, я ничего не унаследовал и живу на собственные трудовые деньги. Что ж касается Агнии, я думаю, она найдет применение своим акциям в полном соответствии велению ее души. Агния отдала старый платиновый клад потомкам убитых из-за этой проклятой платины…

— И они, деля платиновый клад, кончили поножовщиной и двумя смертями…

— Увы! Нужно было Агнии самой разделить платину, а не указывать через Кучерова место ее захоронения и не доводить этим до кровавого дележа. Я бы не вспоминал, Тонни, на вашем месте о кровавой платине. О ней у меня будет рассказ, и вы узнаете, как я отношусь к такому дележу. Людям нужно возвращать принадлежащее им в лучшем виде.

— В каком же? — спросил Платон.

— Книгами, например. Агуся говорила о создании издательства очень дешевых и очень полезных книг. Для этого не потребуется и половины акций.

— Она хочет их продать?

— Может быть, уже продала.

— Как продала? — крикнул Акинфин. — А как же домны? Как остальные печи?

— Тонни, она давно рассталась с ними.

— Решиться продать акции и ничего не сказать мне — это же… Это я не знаю, как называется…

— Тонни! Вы кричите на меня, как будто я причинил вам какое-то зло! Вы же сами сказали, что всякий может распорядиться своими акциями, как он пожелает…

— Вениамин Викторович! Это было сказано до войны… А сейчас другое дело. Сейчас акции в чужих руках могут, — он показал на шею, — удушить меня. Неужели она в самом деле продала?.. Я должен предупредить ее… Я упрошу ее хотя бы повременить… Не до зарезу же ей нужны книжки для бедных… Я сегодня же напишу ей! Нет, я лучше дам ей телеграмму. Письма все равно теперь читаются цензурой…

Таким не приходилось видеть Строганову хлопнувшего дверью Платона.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Телеграмма Платона Лукича была дважды напрасной. Агния Васильевна после отъезда Лучининых отправилась к двоюродной тетке Строганова в Москву, где она решила обосноваться, навсегда расставшись с Шальвой. А до этого Агния с большой надбавкой продала все свои акции по увещеванию очень благородного и понимающего все обстоятельства дела господина Гущина Хрисанфа Аггеевича, которого так хорошо аттестовали все Лучинины.

«Обо всем своем детстве говорить, недели, пожалуй, мало будет. А так, кое-что – пожалуйста. Вот, например, случай был…Мы задержались в школе, потому что заканчивали выпуск стенной газеты. Когда мы вышли, уже смеркалось. Было тепло. Падал крупный, пушистый снег. Видимо, поэтому Тоня и Лида дорогой танцевали танец снежинок. Мой младший брат, ожидавший меня, чтобы идти вместе, подсмеивался над ними…».

Собранные в этой книге сказания — лишь малая толика того, что сохранила народная память об истории Земли Уральской, и тем не менее, трудно представить себе более увлекательное чтение.Книга адресована всем, кто интересуется историей родного края, учащимся средних и старших классов, учителям и родителям; может быть использована для уроков краеведения общеобразовательной школы.

Валентин Петрович Катаев (1897—1986) – русский советский писатель, драматург, поэт. Признанный классик современной отечественной литературы. В его писательском багаже произведения самых различных жанров – от прекрасных и мудрых детских сказок до мемуаров и литературоведческих статей. Особенную популярность среди российских читателей завоевали произведения В. П. Катаева для детей. Написанная в годы войны повесть «Сын полка» получила Сталинскую премию. Многие его произведения были экранизированы и стали классикой отечественного киноискусства.

Книга писателя-сибиряка Льва Черепанова рассказывает об одном экспериментальном рейсе рыболовецкого экипажа от Находки до прибрежий Аляски.Роман привлекает жизненно правдивым материалом, остротой поставленных проблем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу известного грузинского писателя Арчила Сулакаури вошли цикл «Чугуретские рассказы» и роман «Белый конь». В рассказах автор повествует об одном из колоритнейших уголков Тбилиси, Чугурети, о людях этого уголка, о взаимосвязях традиционного и нового в их жизни.

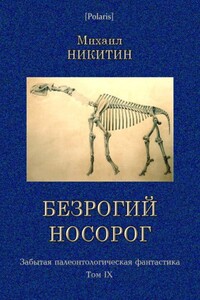

В повести сибирского писателя М. А. Никитина, написанной в 1931 г., рассказывается о том, как замечательное палеонтологическое открытие оказалось ненужным и невостребованным в обстановке «социалистического строительства». Но этим содержание повести не исчерпывается — в ней есть и мрачное «двойное дно». К книге приложены рецензии, раскрывающие идейную полемику вокруг повести, и другие материалы.

Сергей Федорович Буданцев (1896—1940) — известный русский советский писатель, творчество которого высоко оценивал М. Горький. Участник революционных событий и гражданской войны, Буданцев стал известен благодаря роману «Мятеж» (позднее названному «Командарм»), посвященному эсеровскому мятежу в Астрахани. Вслед за этим выходит роман «Саранча» — о выборе пути агрономом-энтомологом, поставленным перед необходимостью определить: с кем ты? Со стяжателями, грабящими народное добро, а значит — с врагами Советской власти, или с большевиком Эффендиевым, разоблачившим шайку скрытых врагов, свивших гнездо на пограничном хлопкоочистительном пункте.Произведения Буданцева написаны в реалистической манере, автор ярко живописует детали быта, крупным планом изображая события революции и гражданской войны, социалистического строительства.