Обаяние ума (Воспоминания современников об А Ф Кони) - [2]

- Фамилия?

- Кони.

- Чухна?

- Нет, русский.

- Врешь. Ну, да ладно. Там разберут. Звание? Чем занимаешься?

- Прокурор Санкт-Петербургского окружного суда.

Немая сцена... "Еффехт", как говорит один из персонажей Островского. Злополучного пристава чуть на месте тут же не хватил "кондрашка". Он умолял не губить жену, детишек... Словом, дальше все разыгралось почти так, как в чеховском рассказе о чиновнике, чихнувшем на лысину своего начальника. Кони успокоил полицейских, заявив, что был рад на деле познакомиться с обстановкой и ведением дела в учреждениях, подведомственных министерству внутренних дел.

- Хотелось бы только побольше свежего воздуха и...

вежливости, - добавил он, насмешливо улыбаясь.

Рассказ этот, насколько я знаю, нигде не был напечатан, но я уверен, что Анатолий Федорович не преминул при случае подцепить этим происшествием представителей ненавистного ему полицейского ведомства.

Кони учил отличать сознательное преступление закона от невольного нарушения, "преступление от несчастья, навет от правдивого свидетельского показания", иными словами - гнусный тайный донос от бесспорно установленного факта совершения преступления, требовал уважения к человеческому достоинству "объекта правосудия". [...]

Как-то раз, уже в последние годы жизни, в своей квартире на Надеждинской (ныне улица Маяковского), Анатолий Федорович познакомил меня с некоторыми материалами своего архива. Он показывал фотографии преступников и их жертв, но живые образы вставали не со снимков, а из его описаний и рассказов.

...Вот два снимка. Заросший бородач и худощавый бритый человек. Разные лица, не правда ли? Но Кони закрывает физиономии картоном с прорезом для глаз и верхней части лица, и вы убеждаетесь, что перед вами один и тот же человек.

Поведал он мне тогда и о своих судебных ошибках. Одна из них оставила в его жизни особенно тягостный след. Дело было так.

Анатолий Федорович заметил, что во время его обвинительной речи подсудимый все время улыбался. Возмущенный Кони обратился непосредственно к присяжным, утверждая, что преступник, очевидно, потерял всякую совесть. "Он смеется над судом, над вами, господа присяжные заседатели, надо мной, над самим правосудием!"

Прием прямого обращения к присяжным имел успех: к обвиняемому применили строгую меру наказания. Но он и тут смеялся!

- Анатолий Федорович! - воскликнул в кулуарах суда один из его коллег. - Как вы могли так жестоко поступить?

Ведь подсудимый и не думал смеяться: он плакал!

Тяжело переживал эту свою ошибку Анатолий Федорович, судья-гуманист и тонкий психолог, подвергавший личность преступника тщательному анализу, глубоко выясняя причины, приведшие к совершению того или иного противозаконного поступка. [...]

Кони - жизнелюб и человеколюб, и недаром один из его лучших литературных портретов посвящен "другу несчастных", знаменитому доктору Ф. П. Гаазу, главному врачу московских тюрем, всю свою жизнь отдавшему облегчению тяжелой доли каторжан, отправляемых по этапу в сибирские рудники. Гааз требовал справедливости без жестокости, деятельного сострадания к несчастью и призрения больных, а ведь в царских тюрьмах томились старики, женщины, дети.

Гааз, рассказывал Кони, создал мастерские для арестантов, школы для их детей. Быть может (думается, что это было именно так), портрет Гааза удался Кони потому, что этот "друг несчастных" был чем-то внутренне близок самому автору - юристу, ученому, писателю.

2

Обаяние ума - вот в чем заключалась сила Кони. В его пристально-остром взгляде всегда светилась живая мысль, и вы совершенно забывали о его некрасивом, резко характерном лице. Он походил на старого шкипера, не хватало только трубки. Повредив ногу, он передвигался сначала при помощи одной, а затем двух палок, пока, наконец, под старость ему не пришлось пользоваться костылями. Но чувство юмора никогда не покидало его. Узнав, что одна его нога навсегда останется короче другой, он философски заметил: "Ну что ж, значит, я теперь со всеми буду на короткой ноге".

Я никогда не видел Анатолия Федоровича в парадной форме (да и была ли она у него?), ни "при орденах"

Ненавидел он чинопочитание. Однажды лечился он на одном из немецких курортов. Владельцы отелей наперебой информировали приезжих об остановившихся у них знатных иностранцах.

- Как прикажете вас записать? - обратился один из них к Кони. Сиятельство? Превосходительство? Нет? Тогда, может быть, тайный или надворный советник?

Кто же?

- Землевладелец. Имение "Ваганьково", - ответил Анатолий Федорович, вспомнив о принадлежавшем ему участке на Ваганьковском кладбище

Охотно рассказывал он и о забавных случаях, связанных с его физическими недостатками. Повстречавшись с Кони после перенесенной им тяжелой болезни, одна его знакомая сочувственно воскликнула:

- Как вы плохо выглядите, Анатолий Федорович! На вас просто лица нет!

- Сударыня, - спокойно ответил Кони, - на мне от рождения лица нет.

Появляясь в обществе в неизменном черном сюртуке, Анатолий Федорович считал возможным в течение долгих лет носить потрепанное старомодное пальтишко, испытавшее на себе все невзгоды "оскорбительного", по выражению Гончарова, петербургского климата. Вот и позвонил он однажды в этом наряде у подъезда особняка одного из своих коллег по Государственному совету, чтобы вручить свою визитную карточку. Старый швейцар с медалями, презрительно оглядев прохожего сквозь едва приоткрытую дверь, сурово пробурчал:

Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

Вопреки сложившимся представлениям, гласность и свободная полемика в отечественной истории последних двух столетий встречаются чаще, чем публичная немота, репрессии или пропаганда. Более того, гласность и публичность не раз становились триггерами серьезных реформ сверху. В то же время оптимистические ожидания от расширения сферы открытой общественной дискуссии чаще всего не оправдывались. Справедлив ли в таком случае вывод, что ставка на гласность в России обречена на поражение? Задача авторов книги – с опорой на теорию публичной сферы и публичности (Хабермас, Арендт, Фрейзер, Хархордин, Юрчак и др.) показать, как часто и по-разному в течение 200 лет в России сочетались гласность, глухота к политической речи и репрессии.

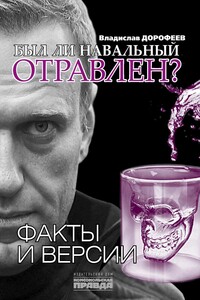

В рамках журналистского расследования разбираемся, что произошло с Алексеем Навальным в Сибири 20–22 августа 2020 года. Потому что там началась его 18-дневная кома, там ответы на все вопросы. В книге по часам расписана хроника спасения пациента А. А. Навального в омской больнице. Назван настоящий диагноз. Приведена формула вещества, найденного на теле пациента. Проанализирован политический диагноз отравления. Представлены свидетельства лечащих врачей о том, что к концу вторых суток лечения Навальный подавал признаки выхода из комы, но ему не дали прийти в сознание в России, вывезли в Германию, где его продержали еще больше двух недель в состоянии искусственной комы.

К сожалению не всем членам декабристоведческого сообщества удается достойно переходить из административного рабства в царство научной свободы. Вступая в полемику, люди подобные О.В. Эдельман ведут себя, как римские рабы в дни сатурналий (праздник, во время которого рабам было «все дозволено»). Подменяя критику идей площадной бранью, научные холопы отождествляют борьбу «по гамбургскому счету» с боями без правил.