О сущности истины - [2]

Будь это вещь или предложение, истинно то, что правильно, истинное — это согласующееся. Быть истинным и истина означают здесь согласованность, а именно согласованность двоякого рода: с одной стороны, совпадение вещи с тем, что о ней мыслилось раньше, и с другой стороны, совпадение мыслимого в высказывании с вещью. Этот двойственный характер согласования отражает традиционное определение сущности истины: veritas est adaequatio rei et intellectus. Это может означать: Истина есть приравнение вещи к познанию. Но это может также говорить следующее: Истина есть приравнение познания к вещи. Действительно, приведенное определение сущности обычно дают в формуле: veritas est adaequatio intellectus ad rem.

Однако, так понимаемая истина, истина предложения, возможна только на основе истины вещей: adaequatio rei ad intellectum. Оба понятия сущности veritas всегда подразумевают ориентацию по… и мыслят вместе с тем истину как правильность. Однако речь идет не о простом переходе одного в другое. Более того, intellectus и res — в каждом отдельном случае имеется в виду различное. Чтобы убедиться в этом, мы должны свести привычную формулу, принятую для определения понятия истины к ее ближайшему (средневековому) источнику. "Veritas als adaequatio rei ad intellectum" — заключает в себе не трансцендентную идею Канта, согласно которой "предметы считаются с нашим познанием", — эта идея возникла уже позднее и стала возможной лишь благодаря признанию субъективности человеческого существа, — а теологическую веру христианства в то, что вещи, если они существуют в том виде, каковы они суть, существуют только постольку, поскольку они, будучи когда-то созданы, как таковые (ens creatum), соответствуют предначертанной в intellectus divinus, т. е. в духе божием, idea, и поэтому отвечают требованиям идеи (правильны) и в этом смысле являются "истинными". Ens creatum есть также intellectus humanus, который как данная богом человеку способность является достойным его idea. Но рассудок удовлетворяет требованиям идеи только благодаря тому, что он в своих предложениях осуществляет приравнивание мысли к вещи, которая, в свою очередь, сообразуется с idea. Возможность истины человеческого познания, если все сущее является "сотворенным", основывается на том, что вещь и предложение равным образом отвечают требованиям идеи и поэтому соотносятся друг с другом в единстве божественного созидания. Veritas как adaequatio rei [creandae] ad intellectum [divinum] дает свободу для veritas как adaequatio intellectus [humani] ad rem [creatam]. Veritas в сущности всегда подразумевает convenientia, соглашение сущего — как сотворенного — с творцом, "согласие" на основе согласованности божественного порядка.

Но этот порядок, если выбросить из него идею сотворения мира, можно представить себе, наконец, в общей и неопределенной форме так же, как мировой порядок.

Вместо теологического представления о творческом акте предполагается планомерность всех предметов через мировой разум, который сам устанавливает себе законы, а поэтому и претендует на непосредственную доступность своих свершении (на то, что считают "логическим"). То, что истинность предложения состоит в правильности высказывания, больше не требует никакого особого обоснования. Даже и в том случае, когда делают напрасные попытки объяснить происхождение правильности, ее ставят условием как сущность истины. Подобным образом предметная истина означает совпадение наличной вещи с "разумным" понятием ее сущности. Создается видимость, что это определение сущности истины как будто бы остается независимым от толкования сущности бытия всего сущего, которое включает в себя соответствующее толкование сущности человека как носителя и исполнителя. Так формула сущности истины (veritas est adaequ-atio intellectus et rei) приобретает свою ясную для всех обычную значимость.

Во власти простоты данного понятия истины едва обращают внимание на эту простоту как нечто само собою разумеющееся в его существе: также воспринимают как нечто само собою разумеющееся и то, что истина имеет свою противоположность и что имеется также неистина. Неистинность предложения (неправильность) есть несогласованность высказывания с вещью. Неистинность вещи (неподлинность) означает несовпадение сущего со своей сущностью. Неистинность можно каждый раз понимать как несовпадение.

Последнее выпадает из сущности истины. Поэтому там где имеет значение восприятие чистой сущности истины, неистинность, как противоположность истины, может быть устранена. Но требуется ли вообще особое освещение сущности истины? Не достаточно ли представлена чистая сущность истины в том общезначимом понятии, которое не обременено никакой теорией и защищено своей простотой. Если мы к тому же примем такое сведение истинности предложения к истинности вещей за то, что оно показывало вначале, за теологическое объяснение, и если мы получим в чистом виде философское определение, оградив его от вмешательства теологии, и ограничим понятие истины истинностью предложения, то мы встретимся также, если не с древнейшей, то с древней традицией мышления, согласно которой истина есть согласованность высказывания с вещью. Что остается теперь еще неясным, если предположить, что мы знаем, что означает согласованность высказывания с вещью? Знаем ли мы это?

Фундаментальный труд Хайдеггера является одним из важнейших в истории философии. Переведен на многие языки мира и «оброс» тысячами интерпретаций. Впервые был опубликован в 1927 году в «Ежегоднике по философии и феноменологическим исследованиям», посвящен Гуссерлю. Возобновляя исконное философское вопрошание о бытии, о смысле бытия, Хайдеггер совершает революцию в понимании онтологической проблематики, вскрывая традиционные предрассудки и обнаруживая глубинную связь времени и бытия. Согласно Хайдеггеру, бытие само есть время и лишь в горизонте времени становится понятным.

Альбер Камю – французский философ и писатель, близкий к экзистенциализму, получил нарицательное имя «Совесть Запада», лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года. Высшим воплощением бытия человека он считал борьбу с насилием и несправедливостью, в основе которой лежит понятие о высшем нравственном законе или совести человека. Мартин Хайдеггер – самый известный немецкий философ XX века, который исследовал, в том числе, проблему личности в современном мире, истоки заброшенности человека, одиночества, тревоги, заботы, страха, свободы и т. д.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Человеческий ум не только вечная кузница идолов, но и вечная кузница страхов» – говорил Жан Кальвин. В глубине нашего страха – страх фундаментальный, ужасное Ничто по Хайдеггеру. Чем шире пустота вокруг нас, тем больше вызываемый ею ужас, и нужно немалое усилие, чтобы понять природу этого ужаса. В книге, которая предлагается вашему вниманию, дается исторический очерк страхов, приведенный Ж. Делюмо, и философское осмысление этой темы Ж. Батаем, М. Хайдеггером, а также С. Кьеркегором.

Мартин Хайдеггер (1889 – 1976) – немецкий философ, один из создателей и лидеров экзистенциальной философии. Своими работами М. Хайдеггер оказал большое влияние на развитие современной философии, психоанализа и других течений глубинной психологии, всего гуманитарного знания. В книге, посвященной творчеству Ф. Ницше, Хайдеггер ведёт полемику с ним по вопросам бытия и его смысла, проблемам личности в современном мире, истокам заброшенности человека, одиночества, тревоги и страха. Это настоящий философский поединок, в котором Хайдеггер, используя большие фрагменты из произведений Ницше, предоставляет своему противнику право наносить удары, а потом отражает их, доказывая, что темная бездна пустоты не может быть основой бытия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.

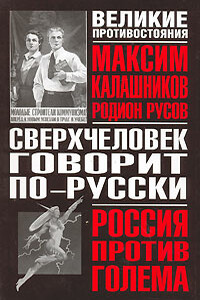

Продолжается ли эволюция вида "человек разумный"? Придется ли нам жить в мире, где будет не один вид разумных существ, как сейчас, а несколько? И кто станет править Землей в ближайшем будущем? Злая разумная бестия, воплотившая в себе мечты нацистов и евгеников, или же Сверхчеловек добрый, созданный в русской традиции? Авторы книги смело исследуют эти непростые вопросы. И делают сенсационный вывод: сверхчеловек - дело ближайшего будущего.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.