О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери - [3]

Иногда возвращалась к тетрадям и в течение дня. Ночами работала над ними только в молодости.

Работе умела подчинять любые обстоятельства, настаиваю: любые.

Талант трудоспособности и внутренней организованности был у нее равен поэтическому дару.

Закрыв тетрадь, открывала дверь своей комнаты — всем заботам и тяготам дня.

ЕЕ СЕМЬЯ

Марина Ивановна Цветаева родилась в семье, являвшей собой некий союз одиночеств. Отец, Иван Владимирович Цветаев, великий и бескорыстный труженик и просветитель, создатель первого в дореволюционной России Государственного музея изобразительных искусств, ставшего ныне культурным центром мирового значения, рано потерял горячо любимую и прелестную жену — Варвару Дмитриевну Иловайскую, которая умерла, подарив мужу сына. Вторым браком Иван Владимирович женился на юной Марии Александровне Мейн, долженствовавшей заменить мать его старшей дочери Валерии и маленькому Андрею, — женился, не угасив любви к умершей, привлеченный и внешним с ней сходством Марии Александровны, и ее душевными качествами — благородством, самоотверженностью, серьезностью не по летам.

Однако Мария Александровна оказалась слишком собой, чтобы служить заменой, сходство же черт (высокий лоб, карие глаза, темные волнистые волосы, нос с горбинкой, красивый изгиб губ) лишь подчеркивало разницу в характерах: вторая жена не обладала ни грацией, ни мягким обаянием первой; эти женственные качества не так-то часто сосуществуют с мужской силой личности и твердостью характера, отличавшими Марию Александровну. К тому же сама она росла без матери; воспитавшая ее гувернантка-швейцарка, женщина большого сердца, но неумная, сумела внушить ей лишь «строгие правила» без оттенков и полутонов. Все остальное Мария Александровна внушила себе сама.

Замуж за Ивана Владимировича она вышла, любя другого, брак с которым был невозможен, вышла, чтобы, поставив крест на невозможном, обрести цель и смысл жизни в повседневном, будничном служении человеку, которого она безмерно уважала, и двум его осиротевшим детям.

В доме, бывшем приданым Варвары Дмитриевны и еще не остывшем от ее присутствия, молодая хозяйка завела свои собственные порядки, рожденные не опытом, которого у нее не было, а одной лишь внутренней убежденностью в их необходимости, порядки, пришедшиеся не по нраву ни челяди, ни родственникам первой жены, ни, главное, девятилетней падчерице.

Валерия невзлюбила Марию Александровну с детских лет и навсегда, и если впоследствии разумом что-то и поняла в ней, то сердцем ничего не приняла и не простила: главным же образом — чужеродности самой природы ее собственной своей природе, самой ее человеческой сущности — собственной своей; этого необычайного сплава мятежности и самодисциплины, одержимости и сдержанности, деспотизма и вольнолюбивости, этой безмерной требовательности к себе и к другим и столь несхожего с атмосферой дружелюбной праздничности, царившей в семье при Варваре Дмитриевне, духа аскетизма, насаждавшегося мачехой. Всего этого было через край, все это било через край, не умещаясь в общепринятых тогда рамках. Может быть, не приняла Валерия и сумрачной неженской мощи таланта Марии Александровны, выдающейся пианистки, пришедшего на смену легкому, соловьиному, певческому дару Варвары Дмитриевны.

Так или иначе, несовместимость их характеров привела к тому, что Валерию по решению семейного совета, возглавлявшегося ее дедом, историком Иловайским, поместили в Екатерининский институт «для благородных девиц», среди которых она обрела многочисленных наперсниц; Андрей же воспитывался дома; он с Марией Александровной ладил, хотя настоящей душевной близости между ними так и не возникло: он в этой близости не нуждался, Мария Александровна на ней не настаивала.

Любимый в семье, красивый, одаренный, в меру общительный, Андрей, вместе с тем, рос (и вырос) замкнутым и обособленным — на всю жизнь, так до конца не открывшись ни людям, ни самой жизни и не проявив себя в ней в полную меру своих способностей.

Из двух дочерей от второго брака Ивана Владимировича наиболее для родителей легкой оказалась (или показалась) младшая, Анастасия; в детстве она была проще, податливее, ласковее Марины и младшестью своей и незащищенностью была ближе матери, отдыхавшей с ней душою: Асю можно было просто любить. В старшей же, Марине, Мария Александровна слишком рано распознала себя, свое: свой романтизм, свою скрытую страстность, свои недостатки — спутники таланта, свои вершины и бездны — плюс собственные Маринины! — и старалась укрощать и выравнивать их. Конечно же, и это было материнской любовью, и, может быть, в превосходной степени, но в то же время это была борьба с самой собой, уже состоявшейся, в ребенке, еще не определившемся, борьба с будущим — столь безнадежная! — во имя самого будущего… Борясь с Мариной, мать боролась за нее, — втайне гордясь тем, что не может одержать победу!

Причин тому, что дочери Марии Александровны не дружили в детстве, а сблизились сравнительно поздно, уже подростками, было несколько: они заключались и в детской ревности Марины к Асе (которой материнская нежность и снисходительность доставались так легко!), и в Марининой тяге к обществу старших, с которыми она могла померяться умом, и к обществу взрослых, у которых она могла им обогатиться, и в ее стремлении к главенству — над равными, если не над сильнейшими, но отнюдь не над более слабыми, и в том, наконец, что ей, ребенку раннего и самобытного развития, попросту была неинтересна младенческая Асина несамостоятельность. Лишь перегнав самое себя во внутреннем росте, перемахнув через двухгодичную разницу в возрасте (равноценно взрослому двадцатилетию!) — стала Ася Марининым другом отроческих и юных лет. Ранняя смерть матери еще более объединила их, осиротевших.

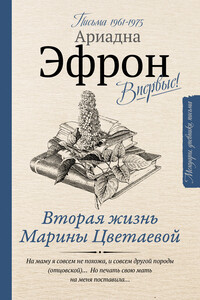

Трехтомник наиболее полно представляет эпистолярное и литературное наследие Ариадны Сергеевны Эфрон: письма, воспоминания, прозу, устные рассказы, стихотворения и стихотворные переводы. Издание иллюстрировано фотографиями и авторскими работами.

Трехтомник наиболее полно представляет эпистолярное и литературное наследие Ариадны Сергеевны Эфрон: письма, воспоминания, прозу, устные рассказы, стихотворения и стихотворные переводы. Издание иллюстрировано фотографиями и авторскими работами.

Дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, Ариадна, талантливая художница, литератор, оставила удивительные воспоминания о своей матери - родном человеке, великой поэтессе, просто женщине со всеми ее слабостями, пристрастиями, талантом... У них были непростые отношения, трагические судьбы. Пройдя через круги ада эмиграции, нужды, ссылок, лагерей, Ариадна Эфрон успела выполнить свой долг - записать то, что помнит о матери, "высказать умолчанное". Эти свидетельства, незамутненные вымыслом, спустя долгие десятилетия открывают нам подлинную Цветаеву.

Трехтомник наиболее полно представляет эпистолярное и литературное наследие Ариадны Сергеевны Эфрон: письма, воспоминания, прозу, устные рассказы, стихотворения и стихотворные переводы. Издание иллюстрировано фотографиями и авторскими работами.

Марину Цветаеву, вернувшуюся на родину после семнадцати лет эмиграции, в СССР не встретили с распростертыми объятиями. Скорее наоборот. Мешали жить, дышать, не давали печататься. И все-таки она стала одним из самых читаемых и любимых поэтов России. Этот феномен объясняется не только ее талантом. Ариадна Эфрон, дочь поэта, сделала целью своей жизни возвращение творчества матери на родину. Она подарила Марине Цветаевой вторую жизнь — яркую и триумфальную. Ценой каких усилий это стало возможно, читатель узнает из писем Ариадны Сергеевны Эфрон (1912–1975), адресованных Анне Александровне Саакянц (1932–2002), редактору первых цветаевских изданий, а впоследствии ведущему исследователю жизни и творчества поэта. В этой книге повествуется о М. Цветаевой, ее окружении, ее стихах и прозе и, конечно, о времени — событиях литературных и бытовых, отраженных в зарисовках жизни большой страны в непростое, переломное время. Книга содержит ненормативную лексику.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.