О крещении - [5]

Другие же слишком настойчиво уверяют, что апостолы приняли подобие крещения тогда, когда их, укрывшихся в челноке, заливали волны. Да и сам Петр глубоко погрузился, переходя море [34]. Я же думаю, что одно дело быть обрызганным или застигнутым необузданностью моря, а совсем другое — креститься согласно правилам религиозного учения (disciplina religionis). Впрочем, этот челн представлял собой образ Церкви. "В море" означает "в миру", «волны» — непрестанные преследования и искушения. Господь, благодаря долготерпению, как бы дремлет, пока, наконец, пробужденный молитвами святых, Он не уймет крайние невзгоды века сего и не возвратит Своим покой. Но пусть апостолы были крещены каким-либо образом или остались некрещеными. В любом случае речение Господа о едином крещении (касающееся Петра) относится исключительно к нам. Судить же о спасении апостолов было бы достаточно самонадеянно, потому что для них заменой крещения может быть преимущество первого избрания и затем неразлучной близости. Ведь они, как я полагаю, следовали за Тем, Кто обещал спасение всякому верующему. Вера твоя, — говорил Он, — спасла тебя (Матф. 9,22) и отпускаются тебе грехи (Марк. 10,52), — именно, верующему, а не крещеному. Если бы этой веры не было у апостолов, то я не знаю, по чьей вере, один, пробужденный словом Господа, покинул место сбора пошлин, другой оставил отца, корабль и ремесло, которым поддерживал существование, третий пренебрег погребением отца и высочайшее предписание Господа — кто предпочтет Мне отца и мать, не достоин Меня (ср. Матф. 10,37), — выполнил раньше, чем услышал.

13. Когда вступил в силу закон об обязательности крещения

13.

И здесь эти нечестивцы подстрекают к вопросам, а именно: "Крещение, — говорят они, — не нужно тем, кому достаточно веры. Ведь и Авраам был угоден Богу никак не таинством воды, но веры" [35]. [Верно]. Но более позднее во всем имеет силу заключения, а последующее главенствует над предшествующим. Конечно, спасение через чистую веру существовало прежде Страстей и Воскресения Господа. Но как только вера возросла, обратившись на Его Рождество, Страсти и Воскресение, то и таинство получило расширение — печать крещения, своего рода одежду веры, которая до того была нагой, а теперь уже не может существовать без исполнения закона. Ибо закон крещения был дан и форма его была предписана. Идите, — говорит Христос, — учите язычников, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа (Матф. 28,19). С этим законом согласуется следующее определение: Если кто не был возрожден от воды и Духа, не войдет в Царство Небесное (Иоан. 3,5); оно связывает веру с необходимостью крещения. Таким образом, с тех пор все верующие стали креститься. Тогда и Павел, как только уверовал, был крещен. Вот это и предписал ему Господь при наказании ослеплением: Восстань и иди в Дамаск, там тебе будет явлено, что тебе нужно будет сделать (ср. Деян. 9,6), — то есть креститься. Только этого одного ему не хватало. Всему остальному он уже научился и верил, что Назареянин есть Господь, Сын Божий.

14. Крестил ли ап. Павел

14.

Но они опять за свое, теперь уже о самом апостоле, что, мол, он сказал: Ведь Христос послал меня не крестить (1 Кор. 1, 17), — как будто таким доводом упраздняется крещение! Почему же он окрестил Гая, Криспа и дом Стефана? Впрочем, хотя Христос и послал его не крестить, но другим апостолам он предписал крестить. Однако и первое написано в послании к Коринфянам сообразно обстоятельствам того времени. Ибо среди них распространялись расколы и разногласия, и одни считали себя сторонниками Павла, другие — Аполлоса. Поэтому миротворец-апостол, дабы не казалось, что [дары благодати] он предписывает себе, говорит, что он послан не крестить, а проповедовать. И вначале была проповедь. Я же полагаю, что позволительно и крестить тому, кому позволительно проповедовать.

15. Крещение единственно и однократно

15.

Не знаю, возбуждаются ли еще какие-нибудь сомнения относительно крещения. Пожалуй, я рассмотрю опущенное мною выше, чтобы не показалось, что я ухожу от напрашивающихся мыслей. Крещение для нас вообще одно-единственное — это ясно как из Евангелия Господа, так и из посланий апостола: Ибо, — говорит он, — един Бог, и одно крещение, и одна Церковь на небесах (ср. Эфес. 4, 5). Но пусть бы кто-нибудь как следует разобрал, каких правил нужно придерживаться относительно еретиков. Ведь сказанное выше [о едином крещении] сказано для нас. У еретиков же нет ничего общего с нашим учением. Они нам чужие; об этом достаточно свидетельствует то, что они лишены общения. Я не обязан относить к ним то же, что предписано мне. Ибо у нас и у них не один и тот же Бог, и не один Христос, то есть не тот же самый. И не одно крещение, — потому что не то же самое. Если оно у них не по установленному обряду, то его все равно что нет. А то, чего нет, не считается. Значит, они не могут принимать крещение, потому что не имеют его. Но об этом гораздо полнее мы уже сказали на греческом языке. Итак, единожды мы входим в купель, единожды омываются грехи, ибо не следует их повторять. Впрочем, Израиль Иудейский омывается ежедневно, ибо ежедневно оскверняется. Чтобы и среди нас не совершалось то же, определено однократное крещение. Блаженна вода, омывшая единожды; она не служит предметом забавы для грешников и, не будучи заражена нечистотою, не оскверняет вновь тех, которых омыла.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

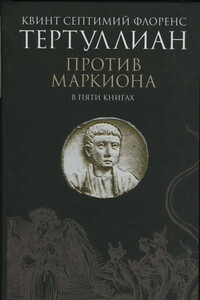

В своих произведениях первый латинский христианский автор Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (150/170-220/240) сражается с язычниками, еретиками и человеческим несовершенством. В предлагаемом читателям трактате он обрушивается на гностика Маркиона, увидевшего принципиальное различие между Ветхим и Новым Заветами и разработавшего учение о суровом Боге первого и добром Боге второго. Сочинение «Против Маркиона» — это и опровержение гностического дуализма, и теодицея Творца, и доказательство органической связи между Ветхим и Новым Заветами, и истолкование огромного количества библейских текстов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.