О чувстве, заключенном в вещах, и о магии - [8]

«Рассудив затем, что одинаково жестоко убивать и растения, также одаренные чувством, и что тогда пришлось бы им умирать с голоду, они уразумели, что низшие твари созданы для высших, и поэтому теперь употребляют всякую пищу» [Кампанелла 1954: 90].

На наш взгляд, основополагающее для понимания посыла трактата представление о мироздании как живом, а не «бездушном» и мёртвом теле более отвечает именно переводу «чувство», поэтому был избран вариант «О чувстве, [заключённом, живущем] в вещах, и о магии», где причастный оборот подчеркивает второе возможное значение латинского генитива. Допустим даже верный по смыслу вариант без родительных падежей: «О том, что вещи чувствуют [способны чувствовать, ощущать], и о магии».

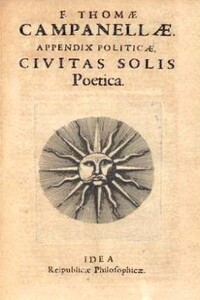

Особого внимания заслуживает титульный лист первого, франкфуртского издания трактата Кампанеллы, который мы приводим. Гравюру на нём с изображением Солнца вверху, колокола, на котором помещена звезда с семью лучами, внизу, и двух пальм по бокам, исследователи интерпретировали по-разному [Lerner 2000].

Одно, не утратившее значения, лежащее на поверхности толкование этой гравюры, принадлежит Антонио Бруерсу (1887–1954), публицисту и философу католического толка, в послевоенное время известному своими музыковедческими трудами. Опубликовавший в 1925 г. первое критическое издание трактата на итальянском языке, Бруерс обратил внимание на то, что колокол внизу – вероятная аллюзия на фамилию Кампанеллы (по-итальянски Campanella значит «колокольчик), а Солнце – на его знаменитый «Город Солнца», причём семь лучей звезды на колоколе отсылают к семи кругам мифического города [Кампанелла 1954: 34][10]. Что касается виноградных лоз, увивающих пальмы, то Бруерс ограничивается отсылкой к евхаристической их символике («хлеб и вино»), учитывая явный католицизм Кампанеллы и столь важную для него полемику с атеизмом.

Британский историк искусства и специалист по наследию французского художника Николя Пуссена (1594–1665), Энтони Блант (1907–1983) пытался соотносить эту гравюру с эскизами к картине Пуссена «Рождение Вакха» (1657), на которой изображено готовое выглянуть из-за грота водных богинь Наяд солнце. Деревья на гроте Наяд, по Бланту, отсылают к пальмам на гравюре как символы земного мира, одушевляемого Солнцем как мировой душой. Вольная параллель Бланта, интерпретирующего гравюру франкфуртского издания с помощью эстетики позднего Пуссена, фактически лишённая оснований (нет доказательств того, что Пуссен вдохновлялся книгой 1620 г.), вызвала массу нареканий.

Мишель-Пьер Лернер вспоминает, что в главе 14-й III-й книги трактата растения наделяются чувством и «взаимным притяжением»: «на пальмах разнополые соцветия друг к другу склоняются и целуются». Образ влекущихся друг к другу разнополых пальм, встречающийся ещё в «Истории растений» Теофраста и «Естественной истории» Плиния, ставший вставным сюжетом в эллинистическом романе «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия, играл большую роль в европейской космологии и философии. Лернер вспоминает, что его можно найти, среди прочего, в одном из писем псевдо-Феофилакта Симокатты, помещённых в латинском издании его работ 1509 г., переведённых Николаем Коперником с греческого, и в любовной поэме «Эридан» главы Неаполитанской академии, гуманиста Джованни Понтано (1429–1503), а также в «Тайнописи» Пьерио Валериано (14771558) и «Разгадывании растений» Джаммбатисты делла Порты (1535–1615), не раз упоминаемого Кампанеллой. Сюжет для символической картины, художник и гравёр которой, насколько нам известно, до сих пор не установлен, задумывалась именно Тобиасом Адами, который:

«Изображая две пальмы, взаимно переплетающие свои ветви под светом лучистого Солнца, вселенского источника тепла и жизни, отсылал к традиционному символу любви и плодородия, идеально созвучному развитой в трактате философии, наделяющей все вещи чувством» [Lerner 2000: 110].

Пытаясь понять смысл, вложенный в образ обвитых виноградными лозами пальм, Лернер, не отвергая старую точку зрения Бруерса, обращается к берущей начало ещё в античности собственно земледельческой и винодельческой практике совместной посадки виноградников и деревьев, особенно вязов, служащих лозам для закрепления. Сравним слова самого Кампанеллы из той же главы трактата:

«Диву даёшься, как искусно гнут друг к другу растения ветви и отросточки, с помощью которых с другом самым закадычным они связаны взаимной подпоркой. Плющ к дубу крепится прямо гвоздями, вонзается ему в кору, да и к другим остовам покрепче».

К этому же символу «дружбы» лозы и дерева восходит и логотип знаменитого издательского дома Эльзевиров (1617–1712, и с 1880 г. по настоящее время), созданный Исааком Эльзевиром (1596–1651) как раз в 1620 г., когда во Франкфурте был опубликован впервые трактат Кампанеллы.

При подготовке перевода итоговое парижское издание сверялось с франкфуртским и с итальянским текстом [Campanella 2007]. На русском языке ранее были доступны лишь отрывки из главы 4-й I-й книги и из глав 2-й и 11-й IV-й книги трактата в переводе А. М. Водена, касающиеся sensus’a как гносеологической категории. Они помещены в первом томе «Книги для чтения по истории философии» (1924), составленной А. М. Дебориным.

Политическая философия Кампанеллы в его Городе Солнца (La citta del Sole, 1602) содержит проповедь коммунистического, контролируемого с помощью принципов евгеники, общества, которым правят король-жрец и три государственных министра. Эта утопическая картина отражает мечту Кампанеллы об обращении всего человечества в католицизм и установлении мирового государства авторитарного типа под эгидой папской власти («монархия Мессии»).Что-то среднее между концлагерем и колхозом — одним словом, кошмар!

Люди во все времена мечтали о справедливом обществе. Их надежды и чаяния впервые озвучили мыслители и писатели древности. Самыми известными трудами данной тематики стали творения английского гуманиста Томаса Мора «Утопия» и итальянского философа Томмазо Кампанелла «Город Солнца». Оба автора размышляют о неравенстве и о наилучшем государственном устройстве, где люди не будут чувствовать себя рабами своих господ и работодателей. Эти мысли актуальны и сегодня. Может быть, решение многих своих проблем мы найдем, прочитав эту книгу?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборнике статей отечественного филолога и политолога Вадима Цымбурского представлены «интеллектуальные расследования» ученого по отдельным вопросам российской геополитики и хронополитики; несколько развернутых рецензий на современные труды в этих областях знания; цикл работ, посвященных понятию суверенитета в российском и мировом политическом дискурсе; набросок собственной теории рационального поведения и очерк исторической поэтики в контексте филологической теории драмы. Сборник открывает обширное авторское введение: в нем ученый подводит итог всей своей деятельности в сфере теоретической политологии, которой Вадим Цымбурский, один из виднейших отечественных филологов-классиков, крупнейший в России специалист по гомеровскому эпосу, посвятил последние двадцать лет своей жизни и в которой он оставил свой яркий след.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ж.-П. Вернан - известный антиковед, в своей работе пытается доступно изложить происхождение греческой мысли и показать ее особенности. Основная мысль Вернана заключается в следующем. Существует тесная связь между нововведениями, внесенными первыми ионийскими философами VI в. до н. э. в само мышление, а именно: реалистический характер идеи космического порядка, основанный на законе уравновешенного соотношения между конститутивными элементами мира, и геометрическая интерпретация реальности,— с одной стороны, и изменениями в общественной жизни, политических отношениях и духовных структурах, которые повлекла за собой организация полиса,— с другой.

Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.