О Чехове - [5]

19

было, или то, что я знал, видел!» - По моему эти строки Бунина чрезвычайно важны для суждения об его творчестве, да и о творчестве вообще. Достоевский не видел, как студент убивает старуху-проценто о щицу. А Марсель Пруст, несмотря на свои гении, даром «выдумки» не обладал. Чехов не дожил до лучших произведений Ивана Алексеевича. Тем больше ему чести - что так рано заметил и по достоинству оценил своего младшего годами собрата. В 1900 году (Бунину было тридцать лет) Антон Павлович подарил ему свой портрет с надписью: «Ивану Алексеевичу Бунину с восторгом и олагоговение м». А вот что пишет Н. Д. Телешов в своих воспоминаниях:

«Я уже знал, что Чехов очень болен, - вернее, очень плох, и решил занести ему только прощальную записку, чтобы не тревожить его. Но он велел догнать меня и воротил уже с лестницы.

«Хотя я был подготовлен к тому, что увижу, но то, что увидел, превосходило мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький человек с узкими плечами, с узким бескровным. лицом - до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться.

«А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит: «- Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать».

«- Умирать еду, - настоятельно говорил он. Поклонитесь от меня товарищам вашим по «Среде».

4

Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю… Пожелайте им от меня счастья и успехов. Больше мы не встретимся. \

«- А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему от меня. Не забудьте». Такой же ужасный вид был и у Ивана Алексеевича, когда я его видел в последний раз (вечером 4 ноября 1953 года, за три дня до его кончины). Он тоже умирал долго и мучительно. Очень сложна была - особенно в конце - духовная жизнь этого необыкновенного человека, и было в ней многое, разное. Писал мне: «А чем я живу теперь «в высшем смысле слова» - об этом очень трудно говорить. Больше всего, кажется, чувствами и мыслями о том, чему как-то ни за что не верится, что кажется чудовищно-неправдоподобным, изумительным, невозможным, а между тем дьявольски-непреложным, - о том, что я живу как какой-нибудь тот, к которому вот-вот войдут в 4 ч. 45 м. утра и скажут: «Мужайтесь, час ваш настал…» М. Алданов

\ \,

1952 году здоровье Ивана Алексеевича резко ухудшилось. Он почти не вставал с постели.

Во время предельно тяжелых страданий от удушья, - а припадки бывали по многу раз в сутки, он, чуть ему становилось легче, снова принимался работать и над своими книгами, готовя их к «посмертному изданию», - как он говорил, - и над Чеховым.

А. П. Струве последние три года тяжелого состояния Ивана Алексеевича заботился, чтобы новинки русской литературы попадали в его руки. Стал он приносить нам и изданные в России отдельные тома «Писем А. П. Чехова», из которых Иван Алексеевич узнал много нового об Антоне Павловиче и о его родных. Узнал он и то, что Чехов писал своим родным и близким о нем: Матери, 8 января 1901 года из Ниццы: «Очень радуюсь, что Бунин у нас, жалею, что меня нет дома». О. Л. Книппер, 20 февраля 1901 года из Ялты: «Здесь Бунин, который, к счастью, у меня бывает каждый день». Ей же, 23 февраля 1901 года, из Ялты: «Был Бунин здесь, теперь он уехал - и я один». Жене, 31 января 1902 года, из Ялты: «Осенью» Бунина сделано несвободной рукой». С. А. Найденову, приехав в Москву, 16 октября 1902 года: «Если видаетесь с Буниным, то сообщите ему, что мне хочется повидаться с ним».

22

А. И. Куприну, 18 октября 1902 года, из Москвы: «Вчера был Бунин, он в меланхолическом настроении, собирается заграницу». А. В. Амфитеатрову, 13 апреля 1904 года из Ялты: и

«Пишу теперь мало, читаю много. Читаю и «Русь», которую выписываю. Сегодня читал сборник «Знания», между прочим горьковского «Человека», очень напомнившего мне проповедь молодого попа, безбородого, говорящего на о, прочел и великолепный рассказ Бунина «Чернозем». Это в самом деле превосходныи рассказ, есть места просто на удивление, и я рекомендую его Вашему вниманию».

Конечно, это очень трогало Ивана Алексеевича, вызывало думы о былом: он вспоминал дни, проведенные в доме Чехова, а ведь он часто у него бывал и гостил. Он думал: писать ли ему о Чехове еще раз, вернее «дописать» ли о нем? здоровье его все время слабело, он боялся хватит ли сил? Но тем не менее с большим вниманием он продолжал делать заметки, перечитывать произведения и письма Чехова. Его колебания продолжались до тех пор, пока он не прочел воспоминания Л. А. Авиловой.

Вот как об этом записал Иван Алексеевич: «Се-годня Зуров принес мне книгу «Чехов в воспоминаниях современников» со словам^: «Прочтите прежде. всего «Чехов в моей жизни» Авиловой, я ничего лучше не читал из женских воспоминаний, - необыкновенно талантливо, живо написано, с внутренней правдивостью, с исключительной деликатностью». Я очень заинтересовался, так как Лидию Алексеевну я знал еще в молодых годах, а в эмиграции мы даже переписывались, но я ничего никогда не слыхал о ее отношениях с Чеховым».

Четвертый том Собрания сочинений состоит из цикла рассказов "Темные аллеи" и произведений Генри Лонгфелло, Джоржа Гордона Байрона, А. Теннисона и Адама Мицкевича, переведенных И.А. Буниным.http://rulitera.narod.ru.

«Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный пустынный большак…» Бунинскую музыку прозаического письма не спутаешь ни с какой другой, в ней живут краски, звуки, запахи… Бунин не пиcал романов. Но чисто русский и получивший всемирное признание жанр рассказа или небольшой повести он довел до совершенства.В эту книгу вошли наиболее известные повести и рассказы писателя: «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», «Легкое дыхание».

«Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, и на концертах нас провожали взглядами.» И была любовь, он любовался, она удивляла. Каждый день он открывал в ней что-то новое. Друзья завидовали их счастливой любви. Но однажды утром она ухала в Тверь, а через 2 недели он получил письмо: «В Москву не вернусь…».

Рассказ впервые опубликован в журнале «Современные записки», Париж, 1926, кн. XXXVIII.Примечания О. Н. Михайлова, П. Л. Вячеславова, О. В. Сливицкой.И. А. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах. Том 5. Издательство «Художественная литература». Москва. 1966.

Случайная встреча отставного русского офицера и русской же официантки в русской столовой на улицах Парижа неожиданно принимает очертания прекрасной истории о любви!

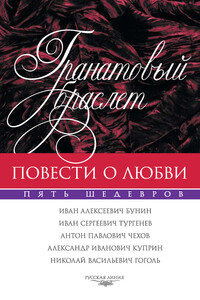

«Гранатовый браслет» А. И. Куприна – одна из лучших повестей о любви в литературе русской и, наверное, мировой. Это гимн любви жертвенной, безоглядной и безответной – той, что не нуждается в награде и воздаянии, а довольствуется одним своим существованием. В одном ряду с шедевром Куприна стоят повести «Митина любовь» И. А. Бунина, «Дом с мезонином» А. П. Чехова, «Ася» И. С. Тургенева и «Старосветские помещики» Н. И. Гоголя, которые также включены в этот сборник.

Иван Константинович Айвазовский — всемирно известный маринист, представитель «золотого века» отечественной культуры, один из немногих художников России, снискавший громкую мировую славу. Автор около шести тысяч произведений, участник более ста двадцати выставок, кавалер многих российских и иностранных орденов, он находил время и для обширной общественной, просветительской, благотворительной деятельности. Путешествия по странам Западной Европы, поездки в Турцию и на Кавказ стали важными вехами его творческого пути, но всё же вдохновение он черпал прежде всего в родной Феодосии.

Неизданные произведения культового автора середины XX века, основоположника российского верлибра. Представленный том стихотворений и поэм 1963–1972 гг. Г. Алексеев считал своей главной Книгой. «В Книгу вошло все более или менее состоявшееся и стилистически однородное из написанного за десять лет», – отмечал автор. Но затем последовали новые тома, в том числе «Послекнижие».

Биография А Фадеева, автора «Разгрома» и «Молодой гвардии», сложна и драматична. И хотя к этой теме обращались уже многие исследователи, И. Жукову удалось написать книгу, предельно приближающую читателя к тем событиям и фактам, которые можно считать основополагающими для понимания и личности самого Фадеева, и той эпохи, с которой неразрывно связана его жизнь.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.