Ньютон - [44]

Наиболее яркий пример такого ответа — космогония Канта, ответившая (или по крайней мере указавшая путь к ответу) на вопрос о причине тех или иных конкретных форм планетных орбит. Ньютон ссылался здесь на бога, поскольку тяготение и инерция не могут объяснить конкретную форму орбиты. Кант назвал это объяснение «жалким для философа» и предложил гипотезу первичной туманности, в которой молекулярные движения служат причиной первоначального толчка, предопределившего форму орбит, образовавшихся из туманности планет. Но уход от ньютоновского божественного первоначального толчка — наиболее эффективная, но отнюдь не наиболее общая форма ответа философии на не решенные ньютонианством вопросы. Философия в своих ответах на вопросы, заданные научными теориями, всегда говорит больше, чем ее спрашивают; ее ответы шире вопросов, они придают науке большее «внутреннее совершенство». Кант завершил не только движение ньютоновских идей от теизма к деизму, не только освободил мироздание от постоянного вмешательства провидения (к этому склонялся уже и сам Ньютон) — он, по выражению Г. Гейне, отрубил голову и деизму. В этом основное значение «Критики чистого разума». Кант завершил начатое наукой XVII в. изгнание надмировой, непространственной сущности мира (хотя в «Критике практического разума» он и попытался реабилитировать эту сущность и приставить деизму обратно его отрубленную голову). Однако внемировая непространственная сущность мира не была замещена в системе Канта пространственной субстанцией. Он перенес пространство и время внутрь субъекта, объявил их априорными, субъективными формами познания, создал трансцендентальную философию.

Иной была судьба ньютоновых идей в философии Гегеля. У Лейбница сила (точнее, ее непротяженные средоточия в элементарных центрах) стала субстанцией; Кант перенес пространство из объекта познания в субъект. У Гегеля философия вернулась к объекту познания, но им стал объективированный субъект, абсолютный дух, и философия снова отклонилась от необратимой линии развития науки, от поисков протяженной субстанции мира. В сторону, но отнюдь не назад. После Гегеля противоречия ньютоновой механики уже не могли рассматриваться только как пятна на Солнце. Они оказались отображением противоречивого бытия, а их разрешение, составлявшее основное содержание науки XIX в., потребовало перехода к новым, более сложным, но также по существу противоречивым понятиям. Тем самым стала явной противоречивость классической картины мира. Энгельс в «Диалектике природы» раскрыл общий смысл наиболее крупных научных открытий XIX в. Эти открытия показали несводимость сложных форм движения к более простым. Жизнь несводима к физико-химическим закономерностям, физические процессы — к механическим; формы движения образуют иерархию, где каждая ступень характеризуется главной формой, которая не сводится к более простой, и побочной, которую можно свести к более простой форме. Механика, простое пространственное перемещение — наиболее общая форма, но уже физическая форма движения к ней не сводится, хотя она, как и все формы, неотделима от перемещения.

Наиболее радикальные и общие выводы, составившие основу такого представления о науке XIX в., были сделаны из термодинамики. Первое и второе начала термодинамики заставили пересмотреть старое представление о структуре науки, ввести понятие несводимости. Термодинамика не отделима от кинетической теории газов, законы распространения тепла — от механики молекул, но вместе с тем макроскопическая термодинамика несводима к механике, что видно хотя бы из второго начала, из необратимости переходов тепла, из великого открытия Сади Карно.

Несводимость сложных форм движения к механике противоречила механицизму, сделавшему сведение к механике идеалом научного объяснения. Но несводимость сочетается с неотделимостью, и, следовательно, более глубокая подоснова механического объяснения мироздания — констатация движений и сил как элементов космической гармонии, составляющая философский субстрат идей Ньютона, — сохранилась. В ньютонову картину мира были внесены частные границы между формами движения, она стала более сложной, ее размерность возросла. Но вскоре появились открытия, которые установили общую границу классического естествознания.

Речь идет о классической электродинамике. Она заполнила пространство физической средой, иначе говоря, ответила на самый трудный вопрос ньютоновской концепции вещества, силы и пространства. Ньютон искал в пространстве нечто, передающее воздействие одного тела на удаленное от него другое тело. Отсутствие однозначной концепции, обладающей «внутренним совершенством» и «внешним оправданием», приводило к плюрализму, к не удовлетворявшим Ньютона картезианским моделям и к не удовлетворявшим никого ссылкам на пространство как «чувствилище» божества. В конце концов Ньютон остановился на феноменалистической концепции сил, действующих на расстоянии, а в физику XVIII—XIX вв. вошел эфир с теми или иными введенными ad hoc гипотетическими свойствами. Но от феноменалистической концепции сил отказались, когда наряду с силами тяготения были открыты электрические и магнитные поля. Открытие их взаимодействия привело к изменению концепции поля. В ньютоновой теории тяготения силы существуют при наличии взаимодействующих, притягивающих друг друга тел. У Фарадея напряженность поля — это не формальная математическая характеристика той силы, которая действует в данной точке на тело с зарядом, равным единице, если такой заряд помещен в поле. Это состояние среды в данной точке, не зависящее от появления в ней пробного заряда. Фарадей рассматривает поле как совокупность реальных силовых трубок. Теория поля получила дальнейшее развитие у Максвелла. Максвелл сформулировал дифференциальные уравнения, показывающие возникновение магнитного поля при изменении электрического и возникновение электрического поля при изменении магнитного. Если где-то появляется переменное электрическое поле, оно вызывает магнитное поле, которое, будучи переменным, в свою очередь вызывает электрическое поле; в результате будут распространяться колебания электрического и магнитного полей — электромагнитное поле.

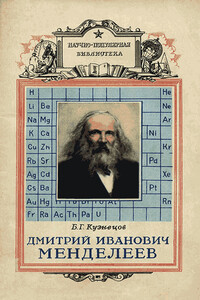

В книге видного советского философа и историка науки Б. Г. Кузнецова рассказывается о жизни и деятельности великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Автор показывает сложный образ революционера в науке, величайшего химика, выдающегося технолога, патриота своей страны. Популярно излагается суть открытий и достижений ученого, их значение для развития современной науки, производства и военного дела.

От издателей:В книге Б. Г. Кузнецова, которая является продолжением ранее изданных его работ («Разум и бытие», «Философия оптимизма», «Ценность познания» и др.), анализируется взаимодействие философии и фундаментальных научных исследований в условиях научно-технической революции, показывается, как влияет этот прецесс на развитие современных представлений о мире и его познании; в каких направлениях будет идти воздействие философии на науку в будущем. Автор затрагивает ряд вопросов, служащих предметом дискуссий среди ученых.Книга рассчитана на преподавателей, студентов вузов, научных работников, всех интересующихся философскими проблемами современной науки.От автора fb2-файла:Это первая отсканированная мною книга.

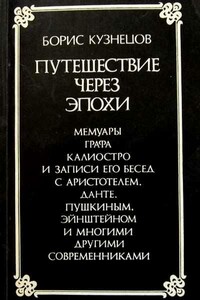

Путешествуя с графом Калиостро на машине времени, читатель встречается с великими мыслителями разных времен и эпох. Он как бы слышит их перекличку и видит живую связь времен и поколений, преемственность в развитии культуры, ее «инварианты» и специфику сменявших одна другую эпох.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Гений – вопреки расхожему мнению – НЕ «опережает собой эпоху». Он просто современен любой эпохе, поскольку его эпоха – ВСЕГДА. Эта книга – именно о таких людях, рожденных в Китае задолго до начала н. э. Она – о них, рождавших свои идеи, в том числе, и для нас.

Книга английского политического деятеля, историка и литературоведа Джона Морлея посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века – Вольтера. В книге содержится подробная биография Вольтера, в которой не только представлены факты жизни великого мыслителя, но ярко нарисован его характер, природные наклонности, способности, интересы. Автор описывает отношение Вольтера к различным сторонам жизни, выразившееся в его многочисленных сочинениях, анализирует основные произведения.

Эта книга отправляет читателя прямиком на поле битвы самых ярких интеллектуальных идей, гипотез и научных открытий, будоражащих умы всех, кто сегодня задается вопросами о существовании Бога. Самый известный в мире атеист после полувековой активной деятельности по популяризации атеизма публично признал, что пришел к вере в Бога, и его взгляды поменялись именно благодаря современной науке. В своей знаменитой книге, впервые издающейся на русском языке, Энтони Флю рассказал о долгой жизни в науке и тщательно разобрал каждый этап изменения своего мировоззрения.

Немецкий исследователь Вольфрам Айленбергер (род. 1972), основатель и главный редактор журнала Philosophie Magazin, бросает взгляд на одну из величайших эпох немецко-австрийской мысли — двадцатые годы прошлого века, подробно, словно под микроскопом, рассматривая не только философское творчество, но и жизнь четырех «магов»: Эрнста Кассирера, Мартина Хайдеггера, Вальтера Беньямина и Людвига Витгенштейна, чьи судьбы причудливо переплелись с перипетиями бурного послевоенного десятилетия. Впечатляющая интеллектуально-историческая панорама, вышедшая из-под пера автора, не похожа ни на хрестоматию по истории философии, ни на академическое исследование, ни на беллетризованную биографию, но соединяет в себе лучшие черты всех этих жанров, приглашая читателя совершить экскурс в лабораторию мысли, ставшую местом рождения целого ряда направлений в современной философии.

Парадоксальному, яркому, провокационному русскому и советскому философу Константину Сотонину не повезло быть узнанным и оцененным в XX веке, его книги выходили ничтожными тиражами, его арестовывали и судили, и даже точная дата его смерти неизвестна. И тем интереснее и важнее современному читателю открыть для себя необыкновенно свежо и весело написанные работы Сотонина. Работая в 1920-е гг. в Казани над идеями «философской клиники» и Научной организации труда, знаток античности Константин Сотонин сконструировал непривычный образ «отца всех философов» Сократа, образ смеющегося философа и тонкого психолога, чья актуальность сможет раскрыться только в XXI веке.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В сегодняшнем мире, склонном к саморазрушению на многих уровнях, книга «Философия энтропии» является очень актуальной. Феномен энтропии в ней рассматривается в самых разнообразных значениях, широко интерпретируется в философском, научном, социальном, поэтическом и во многих других смыслах. Автор предлагает обратиться к онтологическим, организационно-техническим, эпистемологическим и прочим негэнтропийным созидательным потенциалам, указывая на их трансцендентный источник. Книга будет полезной как для ученых, так и для студентов.

В книге излагается жизненный и творческий путь замечательного русского философа и общественно-политического деятеля Д. И. Писарева, бесстрашно выступившего против реакционных порядков царской России. Автор раскрывает оригинальность философской концепции мыслителя, эволюцию его воззрений. В «Приложении» даются отрывки из произведений Д. И. Писарева.

Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.