Новый мир, 2004 № 02 - [9]

Ну, теперь-то что… Фиксе уже все равно. И Каюмовым. И всем.

Тамерлан и Кауфман!.. Пустые споры. Достаточно одного Фиксы, чтобы возненавидеть конкретных узбеков Каюмовых.

…Внизу уже донские степи? Облака, тени облаков на земле, какие-то реки… Вдруг засинела мощная жила. Так это Дон и есть. Распаханные необъятные поля. На берегах села в зеленых садах…

Перед Ростовом-на-Дону летчики снова проветривали грузовой отсек.

Привет из Баграма. Дыхание смерти на ваши крыши, в ваши окна. Мир вашему дому.

Через час уже снова летели, кажется, в Донецк. Или сначала в Элисту. Но, возможно, в Элисту прилетели еще до Ростова-на-Дону. Потом садились в других городах, посадок было много. Кто-то даже вел маршрутный лист, но где-то этот штурман высадился, остался вместе со своим грузом, а продолжить, подхватить «перо» никто не удосужился: зачем? кому это надо?..

Летели и ночью. Земля зловеще светила цепочками огней, словно гигантскими фосфоресцирующими скелетами. Над большими городами сияли мутные лужи света. Черная земля казалась бездонной, безмерной. Кому принадлежит ночь? Самолет тяжело гудел, раздвигая тьму крыльями с пульсирующими, бьющими алым светом, неиссякаемыми ранами, кропили пашню, лес, холм, сад, как будто иссеченные свинцом и осколками тела еще кипели молодой кровью. И тут-то Костелянец вспомнил из Хлебникова, из его «Воззвания Председателей земного шара», призыв к юношам: скачите и прячьтесь в пещеры и в глубь моря, если увидите где-нибудь государство… Но это было совсем не то, что он силился вызволить из забвения над Астраханью, — там его охватило некое другое чувство. Ну, как, наверное, у блудного сына или Одиссея — при виде Итаки. А ночью уже в глубине России, в небе, забывшем разрывы, из лабиринта вдруг выплыл этот призыв.

Сам Велимир, кстати, в Первую мировую удачно закосил, его, уже мобилизованного и отправленного на фронт в серой шинели, положили в психушку, подержали там и списали. Это он имел в виду, приглашая скакать и прятаться в пещерах и пучинах? А Гумилев, наоборот, любил скакать в другую сторону — навстречу пулям. И когда его привели на расстрел, курил с улыбкой последнюю папиросу у края ямы.

Костелянцу не был близок ни пацифист, ни воин. Он предпочел бы не прятаться в пещере, но и лезть вместо Фиксы не хотелось.

Этот полет казался нескончаемым.

И потому Костелянец растерялся, когда вдруг остался на аэродроме один возле деревянного ящика с синими буквами, а самолет, вовсе не похожий на катафалк, обычный грузовой самолет, транспортник, уже отрывался от взлетной полосы со свистом и оглушительным басовитым гудением. Он уходил дальше, в Белоруссию. И Костелянец внезапно почувствовал неодолимую тяжесть. До сих пор он лишь наблюдал, как со своей миссией уходили другие. Теперь это предстояло делать ему. Он покосился на ящик, и ему почудилось, что там никакого Фиксы нет. Возможно, это кто-то по обкурке видит сон. Братья Каюмовы. Ведь настигнет же их когда-то воспоминание о Фиксе? И захочется, чтобы ящик был пуст и набит песком, а Фикса был жив и улыбался бы, сверкал «золотым» зубом.

Но зачем тогда его, Костелянца, сюда прислали? И главное, как он согласился. Мог бы наотрез отказаться. Нет, но кому-то надо было. Или все-таки захотелось побывать дома?

Костелянец озирался, стоя на краю взлетной полосы. Рядом глухо серел досками саркофаг. Может, о нем забыли? Приняли самолет — проводили, — а зачем он приземлялся, запамятовали. Костелянец закурил. Он выкурил сигарету, вторую.

Аэродром был пуст. То есть здесь находились самолеты, два или три, вертолет, у кирпичного строения стояла машина — не грузовик, «уазик». Но людей нигде не было видно. Низко нависало серое небо в облаках, вдалеке зеленели какие-то деревья. Холодный ветер срывал флажок с металлической мачты. Иван Костелянец оглядывался, и ему по-настоящему было страшно. Здесь он никого не знал, кроме Фиксы…

Но теперь, восемь лет спустя, он возвращался сюда налегке. Поездом он ехал к Никитину.

Никитин проводил отпуск в деревне с женой и сыном. С Петрова дня он вставал рано, в кухне доставал из холодильника банку молока, отрезал черного хлеба, завтракал и, вынув из ржавого ведра косу с набухшим за ночь в воде клином, уходил по тропинке вдоль лип: мимо Французской могилы, мимо крошечного, заросшего ряской пруда с засохшим тополем над водой, мимо ободранной церкви в короне молодых берез и осинок — на школьную усадьбу. Здесь он косил. Этому делу он года два-три назад выучился и теперь немного гордился своим умением. Ему нравилось превращать хаотично стоящие травы в ровные валы и дорожки между ними со следами от ног на росе. Приятна была тихая боль в мышцах. Приятно было ощущать упругую податливость травы. И вдыхать ароматы лета.

По дороге прогоняли стадо, и деревня окончательно просыпалась, веселее брехали собаки, наперебой кричали петухи, заводились тракторы, переругивались бабы.

Солнце вставало выше. Роса долго держалась в густой траве — клеверах, перевитых мышиным горошком. Но косить уже было жарко. Еще немного поведя прибойную волну — так ему это представлялось: как будто бежит с шипением зеленая волна, срываясь с побелевшего от времени острого мыска косы, — Никитин останавливался, неспешно наклонялся, брал пучок мокрой травы и вытирал изогнутое полотно, уже не боясь порезаться. Он ни разу не поранился об это свирепое лезвие и с шиком умел поправлять острие, шаркая обточенным бруском.

Есть люди, которые расстаются с детством навсегда: однажды вдруг становятся серьезными-важными, перестают верить в чудеса и сказки. А есть такие, как Тимоте де Фомбель: они умеют возвращаться из обыденности в Нарнию, Швамбранию и Нетландию собственного детства. Первых и вторых объединяет одно: ни те, ни другие не могут вспомнить, когда они свою личную волшебную страну покинули. Новая автобиографическая книга французского писателя насыщена образами, мелодиями и запахами – да-да, запахами: загородного домика, летнего сада, старины – их все почти физически ощущаешь при чтении.

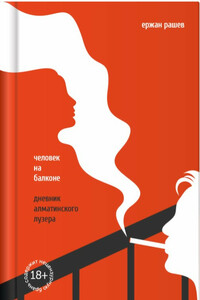

«Человек на балконе» — первая книга казахстанского блогера Ержана Рашева. В ней он рассказывает о своем возвращении на родину после учебы и работы за границей, о безрассудной молодости, о встрече с супругой Джулианой, которой и посвящена книга. Каждый воспримет ее по-разному — кто-то узнает в герое Ержана Рашева себя, кто-то откроет другой Алматы и его жителей. Но главное, что эта книга — о нас, о нашей жизни, об ошибках, которые совершает каждый и о том, как не относиться к ним слишком серьезно.

Петер Хениш (р. 1943) — австрийский писатель, историк и психолог, один из создателей литературного журнала «Веспеннест» (1969). С 1975 г. основатель, певец и автор текстов нескольких музыкальных групп. Автор полутора десятков книг, на русском языке издается впервые.Роман «Маленькая фигурка моего отца» (1975), в основе которого подлинная история отца писателя, знаменитого фоторепортера Третьего рейха, — книга о том, что мы выбираем и чего не можем выбирать, об искусстве и ремесле, о судьбе художника и маленького человека в водовороте истории XX века.

Восточная Анатолия. Место, где свято чтут традиции предков. Здесь произошло страшное – над Мерьем было совершено насилие. И что еще ужаснее – по местным законам чести девушка должна совершить самоубийство, чтобы смыть позор с семьи. Ей всего пятнадцать лет, и она хочет жить. «Бог рождает женщинами только тех, кого хочет покарать», – думает Мерьем. Ее дядя поручает своему сыну Джемалю отвезти Мерьем подальше от дома, в Стамбул, и там убить. В этой истории каждый герой столкнется с мучительным выбором: следовать традициям или здравому смыслу, покориться судьбе или до конца бороться за свое счастье.

Взглянуть на жизнь человека «нечеловеческими» глазами… Узнать, что такое «человек», и действительно ли человеческий социум идет в нужном направлении… Думаете трудно? Нет! Ведь наша жизнь — игра! Игра с юмором, иронией и безграничным интересом ко всему новому!