Новеллы - [152]

Она пожелала, однако, насладиться Венецией, и весь день, до глубокой ночи, они катались в гондоле, бесшумно скользившей по глади каналов. А ночью не сомкнула глаз, перебирала в памяти впечатления дня, и этот день почему–то казался ей бархатным.

Был это бархат сиденья в гондоле? Или бархат тихих тенистых каналов? Как узнаешь! Бархат внутри гроба.

Наутро, когда Чезаре отправился на почту послать письма в Сицилию, она вошла в его номер; взяла со столика вскрытый конверт, узнала почерк старшего сына и, поднеся конверт к губам, покрыла его поцелуями; потом вернулась в свой номер, достала из элегантной кожаной сумочки нетронутый пузырек лекарства, содержащего яд, легла на свою неубранную кровать и одним духом осушила пузырек.

РУКА БОЛЬНОГО БЕДНЯКА (Перевод Э. Линецкой)

Всего раз? Три раза, не меньше! Три? Пять... уже и сам не помню. Почему больница так действует на вас?

У меня нет дома... нет близких...

И потом, знаете ли, транжирить деньги (если они есть) На удовольствия — не важно, что мне такие траты никогда не грозили, я свои удовольствия не покупаю, так вот, на это, пожалуй, я бы согласиться. Но вдобавок к болезни, ко всем страданиям еще тратиться на лекарства, на врачей — вот уж на это моего согласия нет. Впрочем, у меня никогда не было денег на то, что принято именовать жизненными удовольствиями; следовательно, я имею право на лечение gratis (Даром (лат.).) тех хворей, которые успел заполучить.

А их, кажется, немало; нет, не кажется, а безусловно. Они — мой пропускной билет в больницу, без них туда нет входа. И, судя по всему, хвори вполне добротные, я имею в виду — хронические: ну, скажем, не в порядке сердце, печень, почки... Говорят, я подорвал весь свой организм. Наверное, так оно и есть, но для меня это не суть важно, потому что, в общем, при всем при том — я имею в виду, если дело обстоит именно так — эта беда еще не беда. Настоящая беда в другом... — В чем?

Ах, друзья мои, вы слишком много хотите знать! В отличие от меня, который никогда не хотел и не хочет знать ничего! Если я должен объяснять вам, в чем настоящая беда, значит, для вас она не существует. А если так, с какой стати мне пускаться в объяснения?

Я, например, никогда не спрашивал лечивших меня врачей, какие хвори терзают мое тело, этого усталого, замученного осла, который тащит меня на себе. Я и сам знаю, что совсем загонял его, да еще по таким дорогам, на которые не свернет ни один здравомыслящий человек. И точка!

Одно мне противно: из–за этого я слыву среди врачей разумным пациентом. Полное мое безразличие к тому, чем именно я болен, врачи, видите ли, принимают за веру в глубину их познаний. По их первому требованию я послушно высовываю язык; кричу «тридцать три, тридцать три!» четыре, пять, десять раз подряд; безропотно терплю, когда чужое холодное ухо прижимается к моей спине; не протестую, когда любую часть моей персоны, будто она вовсе и не моя, слишком фамильярно щупают чужие руки, пусть мытые–перемытые, но, о Господи, занятые омерзительно грязной службой обществу — копанием во всех язвах рода человеческого; предоставляю их пальцам изо всех сил молотить по мне, а их шприцам меня колоть; глотаю все их гнусные микстуры и пилюли, не жалуясь на тошноту и отвращение: «Боже мой, доктор, что это вы мне прописали? Почему оно такое горькое, доктор?» — и, следовательно, где вы найдете пациента разумнее, чем я? Больной, который так нелепо верит в медицину, не может не быть, по их убеждению, разумнейшим из существ.

Ну и довольно об этом. Мне приятно, что вы смеетесь. Пусть это пойдет вам на пользу.

Вот поэтому... поэтому, что касается меня, то я никогда не взять в толк, зачем, желая понять, каковы на самом деле окружающие нас вещи, зачем расспрашивать других? Другие скажут вам, как они сами понимают их, какими эти вещи представляются им. Вас это удовлетворяет? Ну а я, благодарю покорно, я хочу понять сам, хочу запечатлеть их в себе, какими они представляются мне, и только мне. Разве вещи имеют свой собственный, не зависящий от нас образ и смысл, свою собственную ценность? Нет, это я придаю им образ, вкладываю в них смысл, награждаю ценностью. Так почему я должен принять вашу точку зрения? Вот уж увольте! Если я буду спрашивать вас, то сам никогда ничего не узнаю, потому что, сверх ваших представлений, вы тоже ничего не знаете. А какой мне толк знать, каким представляется этот мир вам? Так что увольте.

Вот в чем, друзья мои, истинная наша беда — все, что под нами, и над нами, и вокруг нас, все предметы и явления уже века, и века имеют тот образ и смысл, ту ценность, которые приданы им людьми. Такое–то и такое–то небо, такие–то и такие–то ч звезды, море и горы такие–то и такие–то, и поля, и города, и улицы, и дома... Господи Боже мой, чего вам еще нужно? Нам теперь силой навязывают невыносимую скучищу этой неподвижной действительности, условной и обусловленной, и все безропотно ее принимают. Я просто готов их убить! Говорю вам, для меня сидеть на стуле — и то стало настоящей пыткой. Чтобы хоть немного ее облегчить, я должен — вы не возражаете? — по меньшей мере положить его вот так, да, на спинку, и сесть на него верхом. Это к примеру! Но многие ли пытаются содрать эту коросту общих мест? Избавиться от гнетущей скуки избитых понятий? Освободить вещи от обветшавших видимостей, в которые по привычке, по лености разума нас всех с таким тупым упрямством заставляют верить? А ведь почти нет человека, которому не случилось бы хоть раз в некую счастливую минуту по–новому посмотреть на мир, на жизнь, проникнуть во внезапном озарении в иной, новый смысл вещей, понять в единый миг, что, наверное, с ними, с этими самыми вещами, возможны новые, неслыханные, небывалые отношения, и тогда жизнь, представшая нашим прозревшим, по–новому восприимчивом глазам, обретает чудесную, многообразную, переменчивую ценность. И тут же — увы! — мы возвращаемся к единообразию привычных понятий, к рутине привычных отношений, вновь принимаем на веру привычные ценности ежедневного существования: неизменно лазурное небо глядит на нас по вечерам неизменными своими звездами, море усыпляет неизменным плеском, дома отовсюду глазеют окнами неизменных фасадов, и неизменными мостовыми ложатся нам под ноги улицы. И меня считают сумасшедшим только потому, что я хочу жить в том мире, который для вас был мгновенным миражем, кратким, благотворным потрясением сна наяву, животрепещущего и светоносного; в мире без единой привычно–исхоженной тропы, без окостенелых установлений, свободном от всех обветшалых видимостей, хочу всегда свободно и глубоко дышать среди всегда обновляющихся и полных жизни вещей.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

«Кто-то, никто, сто тысяч» (1925–1926) — философский роман Луиджи Пиранделло.«Вы знаете себя только такой, какой вы бываете, когда «принимаете вид». Статуей, не живой женщиной. Когда человек живет, он живет, не видя себя. Узнать себя — это умереть. Вы столько смотритесь в это зеркальце, и вообще во все зеркала, оттого что не живете. Вы не умеете, не способны жить, а может быть, просто не хотите. Вам слишком хочется знать, какая вы, и потому вы не живете! А стоит чувству себя увидеть, как оно застывает. Нельзя жить перед зеркалом.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

Сборник «Ссора с патриархом» включает произведения классиков итальянской литературы конца XIX — начала XX века: Дж. Верги, Л. Пиранделло, Л. Капуаны, Г. Д’Аннунцио, А. Фогаццаро и Г. Деледды. В них авторы показывают противоестественность религиозных запретов и фанатизм верующих, что порой приводит человеческие отношения к драматическим конфликтам или трагическому концу.Составитель Инна Павловна Володина.

Новелла крупнейшего итальянского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1934 года Луиджи Пиранделло (1867 - 1936). Перевод Ольги Боочи.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

Материал повести «Поездка на святки» автобиографичен, как и события, о которых идет речь в важнейшем произведении Гагарина — романе «Возвращение корнета». Мотив поиска России становится ведущим в романе. Главный герой романа захвачен идеей освобождения родной страны от большевиков, насильственного возрождения патриархальной культуры. Он заново открывает для себя родную страну, и увиденное поражает его. Новая Россия разительно отличается от привычной, старой. Изменилась не только страна, изменились и русские люди, встреченные героем на дорогах жизни.

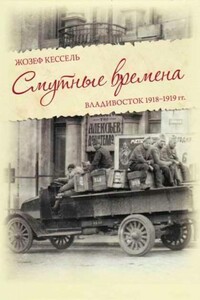

В октябре 1918 года к французским летчикам обращаются с призывом записаться добровольцами во Французский экспедиционный корпус. Двадцатилетний Жозеф Кессель, младший лейтенант, поднимается на борт корабля в Бресте. Владивосток — город, где правит закон джунглей. Бывшая казарма, ставшая пристанищем для шести тысяч проституток. Атаман Семенов и его казаки, наводящие на всех ужас. Однажды ночью, в кабаре «Аквариум», юный Жозеф встречает Лену, певицу, хрупкую и печальную. Так начинается история любви, странная и мучительная, совпавшая с крахом старого мира.

Старого художника, которого считали мёртвым, «открыли» вновь. Для него организуется почетный банкет. Рассказ вошел в сборник «Тревоги смертных. Пять рассказов» («Mortal Coils: Five Stories») (1922).

«Зачем некоторые люди ропщут и жалуются на свою судьбу? Даже у гвоздей – и у тех счастье разное: на одном гвозде висит портрет генерала, а на другом – оборванный картуз… или обладатель оного…».

«Мопра» — своеобразное переплетение черт исторического романа и романа воспитания, психологического романа и романа приключенческого. На историческом материале ставятся острейшие общественно-политические и нравственные проблемы. Один из главных мотивов романа «Ускок» — полемика с восточными поэмами Байрона, попытка снять покров привлекательности и обаяния с порока, развенчать байронического героя.

Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.