Новеллы - [100]

— Ничего... Ничего.... — отвечает он ей, задыхаясь от злости, уткнувшись в лежащего на кровати Дольфино и обнимая его. — Ничего... не пугайся... Это черепица... просто черепица упала на голову какому–то поручику.

В дверь бешено колотят. Кормилица, кое–как натянув на себя юбку, бежит открывать, — море людей, солдат, офицеров, предводительствуемых двумя карабинерами и уполномоченным местной полицейской управы, наполняют шумным, нестройным ропотом квартиру, в которой по–прежнему все еще темно.

— Повремените, сейчас я зажгу... — бормочет в испуге служанка.

Козмо Антонио Корвара Амидеи крепко, обеими руками прижимает к себе Дольфино, вставшего на колени в кроватке.

— Собирайтесь! Пойдете со мной! — кричит, обращаясь к нему, уполномоченный.

Козмо Антонио Корвара Амидеи, резко повернув голову, всматривается в него. Бледное, как у трупа, лицо его под тюрбаном из бинтов, с очками на носу приводит в замешательство, вселяет ужас в толпу, заполнившую комнату.

— Куда? — спрашивает он.

— Со мной! И довольно валять дурака! — кладя на плечо ему руку, отрывисто бросает уполномоченный.

— Ну хорошо. А как же ребенок? — снова спрашивает Корвара Амидеи. — Он болен. На кого я его брошу? Видите ли, господин уполномоченный...

— Пошли, пошли, пошли! — резко обрывает его тот, не давая ему досказать. — Ваш сын будет помещен в санаторий. Вы же отправитесь со мной.

Профессор Корвара Амидеи укладывает Дольфино обратно в постель; испуганный, мальчик дрожит; он тихонько уговаривает его, подбадривает, что, дескать, все это ничего, он скоро вернется, и, сдерживая слезы, при каждом слове целует его. Один из карабинеров, потеряв терпение, хватает его за руку.

— Даже наручники? — удивлен профессор Корвара Амидеи. В наручниках он снова наклоняется над сыном и говорит:

— Сынок, мои очки...

— Что тебе надо?.. — дрожа всем телом, до смерти перепуганный, спрашивает его Дольфино.

— Сними с меня очки, сынок... Вот так.„ Умница! Теперь я тебя больше не вижу...

Он поворачивается к толпе, сильно прищуривается, лицо его сжимается и открывает в улыбке желтые зубы; он съеживается, вытягивает шею, но тоска так сильно сдавливает ему горло, что на сей раз он даже не может сказать:

— Ну хорошо!

ПУГОВИЦА ОТ ПЛАЩА (Перевод Л. Вершинина)

Они не шумели и не кричали. Просто стояли друг против друга и вполголоса, почти шепотом перебранивались.

— Доносчик!

— Жулик!

Вытянув шею, словно гуси, готовые вот–вот ущипнуть противника, они без передышки повторяли «доносчик», «жулик» и, как видно, не собирались замолчать, все сильнее нажимая один на «о» в слове «доносчик», а другой — на «у» в слове «жулик».

Невысокие деревца по обеим сторонам узкой и каменистой улочки словно наслаждались этой сценкой.

Ведь те, что росли по правую сторону, совсем недавно видели, как Мео Дзецца взбирался на стенку, а их собратья на левой стороне знали то место, где прятался дон. Филиберто Фиориннанци.

Воробьи, синицы, маленькие серые винноягодники, точно получив сигнал от своих, бдительных дозорных — деревьев, веселым разноголосым хором вторили злобному шипению двух врагов, которые неподвижно стояли друг против друга и без устали повторяли все те же два слова.

Ни тот, ни другой не повышали голоса, не кричали фальцетом, а лишь презрительно тянули:

— Доно–о–осчик!

— Жу–у–улик!

— Доно–о–осчик!

— Жу–у–улик!

Наконец, когда у обоих совсем пересохло в горле и каждый решил, что теперь ему удалось навсегда запечатлеть на гнусной физиономии врага несмываемое пятно позора (недаром же они с такой яростью великое множество раз повторяли это свое «доносчик» и «жулик»), Мео Дзецца направился в одну сторону, а дон Филиберто Фиориннанци — в другую.

Но и разойдясь, они продолжали кипятиться, глаза их горели злобным огнем. Вытянув шеи и втянув животы, враги все еще повторяли пересохшими, дрожащими губами: «доносчик, доносчик, доносчик», «жулик, жулик, жулик».

То были последние искры догорающего пламени. Однако едва дон Филиберто Фиориннанци переступил порог своего дома, гнев и ненависть вспыхнули в нем с новой силой.

Это он–то доносчик?

Дон Филиберто Фиориннанци чувствовал себя как бы запачканным этим словом. Тяжело отдуваясь, он снял плащ.

Значит, если честный человек изобличит жулика, который много лет безнаказанно обделывает свои делишки, он — доносчик?

Дрожащими руками он принялся чистить щеткой плащ, потом повесил его в шкаф.

Но кому и когда он, дон Филиберто Фиориннанци, доносил на этого матерого ворюгу? Он ни разу даже словом ни с кем не обмолвился, ни разу!

Разве только смотрел на Мео Дзеццу пристально и многозначительно. Да, да, когда это грубое животное Мео Дзецца с развязной веселостью подходил к нему, скаля зубы и нагло подмигивая, и пытался похлопать его по плечу своими толстыми волосатыми ручищами, он лишь многозначительно щурился в ответ! Суровый, прямой дон Филиберто Фиориннанци отстранялся от него; холодный и строгий взгляд его пожелтевших от чрезмерной раздражительности глаз ясно говорил: «Я все видел и все знаю...»

— Жулик... жулик... — все еще повторял он, расхаживая по комнате в рубашке, без пиджака, нервно притрагиваясь дрожащими руками то к одной, то к другой вещи.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

«Кто-то, никто, сто тысяч» (1925–1926) — философский роман Луиджи Пиранделло.«Вы знаете себя только такой, какой вы бываете, когда «принимаете вид». Статуей, не живой женщиной. Когда человек живет, он живет, не видя себя. Узнать себя — это умереть. Вы столько смотритесь в это зеркальце, и вообще во все зеркала, оттого что не живете. Вы не умеете, не способны жить, а может быть, просто не хотите. Вам слишком хочется знать, какая вы, и потому вы не живете! А стоит чувству себя увидеть, как оно застывает. Нельзя жить перед зеркалом.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

Сборник «Ссора с патриархом» включает произведения классиков итальянской литературы конца XIX — начала XX века: Дж. Верги, Л. Пиранделло, Л. Капуаны, Г. Д’Аннунцио, А. Фогаццаро и Г. Деледды. В них авторы показывают противоестественность религиозных запретов и фанатизм верующих, что порой приводит человеческие отношения к драматическим конфликтам или трагическому концу.Составитель Инна Павловна Володина.

Новелла крупнейшего итальянского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1934 года Луиджи Пиранделло (1867 - 1936). Перевод Ольги Боочи.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

Именно таким был недавно ушедший Р. А. Лафферти, всего двух лет не доживший до своего девяностолетия. Как всякий чудак (многие, впрочем, не колеблясь, называли его гением), он нередко попадал в поле зрения критиков.Однако, основательно «покопавшись» в его корнях и его творчестве, большинство отступалось, разводя руками. Решительно невозможно описать эту странную личность! Тем более не поддается рациональному анализу еще более «неописуемое» творчество Лафферти. Но с тем, что без этого автора современная фантастика заметно поблекла бы, сегодня согласны все, в том числе, наверное, и читатели журнала «Если», в котором Лафферти был одним из самых публикуемых зарубежных авторов.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

Шарль Нодье — фигура в истории французской литературы весьма своеобразная. Литературное творчество его неотделимо от истории французского романтизма — вместе с тем среди французских романтиков он всегда стоял особняком. Он был современником двух литературных «поколений» романтизма — и фактически не принадлежал ни к одному из них. Он был в романтизме своеобразным «первооткрывателем» — и всегда оказывался как бы в оппозиции к романтической литературе своего времени.«…За несколько часов я совершил чудеса изобретательности и героизма, мало в чем уступающие подвигам Геракла: во-первых, я выучил наизусть кабалистическое заклинание, не опустив из него ни единого слова, ни единой буквы, ни единого сэфирота;…в-четвертых, я продался дьяволу, и это, вероятно, единственное объяснение того, что мне удалось выполнить столько чудес».

Раздел «In memoriam» посвящен столетию со дня рождения классика французской литературы Альбера Камю (1913–1960). Говоря об истории его творческого наследия в России, переводчик и автор вступления ученый Борис Дубин пишет: «…как минимум два читательских поколения в „самой читающей стране мира“ были этого богатства лишены. Такой „прочерк“ не проходит бесследно для культуры…», и далее — о «зауженных горизонтах и обобранной судьбе самих этих поколений». Здесь же — набросок предисловия А. Камю к книге Симоны Вейль и фрагмент эссе «Первая улыбка мира» польского писателя Марека Заганчика (1967), где автор поминает путевые дневники Камю.

Литературный мир доныне пребывает в заблуждении относительно судьбы дочери визиря Шехерезады, описанной в «Арабских ночах». Была рассказана тысяча вторая сказка, повествующая не о чудесах и волшебстве, а о явлениях природы и достижениях науки нашего мира...

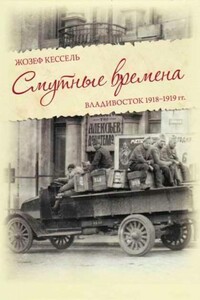

В октябре 1918 года к французским летчикам обращаются с призывом записаться добровольцами во Французский экспедиционный корпус. Двадцатилетний Жозеф Кессель, младший лейтенант, поднимается на борт корабля в Бресте. Владивосток — город, где правит закон джунглей. Бывшая казарма, ставшая пристанищем для шести тысяч проституток. Атаман Семенов и его казаки, наводящие на всех ужас. Однажды ночью, в кабаре «Аквариум», юный Жозеф встречает Лену, певицу, хрупкую и печальную. Так начинается история любви, странная и мучительная, совпавшая с крахом старого мира.