Нильс Бор - [8]

Он был не из тех, кому ничего не стоит познакомиться с девушкой. Но в тот раз это произошло невольно: профессор Тиле, начиная курс теории вероятностей, предложил студентам объединиться попарно для практических занятий. Сидящие на одной скамье должны были сверять свои результаты. И сокурсница Нильса скоро поняла, какой смешной промах дала сначала ее наблюдательность.

Лекции старого Тиле были нелегким испытанием. Его отличала замысловатая манера высказывать свои суждения. Он не говорил: «Эти величины равны». Он говорил: «Это величины, отношение которых равно единице». Его не удовлетворяли простые доказательства. Ему нравились сложные. Иногда он безнадежно запутывался в них, и немногим удавалось следить за ними. Юноше Нильсу это удавалось неизменно. Хельга Лунд заметила, что ее сосед мыслит совсем иначе, чем другие слушатели. Иначе, чем она сама. Она не умела объяснить, как именно «иначе», но впечатление от его превосходства заставило ее подумать со страхом: «А что же будет с экзаменами — как сдавать их, если для этого надо быть на уровне Нильса?» Во время лекций все чаще стали возникать дискуссии: профессор Тиле и студент Бор пускались в обсуждение математических тонкостей. Еще Хельга Лунд рассказала, как однокурсники, бывало, отправлялись позаниматься в Студенческое общество — напротив молчаливой громады Фруе Кирке. И когда они усаживались там за учебником Тиле, это превращалось в новое испытание: то была «довольно загадочная книга для большинства», но не для студента Бора.

В нем самом она ощущала некую загадочность.

…Почему-то он единственный не надевал традиционной черной шапочки. Мыслимо ли было, чтобы новичокпо доброй воле не воспользовался такой великолепной студенческой привилегией?! Хельга Лунд заговорила с ним об этом. И он не отмолчался. Объяснил: как только его младший брат тоже станет студентом, так они оба и наденут черные тапочки… Все было ясно. И необычно.

Но числились за ним нестандартности посущественней.

…Много-много лет спустя, уже в собственной старости, Бор рассказывал историкам, как упрямый старик Тиле безуспешно пытался вывести одну из формул сферической геометрии с помощью мнимых чисел. Полуслепой, он бродил и бродил вдоль исписанной черной доски, пока не сдался. «Попробуйте доделать это сами, все должно выйти!» — сказал он студентам. Бор попробовал — у него ничего не вышло. Харальд был уже студентом-математиком, и Нильс показал ему выкладки старика. Но и это не принесло успеха. Обескураженный неудачей, Харальд привлек к делу приятеля. Они пустились на розыски прежних записей тилевских лекций, надеясь увидеть наконец заколдованный вывод. На нужной странице их встретила фраза: «В этом месте Тиле хотел показать, что формулу можно получить с помощью мнимых чисел, но у него ничего не вышло». Юнцы с облегчением расхохотались. Нильс вместе с ними.

Однако он смеялся без тени насмешливости или яда. Как ни трудно поверить в это, ему нравилось в Тиле именно то, что отвращало других студентов: замудренность мышления! В юности нравилось, а в старости он объяснил почему:

— Понимаете ли, это было интересно юноше, которому хотелось вгрызаться в суть вещей. И его лекционный курс стал одним из немногих, какие я слушал в университете…

Хельге Лунд оставалось лишь все пристальней вглядываться в своего соседа по скамье, дабы понять, что он такое… Они уже учились на втором курсе, когда однажды ее осенило: простое слово разом определило природу его нестандартности — надо было только решиться это слово произнести. 1 декабря 1904 года она написала своему кузену в Норвегию:

«Кстати, о гении. Занятно быть знакомой с гением… Это Нильс Бор… В нем все больше проявляется что-то необычное… Это самый лучший человек и самый скромный, какого ты можешь себе вообразить…»

Кроме лекций Т. Тиле, были семинары X. Хеффдинга.

Университетское расписание искушало разнообразием тех, кто хотел бы знать все и быть впереди по всем предметам. Но юноша Бор хотел в познании вовсе не этого. Кто-то образно обмолвился о нем: «человек вертикали»… Это и значило — вгрызаться в суть вещей! И, пренебрегая большинством лекционных курсов, он не мог пренебречь регулярными занятиями по философии. Да к тому же вел эти занятия так хорошо знакомый с детства «дядя Харальд Хеффдинг».

Хеффдинг был на целых двенадцать лет старше отца и начал профессорствовать в Копенгагенском университете, когда его, Нильса, и на свете-то еще не было. Но и теперь — в свои шестьдесят — Старик отличался широтой исканий. Его равно занимали проблемы психологии и логики, этики и религии, теории познания и истории философии. Он не считал себя приверженцем ни одной из философских систем прошлого. У него было вдохновляющее убеждение:

«Решения проблем могут умирать, но сами проблемы всегда пребывают живыми. Если бы это было не так, у философии не было бы столь долгой истории».

Его слушатели могли искать собственные решения любых вопросов. В них пробуждался критический дух. И занятия философией у Хеффдинга отвечали естественным склонностям юноши Нильса. Это имел случай почувствовать сам Хеффдинг, когда студент Бор принялся читать одну его работу, связанную с проблемами логики. (По-видимому, «Психологические основы логических суждений».)

14 декабря 1900 года впервые прозвучало слово «квант». Макс Планк, произнесший его, проявил осторожность: это только рабочая гипотеза. Однако прошло не так много времени, и Эйнштейн с завидной смелостью заявил: квант — это реальность! Но становление квантовой механики не было спокойно триумфальным. Здесь как никогда прежде драма идей тесно сплеталась с драмой людей, создававших новую физику. Об этом и рассказывается в научно–художественной книге, написанной автором таких известных произведений о науке, как «Неизбежность странного мира», «Резерфорд», «Нильс Бор».

Научно-художественная книга о физике и физиках. Эта книга — нечто вроде заметок путешественника, побывавшего в удивительной стране элементарных частиц материи, где перед ним приоткрылся странный мир неожиданных идей и представлений физики нашего века. В своих путевых заметках автор рассказал о том, что увидел. Рассказал для тех, кому еще не случалось приходить тем же маршрутом. Содержит иллюстрации.

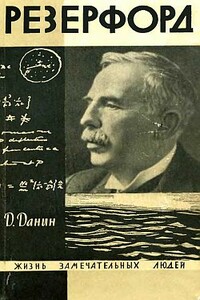

Книга Д.Данина посвящена величайшему физику-экспериментатору двадцатого столетия Эрнесту Резерфорду (1871–1937).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.