Николай II - [17]

Полный официальный титул Николая отныне звучит: «Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса Таврического, Царь Грузинский, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский, Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Карельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных земель Государь и Великий Князь Новагорода низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и вся северныя страны Повелитель, и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и области Арменския, Черкасских и Горских князей и иных Наследный Государь и Обладатель, Государь Туркестанский, наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, Дитмарский, Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая». С коронацией царь также сделался главой Русской православной церкви.

Торжественный обед в честь коронации был накрыт на семь тысяч персон. Среди придворной знати, дипломатов и чужеземных королей находился один скромный гость — потомок крестьянина Ивана Сусанина, сыгравшего важную роль в истории династии Романовых. Когда поляки в начале XVII века намеревались узурпировать русский трон и с этой целью хотели захватить законного наследника Михаила Федоровича, первого царя из дома Романовых, Иван Сусанин помешал им. Он отказался под пытками сказать полякам, где находится Михаил, тем самым спас ему жизнь и способствовал воцарению Романовых[19].

Меню обеда включало черепаховый суп, пироги, соленую рыбу под раковым соусом, говяжье филе с корнеплодами, холодные закуски — рябчиков и гусиную печень, индеек и цыплят, салат, цветную капусту и зеленый горошек, а завершалось горячим ананасом с фруктами и мороженым.

Репертуар театров в эти дни состоял исключительно из русских произведений, без всяких западных влияний — оперы Глинки «Руслан и Людмила», национально-патриотических «Жизнь за царя» и «Ермак Тимофеевич, или Покорение Сибири»[20], а также балетных и цирковых представлений.

Назначенное на последний день народное гулянье, впрочем, должно было стать зловещим предзнаменованием для новоиспеченного царя. Ходынское поле за городом предназначалось для увеселения широкой публики. На огромной равнине, где за несколько лет до того проходила всемирная выставка, соорудили сто пятьдесят ларьков для раздачи бесплатного угощения и напитков. Разбили рундуки и киоски, театральные и концертные трибуны и цирковые шатры. Каждый посетитель получал на память монету с профилем нового царя.

Уже с полуночи выстраивались очереди. К утру ожидали входа полмиллиона человек — во много раз больше, чем ожидалось. В ожидании открытия толпа прорывала кордоны и штурмовала ларьки. Они сносили штакетник, которым были кое-как огорожены многочисленные ямы. Под натиском задних доски обламывались. Напиравшая толпа давила, растаптывала упавших. В конце концов погибло более двух тысяч человек, несколько тысяч получили травмы.

Когда царь узнал об этом, он хотел отменить все намеченные пункты программы и отправиться в монастырь молиться за погибших. Однако его окружение, в первую очередь трое дядьев, имевших на него сильное влияние с самого начала правления, отговорили его: ведь подобные несчастья имели место и при других коронациях, в Англии погибших было гораздо больше — и никого это не волновало. К тому же по политическим соображениям необходимо, чтобы Николай явился вечером на бал к французскому послу. Франция — в то время единственная союзница России — провела большие приготовления к этому событию. В Россию доставили дорогие ковры и горы серебряной посуды, из Прованса отправили сто тысяч роз.

Николай сдался. Достаточный повод для критиков укоризненно качать головой — ведь программой были предусмотрены и другие подобные мероприятия: последовали балы у британского и германского послов и представителей прочих государств.

Критически настроенные современники, как явствует из свидетельств очевидцев, усматривали в этой катастрофе, сообразно тогдашней склонности к мистицизму и суевериям, Божье знамение, которое отразится на всем царствовании Николая II.

Николай всячески пытается смягчить последствия. Он выделяет семье каждого погибшего по тысяче рублей из собственных средств — не из казны (некоторые источники называют цифру четыре тысячи) и принимает на себя все расходы по погребению — иначе пришлось бы хоронить жертв в братской могиле. Он распорядился организовать следствие для выяснения причин катастрофы. Ответственными за организацию гулянья были министр двора Воронцов-Дашков и великий князь Сергей Александрович, дядя царя и генерал-губернатор московский. Царь решил уволить обоих. Когда это его намерение стало известно, остальные великие князья пригрозили, что подадут в отставку, если Сергей не останется на своем посту. Николай сдался. Единственным виновником был объявлен Воронцов-Дашков.

А. И. Лебедь — один из популярных политиков в сегодняшней России. Это подтверждается одиннадцатью миллионами голосов, полученных им на президентских выборах летом 1996 года.В книге подробно рассказывается о его жизни, становлении личности, военной службе и политической карьере.Не со всеми выводами и оценками автора можно согласиться, однако в целом книга представит большой интерес для широкого круга читателей.

В книге Элизабет Хереш, немецкого историка, автора многих книг по истории России, приведены малоизвестные факты из жизни Александра Парвуса, коммерсанта и шпиона, разработавшего и осуществившего программу российской революции 1917 года, в результате которой к власти пришли большевики во главе с Лениным.Даты в русских цитатах приводятся по русскому календарю, который отставал от западного на двенадцать, а с 1900 по 1917 гг. — на тринадцать дней. Часто при этом указывается и западная дата, для событий за пределами России указывается только она.

При написании книги, где автор показывает роль последней русской царицы Александры в истории России, помимо писем и дневников царицы использованы ранее не публиковавшиеся протоколы заседаний парламента, а также допросов царских министров Временного правительства и воспоминания очевидцев.Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Сын последнего царя Николая II, царевич Алексей, прожил всего четырнадцать лет. Он оказался свидетелем заката великой империи — Российской империи, которую он должен был спустя годы получить в наследство. Судьба и история, как известно, распорядились иначе: царевич разделил участь всей своей семьи, расстрелянной но приказу революционного правительства.Книга рассказывает о жизни наследника российского престола и о его семейном окружении. Автор строит повествование на основе обширного документального материала, не идеализируя российскую историю.Книга рассчитана на широкий круг читателей.

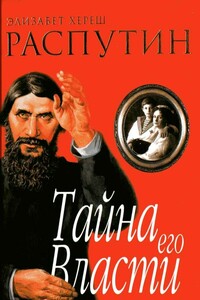

В книге повествуется об одиозной и противоречивой личности в истории России — Григории Распутине. Как простой сибирский крестьянин сумел войти в круг приближенных царя? В чем кроется феномен его власти над людьми? Какова роль Г. Распутина в предшествующих 1917 году событиях?.. Об этом и многом другом вам поведают тайные доклады полицейских агентов, записки помощницы Распутина, его письма и личные записи, рассказы современников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.