Нездешний вечер - [4]

– Михаил Алексеевич! Умоляю – почитайте сейчас! А то мне – уходить. Певуче:

– Куда-а?

Объясняю.

Он, не слушая:

– За-че-ем? Здесь хорошо. Здесь очень хорошо. Нам всем – давно пора уходить.

(О как мы скоро потом – все ушли! В ту самую вьюгу, нас грозно и верно стерегшую...)

Продолжаю умолять.

Он:

– Я прочту – последнее. (Начало о зеркалах. Потом:)

(непомерная пауза и – mit Nachdruck[3] всего существа!) – похоже – (почти без голоса)

Стихи, собственно, кончаются здесь, но как в жизни, вторым прощанием:

Незабвенное на похоже и так ударение, это было именно так похоже... на блаженство! Так только дети говорят: так хочется! Так от всей души – и груди. Так нестерпимо-безоружно и обнаженно и даже кровоточаще среди всех – одетых и бронированных.

Кузминского пенья я не дождалась, ушла, верная обещанью. Теперь – жалею. (Жалела уже тогда, жалела и уходя, жалела и выйдя – и дойдя – и войдя. Тем более что моя больная, не дождавшись меня, то есть не поверив обещанию, которое я сдержала, – спокойно спала, и жертва, как все, была напрасной.)

Все:

– Но Михаил Алексеевич еще будет читать!

Я, твердо:

– Но я обещала!

– Но Михаил Алексеевич, может быть, будет петь!

Я, жалобно:

– Но я обещала!

Подходит мой милый верблюжий Сережа. Подходит сам Кузмин, чье присутствие я весь вечер непрерывно всеминутно неослабно на себе, как определенное давление, чувствовала.

– Останьтесь же, вы так мало побыли! (И последний невинный неотразимый довод:) Я, может быть, буду петь.

(Шепот и волнение голов, как ржи под ветром: “Будет петь... Будет петь... Будет петь...”).

– Но разве можно уйти после первой песни? Я тогда просто не уйду – никогда. Потому – ухожу сейчас.

– Какая вы, однако, твердая! – восхищенно и немного ошельмованно – Кузмин.

– Ein Mann – ein Wort!

– Но вы ведь – Frau!

– Нет! Mensch! Mensch! Mensch[4]!

Последнее, что помню – последним оборотом головы – Кузмина, уже подходящего к роялю.

И все они умерли, умерли, умерли...

Умерли братья: Сережа и Лёня, умерли друзья: Лёня и Есенин, умерли мои дорогие редакторы “Северных Записок”, Софья Исааковна и Яков Львович, умер позже всех, в Варшаве, – Лорд, и теперь умер Кузмин.

Остальные – тени.

Кузмина я больше не видала. Но встреча с ним у меня еще была.

Вот конец моего письма к нему, в июне 1921 года, письма, сгоряча написанного к себе в тетрадку и потому уцелевшего. (Первая половина письма – живописание ему нашей встречи, только что читателем прочитанной.)

...“Вхожу в Лавку писателей, единственный слабый источник моего существования. Робко, кассирше: “Вы не знаете, как идут мои книжки?” (Переписываю стихи, сшиваю в тетрадочки и продаю. Это у нас называется – преодолевать Гутенберга[5].) Пока она осведомляется, я, pour me donner une contenance[6], перелистываю книги на прилавке. Кузмин. “Нездешние вечера”. Раскрываю: копьем в сердце – Георгий! Белый Георгий! Мой Георгий, которого пишу уже два месяца – житие. Ревность и радость, двойное острие, читаю – радость растет, кончаю – змей ревности пронзен, пригвожден. Встает из глубины памяти моя встреча.

Открываю дальше: Пушкин – мой Пушкин, то, что всегда говорю о нем – я. И, третье – Гёте, мой Гёте, мой, с шестнадцати лет, Гёте – старый! тайный! – тот, о ком говорю, судя современность: “Перед лицом Гёте...”

Прочла только эти три стиха. Ушла, унося боль, радость, восторг, – все, кроме книжки, которую не могла купить, так как ничто мое не продалось. И чувство: – раз есть еще такие стихи...

Что мне еще остается сказать Вам, кроме:

– Вы так близки мне, так родны...

Внешний повод, дорогой Михаил Алексеевич, к этому моему письму – привет, переданный мне госпожой Волковой”.

А вот – те глаза:

(Написано и отослано ему в июне 1921 года с письмом.)

Я эту вещь назвала “Нездешний вечер”. Начало января 1916 года, начало последнего года старого мира. Разгар войны. Темные силы.

Сидели и читали стихи. Последние стихи на последних шкурах у последних каминов. Никем за весь вечер не было произнесено слово фронт, не было произнесено – в таком близком физическом соседстве – имя Распутин.

Завтра же Сережа и Лёня кончали жизнь, послезавтра уже Софья Исааковна Чайкина бродила по Москве, как тень ища приюта, и коченела – она, которой всех каминов было мало, у московских привиденских печек.

`Вся моя проза – автобиографическая`, – писала Цветаева. И еще: `Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком`. Написанное М.Цветаевой в прозе отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

Знаменитый детский психолог Ю. Б. Гиппенрейтер на своих семинарах часто рекомендует книги по психологии воспитания. Общее у этих книг то, что их авторы – яркие и талантливые люди, наши современники и признанные классики ХХ века. Серия «Библиотека Ю. Гиппенрейтер» – и есть те книги из бесценного списка Юлии Борисовны, важные и актуальные для каждого родителя.Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) – русский поэт, прозаик, переводчик, одна из самых самобытных поэтов Серебряного века.С необыкновенной художественной силой Марина Цветаева описывает свои детские годы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть посвящена памяти актрисы и чтицы Софьи Евгеньевны Голлидэй (1894—1934), с которой Цветаева была дружна с конца 1918 по весну 1919 года. Тогда же она посвятила ей цикл стихотворений, написала для неё роли в пьесах «Фортуна», «Приключение», «каменный Ангел», «Феникс». .

«… В красной комнате был тайный шкаф.Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери – «Дуэль».Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням – а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый – Пушкин, отходящий – Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревец, убил.Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета ...».

«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе – от собственной хроники роковых дней России до прозрачного эссе «Мой Пушкин» – отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

«Пазл Горенштейна», который собрал для нас Юрий Векслер, отвечает на многие вопросы о «Достоевском XX века» и оставляет мучительное желание читать Горенштейна и о Горенштейне еще. В этой книге впервые в России публикуются документы, связанные с творческими отношениями Горенштейна и Андрея Тарковского, полемика с Григорием Померанцем и несколько эссе, статьи Ефима Эткинда и других авторов, интервью Джону Глэду, Виктору Ерофееву и т.д. Кроме того, в книгу включены воспоминания самого Фридриха Горенштейна, а также мемуары Андрея Кончаловского, Марка Розовского, Паолы Волковой и многих других.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Абвер, «третий рейх», армейская разведка… Что скрывается за этими понятиями: отлаженный механизм уничтожения? Безотказно четкая структура? Железная дисциплина? Мировое господство? Страх? Книга о «хитром лисе», Канарисе, бессменном шефе абвера, — это неожиданно откровенный разговор о реальных людях, о психологии войны, об интригах и заговорах, покушениях и провалах в самом сердце Германии, за которыми стоял «железный» адмирал.

Максим Семеляк — музыкальный журналист и один из множества людей, чья жизненная траектория навсегда поменялась под действием песен «Гражданской обороны», — должен был приступить к работе над книгой вместе с Егором Летовым в 2008 году. Планам помешала смерть главного героя. За прошедшие 13 лет Летов стал, как и хотел, фольклорным персонажем, разойдясь на цитаты, лозунги и мемы: на его наследие претендуют люди самых разных политических взглядов и личных убеждений, его поклонникам нет числа, как и интерпретациям его песен.

Начиная с довоенного детства и до наших дней — краткие зарисовки о жизни и творчестве кинорежиссера-постановщика Сергея Тарасова. Фрагменты воспоминаний — как осколки зеркала, в котором отразилась большая жизнь.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.

Один из самых знаменитых откровенных романов фривольного XVIII века «Жюстина, или Несчастья добродетели» был опубликован в 1797 г. без указания имени автора — маркиза де Сада, человека, провозгласившего культ наслаждения в преддверии грозных социальных бурь.«Скандальная книга, ибо к ней не очень-то и возможно приблизиться, и никто не в состоянии предать ее гласности. Но и книга, которая к тому же показывает, что нет скандала без уважения и что там, где скандал чрезвычаен, уважение предельно. Кто более уважаем, чем де Сад? Еще и сегодня кто только свято не верит, что достаточно ему подержать в руках проклятое творение это, чтобы сбылось исполненное гордыни высказывание Руссо: „Обречена будет каждая девушка, которая прочтет одну-единственную страницу из этой книги“.

Роман «Шпиль» Уильяма Голдинга является, по мнению многих критиков, кульминацией его творчества как с точки зрения идейного содержания, так и художественного творчества. В этом романе, действие которого происходит в английском городе XIV века, реальность и миф переплетаются еще сильнее, чем в «Повелителе мух». В «Шпиле» Голдинг, лауреат Нобелевской премии, еще при жизни признанный классикой английской литературы, вновь обращается к сущности человеческой природы и проблеме зла.

Самый верный путь к творческому бессмертию — это писать с точки зрения вечности. Именно с этой позиции пишет свою прозу Чингиз Айтматов, классик русской и киргизской литературы, лауреат престижнейших премий. В 1980 г. публикация романа «И дольше века длится день…» (тогда он вышел под названием «Буранный полустанок») произвела фурор среди читающей публики, а за Чингизом Айтматовым окончательно закрепилось звание «властителя дум». Автор знаменитых произведений, переведенных на десятки мировых языков повестей-притч «Белый пароход», «Прощай, Гульсары!», «Пегий пес, бегущий краем моря», он создал тогда новое произведение, которое сегодня, спустя десятилетия, звучит трагически актуально и которое стало мостом к следующим притчам Ч.

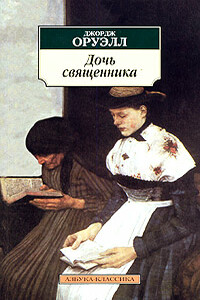

В тихом городке живет славная провинциальная барышня, дочь священника, не очень юная, но необычайно заботливая и преданная дочь, честная, скромная и смешная. И вот однажды... Искушенный читатель догадывается – идиллия будет разрушена. Конечно. Это же Оруэлл.