Невозвратные дали. Дневники путешествий - [2]

А в «Истории одного путешествия» дело доходило у героини даже до нервных срывов, до плача. Вот почему Анастасия Ивановна не хотела при жизни делиться с читателями этим текстом. Он ведь местами исповедален очень горькой искренностью. Это действительно было сильное увлечение. Но своим «последним земным очарованием в 78 лет», своей последней земной любовью она назовет потом поэта и переводчика Алексея Шадрина, также встреченного в Доме поэта в Коктебеле. О нем она кратко рассказала в очерке «Зимний старческий Коктебель».

Не скроем, что герой очерковой повести «История одного путешествия» был на момент встречи с Анастасией Ивановной душевно болен; потом в его судьбе будут и психиатрические больницы, и скитания без определенного места жительства — настоящий синдром бродяжничества. Но это в полной мере проявится позже. Тогда же были только первые «всполохи», впоследствии настолько пугавшие Анастасию Ивановну, что она опасалась оставаться с Валерием наедине. А в начале 1990-х, когда состояние нищего, бездомного поэта намного усугубилось, посылал он ей довольно бессмысленные телеграммы угрожающего содержания с требованием денег. В 1980-х годах он уже очень редко навещал Анастасию Ивановну, приезжая в Москву, но вел себя мирно, «чудил», конечно, но не чрезмерно.

По последним доходившим сведениям мы знаем, что В. Исаянц появлялся в Воронеже, там клуб местных поэтов принял в его судьбе участие, добрые люди помогли выпустить в известном издательстве «Водолей» книгу Валерия под названием «Пейзажи инобытия». Известно также, что поэт продолжает скитаться по электричкам и лесам под Воронежем.

О том крымском путешествии сохранился и небольшой фрагмент очерка самого Валерия Исаянца, который называется «Незабываемый день»[3]. Из этого текста узнаём, что в Феодосию на поиски дома, где жила Анастасия Ивановна в 1921 году, они с В. Исаянцем отправились 12 октября. Рассказывая о писательнице, Валерий пишет: «Меня поразила в Анастасии Ивановне ее тишина, в глубине которой, как в глубине глаз, звезд, предметов, в глубине ее неповторимой речи складывалось что-то доброе, яркое, не соотнесенное ни с чем в окружении. И ее чуткость на каждую подлинную интонацию, ее безграничная доверчивость этой интонации стиха или слова… Она спрашивала у меня стихи, она, сама стиховая, творческая природа, и ранее, чем я успевал переписывать бесконечные „Пролетки“ или „Игру берез“, переписывала мне своим неповторимым почерком забытые стихи Марины и свои…»[4]

«Зимний старческий Коктебель» — это иное краткое путешествие, оно посвящено поездке в Крым в 1988 году. Прошли годы со времени того крымского путешествия 1971 года. Спутником Анастасии Ивановны теперь был врач, Юрий Ильич Гурфинкель[5]. Познакомился он с Анастасией Ивановной в 1977 году, когда в мае она попала в больницу. Оценив Юрия Ильича и как опытного врача, и как писателя-прозаика, она подружилась с ним, и он стал ее непременным советчиком и другом, навещавшим писательницу почти до последних дней ее долгой жизни. Он тоже оставил литературные воспоминания о совместных с Анастасией Ивановной путешествиях. Они называются «Анастасия»[6] и делятся на два очерка — «Коктебель» и «Голландия».

В первом из очерков Юрия Ильича есть такое наблюдение: «А вскоре „Юность“ напечатала рассказ Анастасии Ивановны „Зимний старческий Коктебель“ — путевой очерк об этой поездке… На многих произвела впечатление ее смелость — в таком возрасте отправиться в столь неблизкие края. Но еще больше читавших восхитила свежесть восприятия, внутренняя свобода, с которой эта вещь была написана. Теперь имя Анастасии Ивановны уже не замалчивалось. „Литературная газета“, например, посвятила целый подвал разбору художественных достоинств рассказа. У меня же он вызвал чувство, какое бывает, когда стоишь за спиной художника, преобразующего увиденное в пейзаж на полотне. Точность рисунка, мазок за мазком… Небо и пространство, люди и деревья волшебным образом оживлены, и кажется, это всегда будет существовать, хотя уже темнеет, многие разошлись по домам и совсем по-другому легли тени деревьев»[7].

«В зимнем старческом Коктебеле» мы наблюдаем всё ту же материнскую заботу «лирической героини», от лица которой ведется повествование, обращенное к ее спутнику. Но она, эта забота, куда менее настойчива и отмечена, может быть, большим уважением. Не любовным, а дружеским чувством… Тот же мотив, но намного слабее, выражен в очерке, посвященном путешествию с Юрием Ильичом в Голландию.

Оба очерка (это именно очерки, не рассказы) писались «синхронно событиям»; наверное, оттого особенно слышен тон исповедальной откровенности, свойственный Анастасии Ивановне со времен еще ее первых, основанных на дневниках книг. Писательница обращает пристальное душевное внимание на встреченных и в горести и в радости людей, на окружающий их интерьер или пейзаж. И тут же из ее памяти возникают стихи сестры Марины, Мандельштама, вспоминаются лица, события, даты глубочайшего прошлого — реминисценции к раннему детству, юности. Анастасия Ивановна — при полной свободе своего пера — вспоминает, по ходу действия, множество имен. Для нее в жизни многое — важно!.. На память приходит эпизод из ее «Воспоминаний»: старшая сестра Марина говорит о том, что нужно пригласить фотографа, чтобы он снял покончившего с собой студента Бориса Бобылева. При этом она произносит пронзительные слова: надо его запомнить, «не упустить — туда». Так и Анастасия Ивановна свою жизнь, свои встречи «фотографировала» тонким пером, и жизнь оставалась в сетях ее строк — живой. Совершенно по-другому, хотя и так же

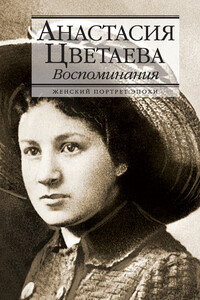

Анастасия Ивановна Цветаева (1894–1993) – прозаик; сестра поэта Марины Цветаевой, дочь И.В. Цветаева, создателя ГМИИ им. А.С. Пушкина.В своих «Воспоминаниях» Анастасия Цветаева с ностальгией и упоением рассказывает о детстве, юности и молодости.Эта книга о матери, талантливой пианистке, и об отце, безоглядно преданном своему Музею, о московском детстве и годах, проведенных в европейских пансионах (1902–1906), о юности в Тарусе и литературном обществе начала XX века в доме Волошина в Коктебеле; о Марине и Сергее Эфроне, о мужьях Борисе Трухачеве и Маврикии Минце; о детях – своих и Марининых, о тяжелых военных годах.Последние две главы посвящены поездке в Сорренто к М.

Роман "Amor" — о судьбах людей, проведших многие годы в лагерях и ссылке, о том, что и в бесчеловечных условиях люди сохраняли чувство собственного достоинства, доброту.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

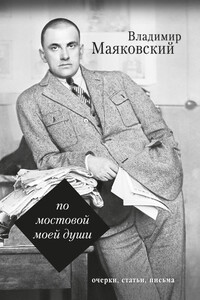

«Маяковский идет — и по новым кварталам Москвы, и по старому Парижу, по всей нашей планете идет с „заготовками“ — не новых рифм, а новых дум и чувств…» — писал Илья Эренбург. За свою жизнь Владимир Маяковский проехал сто пятьдесят тысяч километров, девять раз выезжал за рубеж. Побывал в Польше, Чехословакии, Германии, Франции, Испании, Кубе, Мексике, США. И каждый раз он привозил из своих путешествий новые стихи, очерки, рисунки. Оттуда же летели то радостные, то тревожные письма поэта Лиле Брик — ей первой спешил он рассказать о пребывании за границей. Знакомство с культурой других стран, общение с коренными жителями и эмигрантами, богатые впечатления от увиденного стали основой его прозы, написанной в том же маршевом, барабанном ритме, который так хорошо знаком по его стихам и который ярко выделяет голос Маяковского среди всех остальных голосов.

Имя Д.С. Лихачева, филолога, культуролога, искусствоведа, академика, исследователя древнерусской литературы, садово-парковой и храмовой архитектуры, иконописных произведений сегодня известно всем. Читая его книги, беседуешь с мудрым человеком, чьи мысли и наблюдения заставляют о многом задуматься и многое пересмотреть в своей жизни. Этот сборник составили его письма-эссе и разнообразные заметки из записных книжек. В них – размышления о России, ее культурном богатстве, письменности, языке, замечательных традициях, о смысле всего сущего на земле… И, конечно, о самом человеке, которому любовь к родине, дому, семье открывает дорогу в мир добра и гармонии, а умение понимать искусство дает глубину взгляда и счастье общения.

«Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение… – всё это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души», – писала совсем юная Марина Цветаева. И словно исполняя этот завет, ее сын Георгий Эфрон писал дневники, письма, составлял антологию любимых произведений. А еще пробовал свои силы в различных литературных жанрах: стихах, прозе, стилизациях, сказке. В настоящей книге эти опыты публикуются впервые. Дневники его являются продолжением опубликованных в издании «Неизвестность будущего», которые охватывали последний год жизни Марины Цветаевой.

Письма Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это настоящий роман о творчестве и любви двух современников, равных по силе таланта и поэтического голоса. Они познакомились в послереволюционной Москве, но по-настоящему открыли друг друга лишь в 1922 году, когда Цветаева была уже в эмиграции, и письма на протяжении многих лет заменяли им живое общение. Десятки их стихотворений и поэм появились во многом благодаря этому удивительному разговору, который помогал каждому из них преодолевать «лихолетие эпохи».Собранные вместе, письма напоминают музыкальное произведение, мелодия и тональность которого меняется в зависимости от переживаний его исполнителей.