Невидимая птица - [8]

«С непостижимой уму быстротой…»

«Если это последние слезы…»

«Кладбища… дороги… океаны…»

«Эти слова относились ко мне…»

МАРТ

«Неясным полон обещаньем…»

«Те, которых не осудят…»

«Вечером весенним и морозным…»

«Я жду тебя – я чуда жду…»

«На кладбище уже почти весна…»

Памяти Д. Л. Гликберга

«Что в том, что мне бывало тяжело…»

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка В.Г. Белинского в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю».

Вильгельм Александрович Зоргенфрей (1882–1938) долгие годы был известен любителям поэзии как блистательный переводчик Гейне, а главное — как один из четырех «действительных друзей» Александра Блока.Лишь спустя 50 лет после расстрела по сфабрикованному «ленинградскому писательскому делу» начали возвращаться к читателю лучшие лирические стихи поэта.В настоящее издание вошли: единственный прижизненный сборник В. Зоргенфрея «Страстная Суббота» (Пб., 1922), мемуарная проза из журнала «Записки мечтателей» за 1922 год, посвященная памяти А.

Филарет Иванович Чернов (1878–1940) — талантливый поэт-самоучка, лучшие свои произведения создавший на рубеже 10-20-х гг. прошлого века. Ему так и не удалось напечатать книгу стихов, хотя они публиковались во многих популярных журналах того времени: «Вестник Европы», «Русское богатство», «Нива», «Огонек», «Живописное обозрение», «Новый Сатирикон»…После революции Ф. Чернов изредка печатался в советской периодике, работал внештатным литконсультантом. Умер в психиатрической больнице.Настоящий сборник — первое серьезное знакомство современного читателя с философской и пейзажной лирикой поэта.

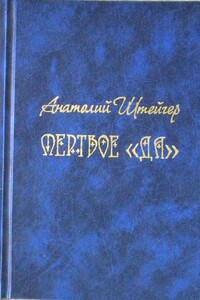

Очередная книга серии «Серебряный пепел» впервые в таком объеме знакомит читателя с литературным наследием Анатолия Сергеевича Штейгера (1907–1944), поэта младшего поколения первой волны эмиграции, яркого представителя «парижской ноты».В настоящее издание в полном составе входят три прижизненных поэтических сборника А. Штейгера, стихотворения из посмертной книги «2х2=4» (за исключением ранее опубликованных), а также печатавшиеся только в периодических изданиях. Дополнительно включены: проза поэта, рецензии на его сборники, воспоминания современников, переписка с З.

Вере Сергеевне Булич (1898–1954), поэтессе первой волны эмиграции, пришлось прожить всю свою взрослую жизнь в Финляндии. Известность ей принес уже первый сборник «Маятник» (Гельсингфорс, 1934), за которым последовали еще три: «Пленный ветер» (Таллинн, 1938), «Бурелом» (Хельсинки, 1947) и «Ветви» (Париж, 1954).Все они полностью вошли в настоящее издание.Дополнительно републикуются переводы В. Булич, ее статьи из «Журнала Содружества», а также рецензии на сборники поэтессы.