Неведомые земли. Том 1 - [88]

«Несомненно, что в IV в. до н.э. на германском побережье Северного моря был только один залив, и это могло быть только устье Эльбы. Геологическими данными установлено, что между гольштинской и ганноверской песчаными возвышенностями вплоть до района Лауэнбурга, где в то время Эльба впадала в море, некогда простирался 18-мильный морской залив, который исчез лишь в XIII в. Огромное устье Эльбы и сегодня еще достигает 15 км в ширину».[101]

Как бы ни назывался этот эстуарий, можно считать доказанным, что речь идет об устье Эльбы и окружающих его отмелях.

Если остров Абалус находился на расстоянии одного дня плавания от этого эстуария, то, принимая за основу современную карту Северного моря, такое местоположение можно считать доказательством того, что только Гельголанд мог быть островом янтаря. Ведь Гельголанд — единственный остров Северного моря, отдаленный от материка. Поэтому исследователи неоднократно и настойчиво утверждали, что древний Абалус идентичен Гельголанду.[102] То же самое утверждал и автор в первом издании своего труда.[103]

И все же такое утверждение было ошибочным. Геологические данные показали, что Гельголанд, где теперь лишь изредка встречается незначительное количество янтаря, и в прежние времена не мог быть его крупным источником. Дело в том, что янтарь связан с отложениями третичного возраста, [195] которых на Гельголанде нет и никогда не было.[104] На эти новые данные уже указывалось в дополнении к III тому первого издания настоящего труда.[105]

Васмунд и Ветцель высказали предположение, что древней землей янтаря был ныне исчезнувший, но часто упоминавшийся в древних источниках остров Зюдштранд, лежавший западнее Ойдерштедта[106] и представлявший подобие Нордштранду. Такое предположение основывалось на том, что Зюдштранд тоже находился в районе, особенно богатом янтарем.[107] Однако и эта точка зрения неосновательна. Согласно так называемой «Вальдемарской книге земли», остров Зюдштранд еще в 1231 г. находился в непосредственной близости от материка,[108] а не на расстоянии одного дня плавания от него, а за 1500 лет до того наверняка сам еще был частью континента. Недавно была высказана мысль, что весь Эйдерштедт когда-то был Зюдштрандом,[109] но по тем же причинам это не может относиться к пифееву острову Абалусу. Буш, замечательный нордштрандский крестьянин, прекрасно знающий историю Северного моря в районе Северо-Фризских островов, привел по этому поводу в письме от 22 февраля 1942 г. следующие весьма важные соображения:

«Названия Зюдштранд и Нордштранд могли появиться лишь после того, как возник проток Хевер, то есть в X в. До тех пор в этих районах не могло быть островов… Так как с начала нашей эры у этого побережья постоянно наблюдается опускание суши, то вполне возможно, что в тот период западнее Эйдерштедта по направлению к Гельголанду находился янтарный остров или несколько островов, как считает Дельф. Следовательно, речь может идти об участке суши возле острова Зюдштранд, но ни в коем случае не о самом острове».

Эти геологические и исторические факты неопровержимы. Остров Абалус мог находиться только перед западным побережьем Шлезвиг-Гольштейна. Всякая другая возможность исключается. Ныне этот остров исчез. Ни Зюдштранд, ни Гельголанд нельзя отождествлять с древним островом янтаря. Последний должен был находиться между двумя этими островами, и современная наука не знает для него никакого названия. Поэтому целесообразней оставить за островом его древнее имя Абалус. Дельф так пытался уточнить местоположение этого острова «Восточнее Гельголанда, на 15-20 км западнее Санкт-Петера, и, возможно, к северу, по направлению к острову Амрум».[110] [196]

Как сообщает Дельф, догадка о том, что именно здесь следует искать остров Абалус, впервые была высказана Луц-Гекком на основании геологических данных о нахождении на дне моря в западной части полуострова Эйдерштедт цехштейна и пестрого песчаника. Эту локализацию древнего острова янтаря следует пока считать самой достоверной и надежной.

С янтарным островом Абалус тесно связан вопрос о том, какая же современная река идентична Эридану — знаменитой янтарной реке древности. Остановимся вкратце на этом вопросе, по поводу которого спор продолжается несколько столетий.[111] В настоящее время пришли к выводу, что прообразом реки Эридан, предание о которой возникло в III в. до н.э., могут быть лишь две реки — Эльба и Эйдер.[112] После многих ошибочных толкований в древности и в новое время (Рона, По, Висла, Рейн) Мак в 1860 г. впервые указал на Эйдер.[113] Недавно и Андре присоединился к этому толкованию.[114] Позднее, впрочем, Мак изменил свою точку зрения и в докладе, сделанном 3 июня 1867 г. в Киле, привел весьма убедительные доводы, побудившие его к новому выводу. «Нет никаких сомнений в том, что Эридан — это Эльба».[115]

Как ни странно, такое весьма важное толкование, насколько известно автору, совершенно игнорировалось в обширной литературе позднейшего времени. Не будучи знакомым с доказательствами Мака, Ольсгаузен в своем докладе Берлинскому антропологическому обществу 19 апреля 1890 г. также сделал попытку отождествить Эридан с Эльбой.

Четырехтомный труд немецкого географа Рихарда Хеннига посвящен открытиям и исследованиям неведомых земель, совершенным мореплавателями и путешественниками доколумбова периода. Своеобразие книги заключается в том, что в ней собраны все дошедшие до нас литературные источники, свидетельствующие о подвигах первооткрывателей, и наряду с этим дается критический анализ как самих документов, так и различных гипотез, выдвинутых крупнейшими специалистами по истории географии.

Четырехтомный труд немецкого географа Рихарда Хеннига посвящен открытиям и исследованиям неведомых земель, совершенным мореплавателями и путешественниками доколумбова периода. Своеобразие книги заключается в том, что в ней собраны все дошедшие до нас литературные источники, свидетельствующие о подвигах первооткрывателей, и наряду с этим дается критический анализ как самих документов, так и различных гипотез, выдвинутых крупнейшими специалистами по истории географии. Второй том «Неведомых земель» посвящен путешествиям, походам и морским экспедициям, осуществленным с 340 по 1200 г. Этот том интересен тем, что освещает период раннего средневековья, который еще слабо исследован в историко-географической литературе.

Четырехтомный труд немецкого географа Рихарда Хеннига посвящен открытиям и исследованиям неведомых земель, совершенным мореплавателями и путешественниками доколумбова периода. Своеобразие книги заключается в том, что в ней собраны все дошедшие до нас литературные источники, свидетельствующие о подвигах первооткрывателей, и наряду с этим дается критический анализ как самих документов, так и различных гипотез, выдвинутых крупнейшими специалистами по истории географии. В третьем томе «Неведомых земель» Хенниг приводит и комментирует первоисточники, относящиеся к открытиям и исследованиям неведомых земель с 1221 по 1413 г. К важнейшим историко-географическим проблемам, рассматриваемым в этом томе, относятся: ознакомление средневекового Запада с Востоком в эпоху монгольских завоеваний, доколумбово открытие Северной Америки норманнами и загадочная судьба норманских колоний в Гренландии, действительные и мнимые открытия европейских мореходов в умеренной, субтропической и тропической зонах Тихого океана, связи между тремя старыми частями света — Европой, Азией и Африкой в XIII—XIV вв. Автор рассказывает здесь о китайском мудреце Чан Чуне, посетившем столицу Чингис-хана, о Марко Поло, Гильоме Рубруке, Ибн-Баттуте и других великих путешественниках и исследователях.

А знаете ли вы, почему все тела притягиваются друг к другу? Что в действительности скрывается за латинским словом «гравитация»? В книге творчески изложена теория старения, связанного с накоплением в организме тяжёлых солей. А также читатель узнает, кем был, где и когда на самом деле жил Иисус Христос, основатель христианства. Автор развивает смелые идеи современных исследователей А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского.

Константин Михайлович Базили, популярный в русских литературных кругах 30-х годов XIX в. автор «Очерков Константинополя», видный дипломат, друг Н. В. Гоголя, пожалуй, меньше всего известен своими трудами о Сирии (вслед за автором мы употребляем здесь историческое понятие «Сирия», имея в виду современные территории Ливана и Сирии). А между тем работы Базили о Сирии оставили значительный след в науке. Его книга «Сирия и Палестина под турецким правительством» была одним из первых в мировой литературе трудов по Новой истории Сирии, Ливана и Палестины.

В изданиях, посвященных истории Великой Отечественной войны, мало и неохотно рассказывается о битве советских войск под старинным русским городом Ржевом. Между тем под Ржевом полегло более двух миллионов человек – больше, чем под Сталинградом или в иных сражениях великой войны. Вину за такие огромные потери многие возлагали на Верховного главнокомандующего Сталина, обвиняя его в неумелом руководстве армией и стратегических просчетах.Однако время делает свою работу. Открытие архивов КГБ-ФСБ дало возможность понять и оценить триединый стратегический замысел советского командования: операции «Монастырь», «Уран», «Марс».

История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Однако любой историк в своих исследованиях обращается к альтернативной истории, когда дает оценку описываемым персонажам или событиям, реконструирует последствия исторических решений, поступков, событий, образующих альтернативу произошедшему в реальности. Тем не менее, всерьез заниматься альтернативной историей рискуют немногие серьезные историки.И все же, отечественная история предлагает богатейший материал для альтернативных исследований, ведь даже само возникновение нашего государства на бедных и холодных равнинах северо-востока Европы, да еще и с центром в ничем не примечательном городке, выглядит результатом невероятного нагромождения случайностей.

Из этой книги читатель узнает, что реальная жизнь кельтских народов не менее интересна, чем мифы, которыми она обросла. А также о том, что настоящие друиды имели очень мало общего с тем образом, который сложился в массовом сознании, что в кельтских монастырях создавались выдающиеся произведения искусства, что кельты — это не один народ, а немалое число племен, объединенных общим названием, и их потомки живут сейчас в разных странах Европы, говорят на разных, хотя и в чем-то похожих языках и вряд ли ощущают свое родство с прародиной, расположенной на территории современных Австрии, Чехии и Словакии…Книга кельтолога Анны Мурадовой, кандидата филологических наук и научного сотрудника Института языкознания РАН, основана на строгих научных фактах, но при этом читается как приключенческий роман.

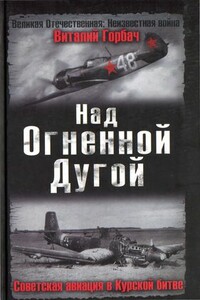

В преддверии Курской битвы перед ВВС Красной Армии были поставлены задачи по завоеванию полного господства в воздухе, изгнанию люфтваффе с поля боя и оказанию эффективного содействия наземным войскам в разгроме врага. Итог ожесточенных двухмесячных боев, казалось бы, однозначно свидетельствовал: поставленные перед «сталинскими соколами» цели были достигнуты, небо над Огненной Дугой осталось за советской авиацией. Однако подлинная цена этой победы, соотношение реальных потерь противоборствующих сторон долгое время оставались за рамками официальных исследований.Как дорого обошлась нам победа? Какова роль люфтваффе в срыве попытки Красной Армии окружить орловскую и харьковскую группировки вермахта? Стало ли сражение над Курской дугой переломным моментом в ходе воздушного противостояния на советско-германском фронте? На эти и на многие другие вопросы вы найдете ответы на страницах этой книги.