Неприкасаемый - [2]

Не то чтобы я видел себя в том образе, какой создавал на потребу публике. Я слушал радио, когда наша глубокоуважаемая премьер-министр (я действительно восхищен ею; такая решительная, такая целеустремленная и к тому же такая восхитительно по-мужски красивая) выступала в палате общин с заявлением, и какое-то время не улавливал, что речь обо мне. Мне казалось, что она говорит о ком-то другом, кого я знаю, но не слишком хорошо, и кого я давно не видел. Довольно необычное ощущение. Департамент уже предупредил меня о том, что предстоит — страшно бестактно, сегодня там другие люди, совсем не те добродушные парни, работавшие в мое время, — и все же для меня это было потрясением. Потом в дневных передачах теленовостей показали какие-то страшно бледные, смазанные снимки, не знаю, откуда они их достали, не могу даже вспомнить, чтобы меня снимали — подходящий для фотографии глагол: дикари правы — снимок отнимает часть души. Я был похож на один из тех сохранившихся трупов, которые раскопали в скандинавских болотах — голая челюсть, обнаженные шейные мышцы, провалившиеся глазницы. Еще до скандала какой-то писателишка, забыл или стараюсь не вспоминать его имя — «историк современности», что бы это ни означало, — почти вычислил меня, но правительство, неуклюже пытаясь спасти свою репутацию, его опередило; мне было по-настоящему стыдно за премьер-министра. Теперь, после всего, что было, я снова разоблачен. Разоблачен! — какое устрашающе безапелляционное утверждение. О, Куэрелл, Куэрелл. Я знаю, что это был ты. Ты мог пойти на такое, чтобы свести старые счеты. Есть ли конец превратностям жизни? Хочу сказать, кроме очевидного.

С какой целью я взялся за перо? Мог бы внушить себе, чтобы просто писать, но не хочу обманываться. В жизни не делал ничего, что не имело бы цели, обычно скрытой, иногда даже от самого себя. Собираюсь ли, подобно Куэреллу, сводить старые счеты? Или, возможно, намерен оправдаться, покаяться? Надеюсь, нет. С другой стороны, не хочу и придумывать себе еще одну красивую маску… Немного поразмыслив, кажется, нашел напрашивающийся оборот: обозначение обстоятельств, прояснение истины, восстановление правды. Слой за слоем я буду снимать грязь — приторную глазурь и затвердевшие пласты сажи, накопившиеся за годы скрываемой от других жизни — пока не доберусь до существа и не увижу ее такой как есть. Свою душу. Самого себя… Когда я, как сейчас, громко хохочу, кажется, комната, зажав рот, испуганно съеживается. Довольно, я жил здесь вполне благопристойно и не должен превращаться в истеричного психопата.

Держался же я сегодня перед лицом стаи газетных шакалов. «Погибали ли из-за вас люди?» Да, голубчик, просто теряли голову. Но нет, нет, я был великолепен, если можно так сказать о себе. Спокоен, сдержан, уравновешен, стоик до мозга костей: Кориолан перед судом. Я великолепный актер, в этом секрет моего успеха («Не должен ли каждый, кто хочет тронуть толпу, быть актером, играющим самого себя?» — Ницше). Оделся для этой роли лучше некуда: старый, но еще добротный пиджак в ломаную клетку, рубашка с Джермин-стрит, галстук от Шарве — красный, ради озорства, вельветовые слаксы, носки цветом и фактурой овсянки, пара потертых, когда-то стильных туфель на толстой резине, которые не носил лет уже тридцать. Словно только что вернулся с уикенда в Клайвдене. Поиграл с мыслью о курительной трубке а ля Скрайн, но это означало бы перестараться; кроме того, чтобы стать настоящим курильщиком, требуются годы. Никогда не используй прикрытие, под которым не можешь держаться естественно, — еще одно авторитетное суждение Боя. Полагаю, с моей стороны было неплохой стратегической хитростью пригласить леди и джентльменов пера к себе, в мой очаровательный дом. Толкаясь, поднимая в давке камеры над головой, с записными книжками в руках, робко ввалились внутрь. Правда, весьма трогательно: такие натянутые, такие неловкие. Мне казалось, что я снова в институте, буду читать лекцию. Мисс Твинсет, будьте добры, прикройте шторы. А вы, Стриплинг, включите проектор. Диапозитив первый: «Предательство в Гефсиманском саду».

Я всегда питал слабость к запущенным садам. Приятно видеть, как природа постепенно берет свое. Разумеется, не дикая природа, я никогда не стоял за нее, ей свое место, а общая неубранность, свидетельствующая о неприятии суетного пристрастия человека к порядку. Я не папист, когда речь идет о земледелии в широком смысле, и вообще за машину для стрижки газонов. В эти полные птичьего гомона апрельские сумерки я вспоминаю, как впервые увидел Бобра, спавшего в гамаке в глубине испещренного тенями сада позади отцовского дома в северном Оксфорде. Как в коконе. Газоны заросли, деревья требовали обрезки. Лето было в разгаре, а мне почему-то запомнилось, что яблони были густо усыпаны цветами (говорят, у меня фотографическая память, что весьма полезно для моего рода деятельности, — вернее, родов деятельности). Кажется, помню также ребенка, угрюмого мальчугана, стоявшего по колено в траве. Испытующе косясь на меня, он сбивал палкой головки крапивы. Кто это был? Возможно, воплощенная чистота и невинность (чуть было не вскрикнул от умиления). Уже испытав потрясение от встреч поврозь с несносной сестрицей и полоумной мамашей Бобра, я почувствовал себя в дурацком положении. Ноги кололи жесткие стебли. Вокруг головы вилась пчела ошалевшая от запаха фиксатора для волос. Я стоял с зажатой под мышкой рукописью — несомненно, что-то важное о позднем кубизме или о смелости рисунка Сезанна — и тут, на этой густо заросшей поляне, все эти заимствованные рассуждения о сходстве и различиях вдруг показались мне смехотворными. Солнечный свет, бегущие по небу облака, легкий ветерок, свисающие ветви деревьев. Бобер продолжал спать в собственных объятиях, откинув на сторону голову. По лбу веером рассыпалась прядь блестящих черных волос. Безусловно, это был не глава семейства, к которому я приехал и который, как уверяла миссис Бобриха, спал в саду. «Знаете, он горазд отлынивать от дел, — царственно фыркнула она, — ни капли сосредоточенности». Я воспринял это как обнадеживающий знак: представление о полусонном рассеянном издателе отвечало моему уже сложившемуся представлению о себе как о проныре, способном проникнуть куда угодно. Но я ошибался. Макс Бревурт — в отличие от Ника, известный как Большой Бобер — оказался таким же хитрым прохиндеем, как и его предки — голландские купцы.

Номинант на Букеровскую премию 1989 года.«Улики», роман одного из ярких представителей современной ирландской литературы Джона Бэнвилла, рождается в результате глубокого осмысления и развития лучших традиций европейской исповедальной и философской прозы. Преступление главного героя рассматривается автором как тупик в эволюции эгоцентрического сознания личности, а наказание убийцы заключается в трагической переоценке собственного духовного опыта. Книга прочитывается как исповедь мятущегося интеллекта и подводит своеобразный итог его самоидентификации на исходе XX века.

Классик современной ирландской литературы Джон Бэнвилл (р. 1945) хорошо знаком русскому читателю романами «Афина», «Улики», «Неприкасаемый».…Затмения жизни, осколки прошлого, воспоминания о будущем. Всего один шаг через порог старого дома — и уже неясно, где явь, а где сон. С каждым словом мир перестает быть обычным, хрупкие грани реальности, призраки и люди вплетены в паутину волшебных образов…Гипнотический роман Джона Бэнвилла «Затмение» — впервые на русском языке.

Роман Джона Бэнвилла, одного из лучших британских писателей, который выиграл Букеровскую премию в 2005 году.

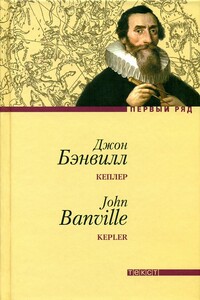

Драматические моменты в судьбе великого математика и астронома Иоганна Кеплера предстают на фоне суровой и жестокой действительности семнадцатого века, где царят суеверие, религиозная нетерпимость и тирания императоров. Гениальный ученый, рассчитавший орбиты планет Солнечной системы, вынужден спасать свою мать от сожжения на костре, терпеть унижения и нужду, мучится от семейных неурядиц.

Это — ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ДЕТЕКТИВ.Но — детектив НЕОБЫЧНЫЙ.Детектив, в котором не обязательно знать, кто и зачем совершил преступление. Но такое вы, конечно же, уже читали…Детектив, в котором важны мельчайшие, тончайшие нюансы каждого эпизода. Возможно, вы читали и такое…А теперь перед вами детектив, в котором не просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ ФИНАЛА — но существует финал, который каждый из вас увидит и дорисует для себя индивидуально…

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.

![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)

Книга состоит из сюжетов, вырванных из жизни. Социальное напряжение всегда является детонатором для всякого рода авантюр, драм и похождений людей, нечистых на руку, готовых во имя обогащения переступить закон, пренебречь собственным достоинством и даже из корыстных побуждений продать родину. Все это есть в предлагаемой книге, которая не только анализирует социальное и духовное положение современной России, но и в ряде случаев четко обозначает выходы из тех коллизий, которые освещены талантливым пером известного московского писателя.

Эти дневники раскрывают сложный внутренний мир двадцатилетнего талантливого студента одного из азербайджанских государственных вузов, который, выиграв стипендию от госдепартамента США, получает возможность проучиться в американском колледже. После первого семестра он замечает, что учёба в Америке меняет его взгляды на мир, его отношение к своей стране и её людям. Теперь, вкусив красивую жизнь стипендиата и став новым человеком, он должен сделать выбор, от которого зависит его будущее.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.

Тревожные тексты автора, собранные воедино, которые есть, но которые постоянно уходили на седьмой план.

Судьба – удивительная вещь. Она тянет невидимую нить с первого дня нашей жизни, и ты никогда не знаешь, как, где, когда и при каких обстоятельствах она переплетается с другими. Саша живет в детском доме и мечтает о полноценной семье. Миша – маленький сын преуспевающего коммерсанта, и его, по сути, воспитывает нянька, а родителей он видит от случая к случаю. Костя – самый обыкновенный мальчишка, которого ребяческое безрассудство и бесстрашие довели до инвалидности. Каждый из этих ребят – это одна из множества нитей судьбы, которые рано или поздно сплетутся в тугой клубок и больше никогда не смогут распутаться. «История Мертвеца Тони» – это книга о детских мечтах и страхах, об одиночестве и дружбе, о любви и ненависти.