Необыкновенное лето - [3]

Раз, проснувшись поутру и узнав, что поезд стоит на хорошо знакомой ему громадной узловой станции Ртищево, Дибич испытал до дурноты головокружительный приступ голода. Перед войной, проезжая эту станцию, он всегда заходил в вокзал, который славился буфетом. На длинных столах к приходу поездов расставлялись тарелки, наполненные горячим борщом, и пахучий парок язычками поднимался над ними. Здесь была школа официантов: маленькие татарчата из окрестных татарских деревень обучались на вокзале служить за столом, и все бывало особенно аппетитно, приманчиво и добротно. Едва услышав название станции, Дибич, как в свежепротертом зеркале, увидел перед собой далеко уходящий ряд тарелок с оранжевыми кругами борща, в жёлтых медалях расплавленного жира и с ленивыми витками пара. Перед каждой тарелкой румянились жареные пирожки. Белый ноздреватый хлеб, нарезанный ломтиками, выглядывал из-за цветочных горшков. Татарчата, с салфетками в руках, отодвигали коленками громоздкие стулья, приглашая гостей сесть. Народ возбуждённо спешил к столу.

Голодная тоска охватила все тело Дибича. Он выглянул из вагона. Невдалеке виднелась толпа, обступившая торговок. Подавляя слабость, он выскочил на платформу и побежал к толкучке. Он принял решение, уже давно искушавшее его: обменять на продовольствие немецкий рюкзак. Сорвав его с плеч, он распихал по карманам и за пазуху содержимое – полотенце, фуфайку, бутылку с водой, – вытряхнул рюкзак, разгладил его ладонью и кинулся в ближнюю кучку людей.

Старуха татарка с бурым лицом и слезящимися, изъеденными трахомой глазами сидела на корточках перед кузовком, наполовину прикрытым мешковиной. Обжаренные куры и бадейка с кислым молоком торчали из другой половины кузова.

– Меняю сумку на пару кур, – воскликнул Дибич, подражая бойкости раздававшихся кругом выкриков.

Татарка утёрла глаза уголком головного платка и продолжала молча сидеть.

– Ну, что же, хозяйка? Погляди, какой товар, – проговорил неуверенно Дибич.

Старуха взяла рюкзак, повертела в морщинистых пальцах и отдала назад, не проронив ни звука.

– Да ты понимаешь по-русски-то?

– Зачем не понимаешь? Не наш сумка, – вдруг сказала татарка.

– Ну да, не наша – заграничная сумка, лучше нашей, видишь – на клеёнчатой подкладке. Не промокнет. Получай за пару кур!

– Ремень рваный, – спокойно возразила старуха.

– Не рваный, а чуть надорван. Починишь.

Она опять дотронулась до рюкзака.

– Худой дырка, – сказала она, покачав головой.

– Зашьёшь, – ответил Дибич и насильно сунул ей на колени рюкзак.

Она неторопливо вывернула его наизнанку, ощупала подкладку, рассмотрела узлы и снова отдала назад.

– Давай цену, цену давай, цену! – вскрикнул Дибич, выворачивая сумку налицо.

– Возьми вот хороший молодка, – сказала татарка, вытянув за ногу молодую курицу.

– Да это цыплёнок, а не молодка! Ишь скупердяга!

– Наш не скупой дядя, твой скупой дядя, – отозвалась она невозмутимо и положила молодку жёлтым, блестящим от жира боком поверх кур.

– Ну, ладно, – сказал нетерпеливо Дибич, складывая рюкзак и делая вид, что сейчас уйдёт, в то же время не в силах двинуться и оторвать взгляд от курицы. – Давай твоего цыплёнка и бадейку молока в придачу. По рукам.

– Зачем бадейка? Большой бадейка, – ответила татарка. – Пей одна кружка.

– Шайтан с тобой, наливай, – обессиленно выговорил Дибич и потянулся к курице.

– Зачем шайтан? Зачем шайтан? – неожиданно крикнула старуха.

Сердитым рывком она накрыла весь кузовок мешковиной и стала быстро вытирать глаза, бормоча под нос на своём непонятном языке.

– Ну, хорошо, хорошо, не шайтан, – почти испуганно сказал Дибич, сдерживая досаду и нетерпение, и приоткрыл кузовок.

Старуха недовольно взяла рюкзак, положила его себе под ноги и стала наливать из бадейки молока.

Дибич жадно смотрел, как тяжёлые розоватые куски молока вперемешку с угольно-коричневыми пенками шлёпались в кружку, и ему было жалко, что следившие за всем его торгом солдаты тоже смотрели в кружку. Он отвернулся немного и не проглотил, а словно перелил в себя холодные, скользкие куски.

С ощущением необыкновенно нежного вкуса, который напомнил детство, облизывая усы, вытирая проступивший на лбу лёгкий пот, он зашагал через площадь к станции. На ходу он вывернул куриную ножку совершенно тем жестом, какой не раз с завистью видел, и только было поднёс её ко рту, как услышал обрадованный, всполошённый крик:

– Ребята! Состав на Пензу подали, айдате!

Он сорвался и побежал вместе с другими куда-то в сторону, к дальним путям.

Пассажирские вагоны были пусты, скамейки недавно вытерты, поезд, видно, только что приготовили. С шумом и торжествующим грохотом вагоны начали живо заполняться.

Дибич облюбовал верхнее место, забрался на скамью, лёг, подложив под локоть шинель, и принялся за еду. Он мог только мечтать о том, чтобы ехать в пассажирском вагоне, удобно вытянув ноги на полке, ехать прямо на Пензу и – значит – на Кузнецк и Сызрань, откуда будет уже рукой подать до дома. Он разрывал курицу на куски, обмакивал их в соль и разжёвывал вместе с гибкими хрустящими косточками. Ему виделся большой белый пароход, шлёпающий плицами по широкому зеркалу Волги. Зеленые берега ниточками тянулись или петлями извивались по сторонам парохода. Довольные пассажиры, примолкнув, любовались солнечным днём. Глубоко в корпусе судна равномерно дышала машина. Дибич обсасывал мосолки куриных ножек, зажмурившись, и ему чудилось, что уже появляется из-за далёкого-далёкого поворота весенний Хвалынск в цветущих холмах и горках, сияющий, тихий, счастливый.

В книге четыре короткие истории о русских мальчиках. Рисунки А. М. Ермолаева. Ответственный редактор С. В. Орлеанская. Художественный редактор Б. А. Дехтерев. Технический редактор Р. М. Кравцова. Корректоры Т. П. Лайзерович и А. Б. Стрельник. Содержание: От редакции Конст. Федин. Сазаны (рассказ) Конст. Федин. Вася (рассказ) Конст. Федин. Мальчик из Семлёва (рассказ) Конст. Федин. Командир (рассказ) Для младшего школьного возраста.

«Старик» (1929 г.) — может быть лучшая фединская повесть…»С. Боровиков «Знамя» 2008, № 6.«Федину попались интересные материалы из воспоминаний Чернышевского и его наброски.Это натолкнуло на мысль написать повесть о временах старого Саратова. В 1930 году такая повесть под названием «Старик» увидела свет».И. Яковлев «Константин Федин — человек и теплоход».«В раннем детстве моем иногда слышал я разговоры о старине, и из небытия, из совершенной пустоты, из какого-то темного, зияющего «ничто» возникало настоящее.

Первый, так называемый финский, сборник «Серапионовых братьев» — одна из самых интересных литературных находок нашего времени. Альманах «1921», названный так по году предполагаемого издания, был подготовлен по инициативе и при непосредственном участии Максима Горького, однако в силу причин, обусловленных обстоятельствами времени, так и не был издан. Именно Горький стал главным редактором альманаха, дал ему название, отобрал произведения и написал предисловие, до сих пор не публиковавшееся. Это предисловие — первое, но далеко не единственное открытие, ожидающее читателя книги, почти столетие пролежавшей в архиве города Хельсинки и случайно обнаруженной в 2009 году.

В сборник вошли лучшие рассказы 40-х годов наиболее известных советских писателей: М. Шолохова, А. Толстого, К. Федина, А. Платонова, Б. Полевого и других.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

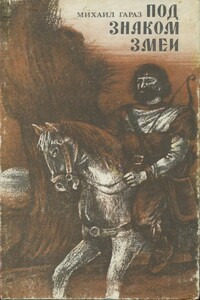

Действие исторической повести М. Гараза происходит во II веке нашей эры в междуречье нынешних Снрета и Днестра. Автор рассказывает о полной тревог и опасностей жизни гетов и даков — далеких предков молдаван, о том, как мужественно сопротивлялись они римским завоевателям, как сеяли хлеб и пасли овец, любили и растили детей.

В однотомник известного ленинградского прозаика вошли повести «Питерская окраина», «Емельяновы», «Он же Григорий Иванович».

Кен Фоллетт — один из самых знаменитых писателей Великобритании, мастер детективного, остросюжетного и исторического романа. Лауреат премии Эдгара По. Его романы переведены на все ведущие языки мира и изданы в 27 странах. Содержание: Кингсбридж Мир без конца Столп огненный.

Анатолий Афанасьев известен как автор современной темы. Его перу принадлежат романы «Привет, Афиноген» и «Командировка», а также несколько сборников повестей и рассказов. Повесть о декабристе Иване Сухинове — первое обращение писателя к историческому жанру. Сухинов — фигура по-своему уникальная среди декабристов. Он выходец из солдат, ставший поручиком, принявшим активное участие в восстании Черниговского полка. Автор убедительно прослеживает эволюцию своего героя, человека, органически неспособного смириться с насилием и несправедливостью: даже на каторге он пытается поднять восстание.

Беллетризованная повесть о завоевании и освоении Западной Сибири в XVI–XVII вв. Начинается основанием города Тобольска и заканчивается деятельностью Семена Ремизова.

Леонид Рахманов — прозаик, драматург и киносценарист. Широкую известность и признание получила его пьеса «Беспокойная старость», а также киносценарий «Депутат Балтики». Здесь собраны вещи, написанные как в начале творческого пути, так и в зрелые годы. Книга раскрывает широту и разнообразие творческих интересов писателя.

В историко-революционной эпопее К.А.Федина(1892-1977) — романах «Первые радости» (1945) о заре революционного подъёма и «Необыкновенное лето» (1948) о переломном 1919 годе гражданской войны — воссоздан, по словам автора, «образ времени», трудного и героического.

Роман известного советского писателя представляет собой широкое полотно народной жизни Советской страны. Этой книгой завершается трилогия, в которую входят роман «Первые радости», «Необыкновенное лето».