Необычные случаи на охоте и рыбной ловле - [4]

Нечего и говорить, что сами монголы никакого участия в этих работах не принимали. Рабочими были русские и китайцы, технический персонал составляли исключительно русские.

После того как Общество было ликвидировано, работа на приисках заглохла. У самих монголов для продолжения ее не было ни опыта, ни необходимых кадров, да и более существенные политические и экономические задачи требовали неотложного разрешения.

Хранителем заводского имущества был назначен бывший штейгер «Монголора» А. А. Кузнецов. Кроме него, в Дзун-Модо остались жить немногие служащие и рабочие «Монголора», успевшие обзавестись небольшим хозяйством и пустившие корни в хэнтэйскую почву. А маленький приисковый стан из 10-15 домиков и подсобных построек, приютившийся в сосновом бору под самым гребнем в долине Судзуктэ, опустел. Один из этих домиков и был занят в 1924 году отрядом нашей экспедиции.

Произошло это так. Среди служащих «Монголора» нашелся один любознательный человек, который смотрел на окрестный мир более внимательно, чем его товарищи по работе. Закладывая в разных местах шурфы, он скоро наткнулся на странные земляные сооружения, которые то в одиночку, то небольшими группами встречались ему и в лесу и на увалах. Каждое такое сооружение имело форму квадрата, образованного невысокой насыпью. Всю внутреннюю часть квадрата занимало воронкообразное углубление.

Не раз задумывался, наверное, техник Е. Баллод над происхождением этих воронок и насыпей. Уж не шурфы ли это прежних золотоискателей? Но почему тогда об этих поисках не сохранилось никаких сведений?

На насыпях некоторых сооружений росли вековые деревья. «Трудно предположить,-думал,вероятно, Баллод,- что сто или двести лет назад в этой глухой стране могли быть развернуты столь крупные работы, требующие многочисленного отряда людей и не простого технического оборудования. Но, возможно, это не золотоискательские колодцы, а что-то другое?»

Любопытствующий дух исследователя, живший в скромном технике, не мог долго бороться с искушением. И вот «в один прекрасный день» Е. Баллод заложил шурф в середине воронки одинокого сооружения, укрытого густым лесом в верховьях долины Дзурумтэ.

Я живо представляю себе разочарование Баллода, когда первые вынутые кубометры грунта не вынесли с собой под солнце ничего достойного внимания; переход в уныние, когда дальнейшие многодневные усилия рабочих оказались бесплодными; внезапное удивление при находке сломанных позеленевших от времени удил и, наконец, несказанное изумление в тот момент, когда лопата-рабочего очистила на дне десятиметрового колодца деревянный настил из четырехгранных, плотно сомкнутых бревен.

Настил прорублен, и новорожденный археолог проникает в довольно просторную деревянную камеру, на дне которой наплывы грунта и вода. Грунт выгребают ведрами и рассматривают на свету.

Что же находят в этом жидком месиве? Осколки каких-то предметов, сделанных из незнакомого отшлифованного минерала, кусочки очень тонкой узкой золотой ленты, обточенные деревянные палочки с обугленными концами, обрывки плотной узорчатой ткани, клочки войлока… Кроме того, из камеры извлекают несколько недлинных, но толстых досок с пазами.

Баллод в недоумении. Перед ним «необычное» — загадка, вынырнувшая на земную поверхность с двенадцатиметровой глубины.

Он пишет письмо в Иркутск, в Отделение Русского географического общества и просит разъяснений. В местной прессе появляется краткая заметка, ничего, однако, не разъясняющая. На этом все и кончается.

Случилось так, что один из ургинских старожилов, тоже когда-то служивший на приисках «Монголора», познакомился с П. К. Козловым. Это был маленький человек с рыжей бородкой, хитрыми, веселыми глазами и странной фамилией — Ежо. Он помнил о раскопках Баллода, сообщил, что пытливый техник давно умер, а вдова его до сих пор живет в Дзун-Модо, и всеми этими рассказами очень заинтересовал начальника экспедиции. В итоге Петр Кузьмич предложил мне отправиться на рекогносцировку. Я попросил дать мне в помощь Володю — славного парня из «конвоя» экспедиции, и в один из февральских дней 1924 года за нами приехал Ежо на лошадке, запряженной в легкие дровни. Мы захватили схематическую карту, буссоль, анероиды, дробовик, винтовки, мешок с тысячью замороженных пельменей и тронулись в путь через горы, леса и долины. Это было мое первое, скромное, но самостоятельное путешествие.

Самонадеянность в сочетании с неопытностью свойственна молодости. Подгоняемый наивным честолюбием, желанием как можно лучше и быстрее справиться с порученной мне задачей, я закусил удила и, находясь в верховьях реки Сельбы, перед перевалом в долину Хары, не послушался совета Ежо переждать начинающуюся метель. Задерживаться из-за таких «пустяков», быть может на целые сутки, показалось мне трусостью. Я решил продвигаться вперед, и вот ночью, в жестокую пургу и сильный мороз мы заблудились в широкой и гладкой, как стол, долине Хары, едва не погибли, но чудом спаслись.

Этот первый суровый урок, который дала мне монгольская природа, запомнился на всю жизнь. Дальше все шло благополучно. Мы достигли Ноин-Улы, вторглись в ее леса, ночевали под открытым небом у громадных костров, нашли в долинах Дзурумтэ и Судзуктэ занесенные снегом курганы и, наконец, добрались до Дзун-Модо. Там я познакомился с Алексеем Александровичем Кузнецовым — знатоком окрестностей и первоклассным охотником. Впоследствии его советы и указания принесли большую пользу нашей археологической и охотничьей деятельности.

Книга И. Фонякова — плод его полугодового пребывания и Японии в качестве стипендиата ЮНЕСКО. Отдельные главы книги посвящены встречам с писателями и поэтами, экономике, быту, молодежному движению, газетной и рекламной «кухне» одной из ведущих стран капиталистического мира.

Предлагаемая читателю книга датского ученого Таге Эллингера «Солнце заходит…» не является научным исследованием. Это скорее записки о том, что автор увидел, услышал и прочувствовал во время десятилетнего пребывания на Филиппинах, где он «оставил свое сердце».

Книга рассказывает об интересных сторонах жизни Южной Кореи, о своеобразном менталитете, культуре и традициях корейцев. Автор, востоковед и журналист, долго работавшая в Сеуле, рассматривает обычно озадачивающие иностранцев разнообразные «корейские парадоксы», опираясь в своем анализе на корееведческие знания, личный опыт и здравый смысл. Книга предназначена для всех, кто интересуется корейской культурой и современной жизнью Кореи.

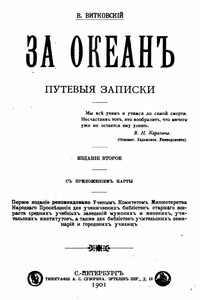

Летом 1892 года мне удалось осуществить давнишнее желание побывать в Англии и в Соединенных Штатах Северной Америки. Кроме простого любопытства, я имел и особую цель: лично ознакомиться с состоянием астрономии и геодезии в упомянутых странах и повидаться там с выдающимся представителями этих наук. Что же касается «Путевых записок», которые я вел в течение моего четырехмесячного путешествия, то я вовсе не имел намерения их издавать, полагая, что поездка, подобная моей, представляет в настоящее время самое обыденное явление.