Некоторые проблемы изучения романа 'Что делать' - [3]

Впрочем, В. А. Цеэ - председатель С.-Петербургского цензурного комитета с 10 марта 1862 по 15 мая 1863 г. - в позднем (9 мая 1882 г.) письме к своему другу, министру народного просвещения в 1861 - 1866гг. А. В. Головнину, утверждал, что в цензурном архиве находится подлинный экземпляр романа с пометкой: "Печатать дозволяется. Свиты е н в генерал-майор Потапов". Цеэ при этом добавлял: "Вот факт, за верность которого я ручаюсь честью". {М. В. Теплинский. Н. Г. Чернышевский и цензура. (По новым материалам).- В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Вып. 5. Саратов, 1968, стр. 183. - М. В. Теплинский считает это сообщение Цеэ достоверным. Стоит отметить, что 19 июля 1866 г. председатель С.-Петербургского цензурного комитета М. Н. Турунов извещал правителя дел Главного управления по делам печати П. И. Капниста, очевидно в ответ на его запрос, что ему не известны подробности доставления "в цензуру романа, ибо он, мол, вступил в должность лишь "в июле 1863 г." (Шестидесятые годы..., стр. 391).}

Экземпляр, на который ссылается Цеэ, до сих пор не обнаружен; скорее всего, в делах нынешнего ЦГИА в Ленинграде он не находится, да и не должен находиться. Рукопись после набора оставалась в редакции, а к цензору шла корректура. Наличие рукописи безусловно реабилитировало бы Бекетова и не допустило бы его отставки. Во всяком случае Бекетов не мог в своих объяснениях не сослаться на этот важнейший для него документ, а особенно на разрешительную помету Потапова. Очевидно, память двадцать лет спустя изменила Цеэ: в функции Потапова, помимо всего, вовсе не входило делать разрешительные надписи.

Рукопись могла остаться в делах цензуры лишь в том случае, если бы она была запрещена к печати. Среди дел ЦГИА в фонде 777 (С.-Петербургского комитета по делам печати) есть особая опись - Э 25 (озаглавленная "Собрание рукописей"): в ней значатся 1948 единиц. Опись составлялась в основном в 1939 г.; потом в 1941, 1957, 1966, 1967 и в 1968 гг. к ней делались небольшие дополнения. Она представляет собою совершенно хаотическое, без какой-либо системы, описание рукописей, печатных изданий, вырезок, цензорских донесений и т. д. - основная часть собрания относится к началу XX в., самые ранние, если не ошибаюсь, к 1848 г. Из произведений Чернышевского в описи указан только: "Н. Чернышев. Рассказ о Крымской войне" (Э 599).

Начало рукописи "Что делать?" было 26 января 1863 г. послано из Петропавловской крепости с.-петербургскому обер-полицеймейстеру для передачи А. Н. Пыпину с правом напечатать ее "при соблюдении установленных для цензуры правил". {М. К. Лемке. Политические процессы в России 1860-х гг. (По архивным материалам). Изд. 2. М.-Пгр., 1923. стр. 235 (в дальнейшем: Лемке). - Начало романа читал чиновник особых поручений III Отделения действительный статский советник А. В. Каменский, следующую часть - генерал-майор П. Н. Слепцов, член следственной комиссии от военного министерства (Лемке, стр. 235, 240).} Этот документ, давно опубликованный М. К. Лемке опровергает поздние воспоминания В. А. Цеэ. Поэтому можно думать, что цензурный урон был невелик, если вообще имел место. Предположение Ц. А. Алексеева о том, что "текст несомненно испытал на себе тяжелую руку цензуры", не кажется достаточно обоснованным (см.: Чернышевский, XI, 721) и документально не подтверждается, Разыскания в цензурных архивах, наново (после В. Е. Евгеньева, Максимова и других исследователей) проведенные мною в марте 1971 и в мае 1972 г., неизвестных ранее материалов не обнаружили: в журналах заседания С.-Петербургского цензурного комитета данных о "Что делать?" не найдено (ЦГИА, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 52). Вполне возможно, конечно, что какие-то купюры были произведены неофициальным путем, в "дружеских" беседах Бекетова с редакторами "Современника", но их сегодня восстановить мы бессильны. Можно, например, предположить, что по совету Бекетова или по собственной инициативе пришлось произвести какие-то изъятия на стр. 93 третьего номера "Современника"! На такое подозрение наводят расширенные пробелы после строк 5-й сверху и 2-й снизу: производить переверстку редакция явно не хотела. Другой, еще более очевидный случай - четвертый сон Веры Павловны.

Текстологическое своеобразие романа заключается в том, что автор, роман которого появился за его полной подписью, был лишен возможности держать корректуру своего произведения и читать роман: по постановлению следственной комиссии современные журналы Чернышевскому было запрещено выдавать. {Лемке, стр. 241. - В начале 1864 г. Некрасов передал в библиотеку Петропавловской крепости комплекты "Современника" за 1861-1863 гг. - это было сделано, конечно, для Чернышевского, и в частности, чтобы дать ему возможность читать "Что делать?" (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. XI. М., 1952, стр. 28): во всяком случае, Э 1 за 1863 г. Чернышевский имел в крепости (Чернышевский, XIV, 489).} Мы так и не знаем, когда именно увидел Чернышевский свое произведение в печатном виде. {Не заслуживает доверия сообщение С. Г. Стахевича о том, что он познакомился с романом в Петропавловской крепости, путем перестукивания, от соседа по камере А. Левашова (В Петропавловской крепости. - Былое, 1923, Э 21, стр. 74).} Перед нами редчайший случай: текст огромного художественного произведения не авторизован, и какова была последняя воля автора - мы в сущности ясно себе не представляем.

Автор этой книги, написанной как захватывающий детектив, задался целью раскрыть имя женщины, которая господствует во всем поэтическом творчестве великого поэта, начиная с лицейских лет, до его гибели. Пушкиновед Кира Викторова впервые заявила о том, что у Пушкина была единственная муза и тайная любовь – императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I. Знаменитый же «донжуанский список» Александра Сергеевича, по ее версии, – всего лишь ерническое издевательство над пошлостью обывателей.Любил ли Пушкин одну Елизавету Алексеевну, писал ли с нее Татьяну Ларину, была ли императрица для него дороже всех на свете или к концу жизни он все-таки предпочитал Наталию Гончарову… – решать читателю.

В книге впервые собран представительный корпус работ А. К. Жолковского и покойного Ю. К. Щеглова (1937–2009) по поэтике выразительности (модель «Тема – Приемы выразительности – Текст»), созданных в эпоху «бури и натиска» структурализма и нисколько не потерявших методологической ценности и аналитической увлекательности. В первой части сборника принципы и достижения поэтики выразительности демонстрируются на примере филигранного анализа инвариантной структуры хрестоматийных детских рассказов Л. Толстого («Акула», «Прыжок», «Котенок», «Девочка и грибы» и др.), обнаруживающих знаменательное сходство со «взрослыми» сочинениями писателя.

Перед вами не сборник отдельных статей, а целостный и увлекательный рассказ об английских и американских писателях и их книгах, восприятии их в разное время у себя на родине и у нас в стране, в частности — и о личном восприятии автора. Книга содержит материалы о писателях и произведениях, обычно не рассматривавшихся отечественными историками литературы или рассматривавшихся весьма бегло: таких, как Чарлз Рид с его романом «Монастырь и очаг» о жизни родителей Эразма Роттердамского; Джакетта Хоукс — автор романа «Царь двух стран» о фараоне Эхнатоне и его жене Нефертити, последний роман А.

В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001)

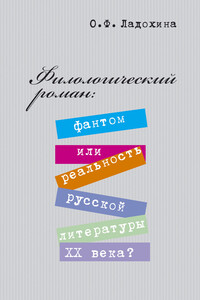

Исследование Ольги Ладохиной являет собой попытку нового подхода к изучению «филологического романа». В книге подробно рассматриваются произведения, в которых главный герой – филолог; где соединение художественного, литературоведческого и культурологического текстов приводит к синергетическому эффекту расширения его границ, а сознательное обнажение писательской техники приобщает читателя к «рецептам» творческой кухни художника, вовлекая его в процесс со-творчества, в атмосферу импровизации и литературной игры.В книге впервые прослежена эволюция зарождения, становления и развития филологического романа в русской литературе 20-90-х годов XX века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.