Неизвестный солдат - [5]

Причина такой позиции коренится в том, что за «неизвестным» солдатом с его будничными, предельно «заземленными» интересами стоит финский крестьянин, сохранивший традиционную неприязнь к «господам», к которым он в своей ограниченности причисляет всех людей не его круга, не его образа мыслей. Его мышление не выходит за пределы того узкого, эмпирического осязаемого мирка, который его непосредственно окружает и в котором все можно потрогать своими руками: участок собственной земли, дом с пристройками, хлеб в амбаре, марки в кошельке. Абсолютизируемый им вещественный мир мелкого собственника дает ему призрачное чувство независимости от большого мира, от политики, от классовой борьбы. Поскольку банки и монополии могут разорить его, постольку ему хочется «плевать» на капиталистов и позубоскалить над их высокопарными речами, а в той мере, в какой он сам остается собственником, ему неприемлем социализм, в котором он тоже видит угрозу для себя.

Естественно, что герои романа не могут понять истинного смысла войны, в которой борются две противоположные общественные системы — капиталистическая и социалистическая. Герои Линна могут иметь «личные мотивы» в войне, но война в целом кажется им просто безумием.

Однако, высмеивая официальную милитаристскую пропаганду, солдаты сами оказываются ее жертвами. В романе есть любопытная беседа Рокки с только что прибывшим на фронт, еще не обстрелянным новобранцем Хаухиа. Новобранец, встревоженный мыслью, что вскоре ему придется убивать людей, спрашивает бывалого солдата: «Каково это — стрелять в человека?», на что Рокка дает уклончивый ответ: «Не знаю — я ведь стрелял только в неприятеля». Хаухиа чрезвычайно удивлен: «А они, выходит, не люди?» Рокка снова отвечает: «Вроде бы нет. А впрочем, не знаю. Но умники говорят, что враг не человек».

Разговор очень показателен для характеристики мышления героев романа. Вопрос новобранца, такой естественный и человечный, застает Рокку врасплох, и в своем ответе он, столь охотно потешающийся над официальной пропагандой, прибегает к ее же услугам. В данном случае он не отделяет себя от нее — так для него проще и удобней. Но, прижатый, что называется, к стене следующим вопросом новобранца, он вынужден все же подумать и сам, усомниться в истинности своего ответа, сослаться на то, что формула «враг не человек» принадлежит не ему лично, а неким «умникам».

Встретившись на оккупированной советской территории с местным населением, финские солдаты немало удивлены тем, что здесь живут не отвлеченные «враги», а обыкновенные живые люди, что они умеют любить и ненавидеть, радоваться и страдать, что к ним можно питать ответные чувства приязни и сострадания. Ожесточившиеся на войне, огрубевшие сердцем, финские солдаты в романе Линны становятся как-то человечнее при общении с голодающими детьми. С их точки зрения, каждый, кто воюет, является невольным соучастником безумия, в том числе они сами, но дети страдают безвинно и достойны жалости. Солдаты приносят детям хлеб и в меру своего умения заботятся о них. Правда, герои романа и тут не могут воздержаться от грубых шуток, им смешно, когда дети повторяют по-фински солдатские ругательства и оккупантские лозунги, смысла которых не понимают.

С точки зрения автора, комизм ситуации и нелепость самих лозунгов в том и состоят, что их можно повторять лишь подобно попугаю, не вдаваясь в их смысл. С тем же зубоскальством солдаты начинают затем рассуждать о том, с какой помпезностью расписала бы официальная финская пропаганда их скромную помощь советским детям: она обязательно напомнила бы о страдающем «единоплеменном народе», о «благородном великодушии» финского воинства и т.д. Тем самым чисто непроизвольному движению человеческого сердца приписали бы некую политическую целенаправленность, простая жалость была бы возведена в «миссию», и солдаты зло потешаются над этим.

В романе есть эпизодический, но по-своему сложный образ советской девушки Веры. Сложность эта опять-таки определяется неразрешимым для Линны противоречием между «человеком» и «идеологией». Наблюдая проснувшуюся в финских солдатах жалость к голодным детям, Вера начинает видеть в них не врагов, но людей. Солдаты, эти циники и зубоскалы, невольно робеют перед девушкой, за ее физической красотой они смутно угадывают красоту духовную, внутреннюю гордость и независимость. Она смотрит на них с чувством превосходства, но это не оскорбляет солдат — напротив, если бы она раболепствовала перед ними, они перестали бы уважать в ней человека. И в то же время Вера чужда им как носительница иного, непонятного им мировоззрения, они и ее считают «жертвой пропаганды», на этот раз коммунистической. Как люди они могут вместе с нею заботиться о детях, слушать русские песни, но как только вмешивается «пропаганда», она тотчас разрушает эти простые человеческие отношения. В споре о том, кто виноват в развязывании войны, каждая сторона остается при своем мнении. Рокка сразу же вспоминает о своем хуторе, и бесплодный спор завершается очередным взрывом солдатского зубоскальства по поводу возможного сватовства Хиетанена и «соединения единоплеменных братьев».

Предлагаемые в этой книге воспоминания защитника Ленинграда Василия Афанасьевича Головко свободны от политических красок, от стратегических выводов и полководческих размышлений. Это личные свидетельства рядового солдата, одного из тех, кому посвятил свои мемуары Маршал Победы Жуков. Воспоминания о трудных днях блокады, о боевых буднях защитников города, о командирах и сослуживцах, о первой фронтовой любви. И может быть потому, что написанные строки не претендуют на профессиональный литературный стиль, они читаются с неподдельным интересом, с глубоким доверием к искренности автора.

Автор книги — машинист, отдавший тридцать лет жизни трудной и благородной работе железнодорожника. Героическому подвигу советских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны посвящена эта книга.

Сергей Сергеевич Прага родился в 1905 году в городе Ростове-на-Дону. Он участвовал в гражданской и Великой Отечественной войнах, служил в пограничных войсках. С. С. Прага член КПСС, в настоящее время — полковник запаса, награжденный орденами и медалями СССР. Печататься, как автор военных и приключенческих повестей и рассказов, С. С. Прага начал в 1952 году. Повести «План полпреда», «Граница проходит по Араксу», «Да, был…», «Слава не умирает», «Дело о четверти миллиона» и многие рассказы о смелых, мужественных и находчивых людях, с которыми приходилось встречаться их автору в разное время, печатались на страницах журналов («Уральский следопыт», «Советский войн», «Советская милиция») и газет («Ленинское знамя» — орган ЗакВО, «Молодежь Грузии», «Молодежь Азербайджана» и др.)

Никогда не забудет советский народ замечательные подвиги героев Малой Земли, в течение семи месяцев отстаивавших плацдарм Мысхако близ Новороссийска. Оборона этого плацдарма, находившегося в тылу врага, значительно облегчила в сентябре 1943 г. войскам Советской Армии в короткий срок ликвидировать новороссийскую группировку противника и приступить к освобождению Крыма. Брошюра эта представляет собой не военно-оперативный разбор боевых действий, а живой рассказ о стойкости и мужестве советских людей.

Франтишек Ставинога — видный чешский прозаик, автор романов и новелл о жизни чешских горняков и крестьян. В сборник включены произведения разных лет. Центральное место в нем занимает повесть «Как надо умирать», рассказывающая о гитлеровской оккупации, антифашистском Сопротивлении. Главная тема повести и рассказов — проверка людей «на прочность» в годину тяжелых испытаний, выявление в них высоких духовных и моральных качеств, братская дружба чешского и русского народов.

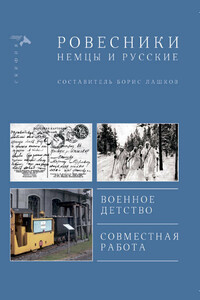

Книга представляет собой сборник воспоминаний. Авторы, представленные в этой книге, родились в 30-е годы прошлого века. Независимо от того, жили ли они в Советском Союзе, позднее в России, или в ГДР, позднее в ФРГ, их всех объединяет общая судьба. В детстве они пережили лишения и ужасы войны – потерю близких, голод, эвакуацию, изгнание, а в зрелом возрасте – не только кардинальное изменение общественно-политического строя, но и исчезновение государств, в которых они жили. И теперь с высоты своего возраста авторы не только вспоминают события нелегкой жизни, но и дают им оценку в надежде, что у последующих поколений не будет военного детства, а перемены будут вести только к благополучию.