Неандертальцы: история несостоявшегося человечества - [4]

Впрочем, питекантроп ещё дёшево отделался! Для кого Геккель предложил действительно очень сомнительное, прямо-таки оскорбительное имя, так это для человека из Неандерталя. К счастью для последнего, а также и для пишущего эти строки, изобретатель «обезьяночеловека» обнародовал своё предложение немного — всего на два года — позже, чем Уильям Кинг. Если бы англичанин не опередил немца, то, вполне возможно, пришлось бы мне назвать эту книгу тоже совсем неполиткорректно. «Тупицы: история несостоявшегося человечества» — вот как она могла бы в этом случае называться. Ведь Геккель не нашёл ничего лучше, как взять в качестве видового имени для неандертальца латинское прилагательное stupidus, что значит «тупой». Homo stupidus — «человек тупоумный», такую оскорбительную кличку он ему изобрёл. Забавно, что если бы она прижилась, то те, кто считает неандертальца не отдельным видом, а подвидом вида Homo sapiens, вынуждены были бы, вероятно, именовать этот подвид Homo sapiens stupidus — человек разумный тупоумный!

Ещё раньше Геккеля и лишь чуть-чуть позже Кинга своё имя для неандертальца придумал шотландский палеонтолог Хью Фальконер. Изучив в 1864 г. вместе с зоологом Джорджем Баском череп, найденный британскими военными ещё в 1848 г. на Гибралтаре и явно похожий на ставший знаменитым череп из грота Фельдгофер, он предложил отнести его обладателя к виду Homo calpicus (от слова Calpe — древнего названия Гибралтара). Не исключено, что окажись Фальконер и Баск немного расторопней, то говорили бы мы сегодня не о неандертальцах, а о «кальпиканцах». Спору нет, «кальпиканец» звучит, конечно, гораздо благопристойней, чем «тупица», но на мой вкус как-то очень уж легковесно, несолидно… Нет, «неандерталец» — «неан-деррр-таллец» — куда как лучше!

Были и другие попытки переименования, причём некоторые из них имели определённый успех. Например, в первые десятилетия прошлого века довольно широкое хождение в Германии, а также в ряде других стран, включая Россию, получило название Homo primigenius, т. е. «человек первобытный», впервые использованное ещё в 1880 г. Г. Шафгаузеном при описании неандертальской челюсти из пещеры Шипка[9]. С 1909 г., после открытия неандертальских останков в Ле Мустье и ещё нескольких мустьерских пещерах Франции, приобрело некоторую популярность наименование Homo mousteriensis, запущенное в оборот Г. Клаачем и О. Хаузером. Кроме того, в качестве останков людей самостоятельных видов нередко рассматривали находки из Спи, Крапины и других памятников, обозначая их соответствующим образом: Homo krapinensis, Homo spyensis и т. д. Количеству имен, которые сменил в итоге неандерталец, мог бы, наверно, позавидовать любой шпион или революционер-подпольщик. Homo neanderthalensis, он же Homo calpicus, он же Homo stupidus, он же Homo primigenius, он же Homo mousteriensis, он же Homo breladensis, он же Homo gibraltarensis, он же Palaeoanthropus neanderthalensis… Это только начало списка, оглашать который целиком я не стану из опасения усыпить читателя[10]. Тем более что в наши дни статус действующих сохранили лишь два наименования из всего обширного перечня. Те, кто считает неандертальцев отдельным видом, обозначают их как Homo neanderthalensis, а те, кто зачисляет их в один с современными людьми вид в качестве его подвида, пользуются названием Homo sapiens neanderthalensis.

Степень родства

Американский палеонтолог Генри Осборн полагал, что многообразие названий, используемых разными авторами для обозначения неандертальца, «по меньшей мере, является свидетельством единодушного мнения о том, что этот <…> человек принадлежит к иному виду, чем современный»[11]. На самом деле, однако, единодушия на этот счёт не существовало никогда, как нет его и сейчас. В 20-е годы прошлого века, когда издавалась и переводилась на другие языки цитированная книга Осборна, тоже были исследователи, считавшие, что неандертальцев следовало бы скорее рассматривать как особую расу или подвид Homo sapiens, а не как особый вид. С другой стороны, были и такие, кто предлагал зачислить их не просто в отдельный вид, но и в отдельный род — столь непохожими на людей казались им эти существа.

Сомнения такого рода одолевали уже Кинга, причём высказал он их не где-нибудь, а в печатной версии того самого доклада, в котором провозгласил выделение вида Homo neanderthalensis! Публикуя в 1864 г. текст этой речи, Кинг сопроводил его весьма любопытным подстрочным примечанием. Вот что там написано: «Доклад, где отстаивались воззрения, излагаемые в настоящей статье, был зачитан на последнем собрании Британской Ассоциации, состоявшемся в Ньюкасле. В том докладе я дал известному ископаемому имя Homo Neanderthalensis, но сейчас я сильно склоняюсь к мысли, что оно отличается от Человека не только на видовом, но и на родовом уровне»[12].

Кинг, однако, был геологом (в литературе его часто называют анатомом, но это неверно), с костями дело имел «постольку, поскольку», и в докладе своём говорил больше не о морфологии скелетных останков неандертальца, а о его предполагаемом моральном облике по сравнению с андаманцем, с одной стороны, и шимпанзе — с другой. Биологов эти рассуждения убедить никак не могли, и многие из них, вполне признавая большую древность находок из Неандерталя и отмечая их своеобразие, были всё же склонны относить их к одному с современными людьми роду и даже виду в качестве особой формы последнего. Такую позицию изначально занимал Гексли, и она оставалась преобладающей как минимум вплоть до самого конца 19-го века. Среди антропологов того времени было широко распространено убеждение, что неандертальцев правильней всего рассматривать как примитивную ископаемую расу

Эта небольшая книжка посвящена неандертальцам - самым близким родственникам гомо сапиенс среди всех существ, когда-либо обитавших на нашей планете. Ни об одном другом виде ископаемых гоминид мы не знаем сегодня столько, сколько о них. Автор рассказывает об их анатомии, генетике, эволюционной истории, о разных сторонах их культуры. Особое внимание уделено вопросу об интеллектуальном потенциале неандертальцев, проблеме их гибридизации с гомо сапиенс, а также причинам их исчезновения.

В бюллетене «В защиту науки» помещаются статьи, отобранные редколлегией и другими членами Комиссии РАН по борьбе с лженаукой. В статьях разоблачается псевдо- и антинаучная деятельность некоторых «ученых», наносящая вред развитию науки, здоровью населения, отучающая людей от критического мышления и способствующая распространению зачатков мракобесия в нашей стране. В книге содержатся достоверные сведения об активности лжеученых и их покровителей. В ней в доступной форме рассказывается о том, почему неверны эти «труды» лжеученых и какой вред они наносят государству и отдельным гражданам.

В этой книге рассказывается о главных поворотных моментах в эволюции человека, начиная с появления приматов и до Homo Sapiens. Накопившиеся за последние годы в антропологии, молекулярной биологии, археологии и ряде других наук факты заставляют пересмотреть многие традиционные представления о ходе этого процесса. Его узловые события в свете новых данных видятся не так, как ещё десять или даже пять лет назад, а старые вопросы где? когда? как? и почему? требуют новых ответов. Книга построена в основном на материалах, которые пока не получили должного освещения в отечественной научно-популярной литературе.Благодаря живому и увлекательному изложению книга будет интересна не только биологам, антропологам и археологам, но и самым широким читательским кругам, особенно учащейся молодёжи.

Появление человека вообще и вида Homo sapiens в частности рассматривается, с одной стороны, как наиболее яркое проявление «магистральной» тенденции в развитии живой природы на Земле, а с другой — как случайность, произошедшая благодаря уникальному стечению столь же уникальных обстоятельств.Сколь бы естественным и само собой разумеющимся ни казался нам тот факт, что именно человек и его предки стали носителями высших форм сознания и культуры, ничто не дает оснований думать, что такой ход событий был единственно возможным.

Статья посвящена вопросу о существовании и интенсивности вооруженного насилия на разных стадиях палеолита. В первых двух разделах даны обзор и анализ палеоантропологических и изобразительных данных, имеющих отношение к этой теме. В третьем разделе рассматривается проблема оценки изменений в интенсивности вооруженного насилия по ископаемым материалам. Собраны и представлены (табл. 1 и 2) все доступные сведения о находках на памятниках палеолита и мезолита костей людей и животных с застрявшими в них фрагментами каменных или костяных наконечников.

Брошюра подписной научно-популярной серии "Новое в жизни, науке, технике" библиотечки "Космонавтика, астрономия" издательства "Знание", № 2 1988 г.Автор брошюры, ученый и известный писатель-фантаст, обсуждает роль научной фантастики в прогнозировании в области космонавтики и астрономия и сопоставляет некоторые приемы, используемые писателями-фантастами, с методами научно-технического прогнозирования.

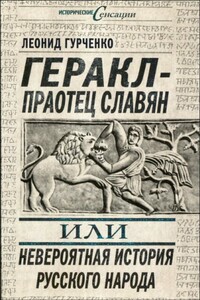

Существует легенда о происхождении скифов от связи Геракла с полуженщиной-полуехидной, приключившейся на берегах Днепра-Борисфена. Об этом писал еще отец истории Геродот. Упоминал об этом мифе и Лев Гумилев. Однако особенностью данной книги является углубленное изучение всех аспектов возможных причин возникновения этого мифа. В рамках своего труда автор проводит сенсационные параллели между Гераклом и героем древнерусских былин Ильей Муромцем, между библейским Эдемом и садом Гесперид, находит изображение Геракла на Збручском идоле и делает вывод, что Геродотовы будины, гелоны, навры — праславяне, поклонявшиеся Гераклу как богу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Статья 1988–1989 гг. о ленинградской ветви фантастической «новой волны» — о писателях семинара Б. Стругацкого.Имеет историческое значение.

Его имя мало кто знает, хотя весьма популярны и прославлены имена Винера и Берталанфи, развивавших его идеи.