Насмешник - [3]

29 сентября 1930 года, в возрасте тридцати лет, Во принял католичество. Став в школе атеистом, он принялся «самостоятельно изучать метафизику, не понимая и половины из прочитанного», что привело его к убеждению, что «человек ничего не способен постичь». Десять лет беззаботного существования в Мэйфер «показали мне, что жизнь, там или в любом ином месте, бессмысленна и невыносима без Бога»; путешествия по дальним странам открыли ему «местный, временный характер ересей и расколов и вечный, универсальный характер Церкви». Обращение Во произошло при духовном наставничестве иезуита, отца Мартина Д’Арси, и с этих пор его жизнь «стала бесконечно счастливым, полным открытий путешествием по огромной территории, которое сделало меня свободным»[13]. Сразу после обращения он в качестве корреспондента «Таймс» отправился в Абиссинию на коронацию Хайле Селасие, а затем посетил Аден, центральные районы Восточной Африки и Конго, рассказав об этих своих поездках в опубликованной в 1931 году книге «Далекие люди» (в Америке книга вышла под названием «Они продолжали плясать»). Получившая прекрасные отзывы, эта остроумная книга касается той особенности Абиссинии, что напоминает «безумное волшебство» мира «Алисы в Стране Чудес», и обязанной современному образу жизни, навязанному анархичному обществу. Он наблюдает обряды коптской церкви и находит, что им недостает «ясности западного здравомыслия». Осуждая вестернизацию Африки, он умеренно восхищается миссионерами и наиболее укоренившимися из белых поселенцев в Кении за то, что они перенесли на новую почву и сохранили «традиционный жизненный уклад, исчезнувший в самой Англии». Но завершается книга кошмарной сценой в лондонском ночном клубе, где «жарче, чем в Занзибаре, шумней, чем на харарском базаре, а с посетителем обходятся отвратительней, чем в тавернах Кабало или Таборы», что по иронии судьбы звучит как критика западной цивилизации.

Абиссинские впечатления нашли яркое продолжение в следующем романе Во «Черная напасть» (1932). Подобным же образом посещение Британской Гвианы и Вест-Индии в 1932 году послужило основой книги путевых заметок «Девяносто два дня» (1934) и некоторых эпизодов четвертого романа — «Пригоршня праха» (1934). Толчком к этому путешествию стал интерес Во к «далеким и диким местам, особенно таким, которые находятся на границе между конфликтными культурами и развитыми государствами и где идеи, отъятые от местной традиции, претерпевают странные изменения при их пересадке на другую почву». Во, что характерно для него, преуменьшает собственную страсть к приключениям, старательно развенчивает романтические представления об экзотических местах и тамошних народах, вообще о путешествии как таковом, выражает скепсис по отношению к книгам путешествий. Неудивительно, что критики сетовали на то, что ему скучно путешествовать. Его следующая документальная книга, биография мученика иезуита Эдмунда Кэмпиона (1935), написанная по случаю восстановления в 1934 году Кэмпион-Холла в Оксфорде, — «незамысловатый, исключительно правдивый рассказ о героизме и святости»[14]. Это явно католическое произведение, и Роуз Маколей права, когда говорит[15], что в нем серьезно недооценивается атмосфера заговора, существовавшая в католических кругах в период правления Елизаветы. Здесь коренится историческое представление Во об Англии, отступившейся от католицизма в пользу схематических институций, ведущих к современному язычеству; он видит, что Тюдоры оставили после себя новые аристократию, религию и систему правления, которые распахнули ворота перед грандиозным буйством Ренессанса.

«Англия была страной, которой не грозила опасность, независимой, изолированной на своем острове; перед ней лежал ясный исторический путь; конкурентоспособный национализм, конкурентоспособная индустриализация, конкурентоспособный империализм, ткацкие станки и угольные шахты, конторы, акционерные компании и военные казармы; сила и слабость обладателя огромной собственности»[16].

Он оплакивает маргинальность этой новой Англии, отгородившейся от «мощной волны жизненной энергии», поднятой Тридентским собором, — маргинальность, которую поздно было оплакивать, современного католицизма, лишенного соборов и церквей, обрядов и прекрасных литургий — «католики собираются в современных зданиях, зачастую отвратительной архитектуры, а службу обычно ведут простые миссионеры ирландцы»[17].

В конце 1935 года Во вернулся в Абиссинию, чтобы освещать итало-абиссинский конфликт для «Дейли мэйл» — единственной лондонской газеты, обладавшей «реалистическим взглядом на происходящее», как он писал в «Во в Абиссинии» (1936), книге, много критиковавшейся за симпатию к действиям Италии (Роуз Маколей окрестила ее «фашисткой брошюрой»). Назначение этой книги, изначально называвшейся «Разочаровывающая война», показать, что война — это совершенно не то, что изображают газеты, ищущие сенсаций, и политики, отстаивающие ее необходимость, а сочетание бесцельности, бессмысленных сражений и жестокости.

В 1936 году постановлением католической церкви первый брак Во был признан недействительным. В апреле 1937-го он женился на Лауре Герберт, внучке четвертого графа Карнарвонского, и поселился в Пирс-Корт, Стинчкомб, в старинном, шестнадцатого века, глостерширском поместье, тем самым на последующие годы став человеком солидным, землевладельцем. Но это не означало, что он покончил с путешествиями; в 1938 году он вместе с женой отправился через Соединенные Штаты в Мексику, чтобы собственными глазами увидеть, что такое диктатура. В стране правил режим генерала Карденаса. Книга, появившаяся в результате этой поездки, «Узаконенный грабеж: предметный урок Мексики» (в Америке книга вышла под названием «Мексика: предметный урок»), носит полемический и, как говорит Во, политический характер и представляет собой «заметки об анархии». Состояние Мексики — «опустошенной земли, уголка мертвой или по меньшей мере умирающей планеты» — является, по мнению Во, зеркальным отражением того состояния, в котором находится мир; но полное отсутствие подлинных ее охранителей побуждает его высказать собственную философию — что человек по своей природе «изгнанник на этой земле и никогда не станет самостоятельным или самодостаточным», что его счастье и добродетель мало зависят от политических и экономических условий, в которых он живет, что «внезапные перемены политической обстановки обычно ухудшают его положение, а выступают за эти перемены неправедные люди, преследующие неправедные цели»:

Роман «Мерзкая плоть» — одна из самых сильных сатирических книг 30-х годов. Перед читателем проносится причудливая вереница ярко размалеванных масок, кружащихся в шутовском хороводе на карнавале торжествующей «мерзкой плоти». В этом «хороводе» участвуют крупные магнаты и мелкие репортеры, автогонщики, провинциальный священник и многие-многие другие.

В романной трилогии «Офицеры и джентльмены» («Меч почета», 1952–1961) английский писатель Ивлин Во, известный своей склонностью выносить убийственно-ироничные приговоры не только отдельным персонажам, но и целым сословиям, обращает беспощадный сатирический взгляд на красу и гордость Британии – ее армию. Прослеживая судьбу лейтенанта, а впоследствии капитана Гая Краучбека, проходящего службу в Королевском корпусе алебардщиков в годы Второй мировой войны, автор развенчивает державный миф о военных – «строителях империи».

Ироническая фантасмагория, сравнимая с произведениями Гоголя и Салтыкова-Щедрина, но на чисто британском материале.Что вытворяет Ивлин Во в этом небольшом романе со штампами «колониальной прозы», прозы антивоенной и прозы «сельской» — описать невозможно, для этого цитировать бы пришлось всю книгу.Итак, произошла маленькая и смешная в общем-то ошибка: скромного корреспондента провинциальной газетки отправили вместо его однофамильца в некую охваченную войной африканскую страну освещать боевые действия.

Творчество классика английской литературы XX столетия Ивлина Во (1903-1966) хорошо известно в России. «Возвращение в Брайдсхед» (1945) — один из лучших романов писателя, знакомый читателям и по блестящей телевизионной экранизации.

Видный британский прозаик Ивлин Во (1903–1966) точен и органичен в описании жизни английской аристократии. Во время учебы в Оксфорде будущий писатель сблизился с золотой молодежью, и эти впечатления легли в основу многих его книг. В центре романа «Пригоршня праха» — разлад между супругами Тони и Брендой, но эта, казалось бы, заурядная житейская ситуация под пером мастера приобретает общечеловеческое и трагедийное звучание.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

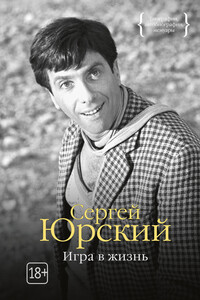

Имя Сергея Юрского прочно вошло в историю русской культуры XX века. Актер мирового уровня, самобытный режиссер, неподражаемый декламатор, талантливый писатель, он одним из немногих сумел запечатлеть свою эпоху в емком, энергичном повествовании. Книга «Игра в жизнь» – это не мемуары известного артиста. Это рассказ о XX веке и собственной судьбе, о семье и искусстве, разочаровании и надежде, границах между государствами и людьми, славе и бескорыстии. В этой документальной повести действуют многие известные персонажи, среди которых Г. Товстоногов, Ф. Раневская, О. Басилашвили, Е. Копелян, М. Данилов, А. Солженицын, а также разворачиваются исторические события, очевидцем которых был сам автор.

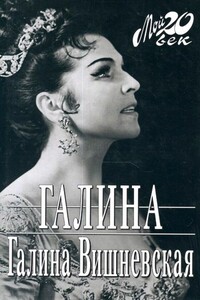

Книга воспоминаний великой певицы — яркий и эмоциональный рассказ о том, как ленинградская девочка, едва не погибшая от голода в блокаду, стала примадонной Большого театра; о встречах с Д. Д. Шостаковичем и Б. Бриттеном, Б. А. Покровским и А. Ш. Мелик-Пашаевым, С. Я. Лемешевым и И. С. Козловским, А. И. Солженицыным и А. Д. Сахаровым, Н. А. Булганиным и Е. А. Фурцевой; о триумфах и закулисных интригах; о высоком искусстве и жизненном предательстве. «Эту книга я должна была написать, — говорит певица. — В ней было мое спасение.

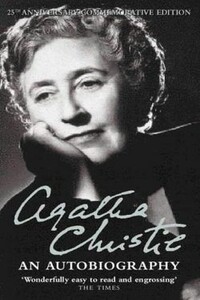

Агата Кристи — непревзойденный мастер детективного жанра, \"королева детектива\". Мы почти совсем ничего не знаем об этой женщине, о ее личной жизни, любви, страданиях, мечтах. Как удалось скромной англичанке, не связанной ни криминалом, ни с полицией, стать автором десятков произведений, в которых описаны самые изощренные преступления и не менее изощренные методы сыска? Откуда брались сюжеты ее повестей, пьес и рассказов, каждый из которых — шедевр детективного жанра? Эти загадки раскрываются в \"Автобиографии\" Агаты Кристи.

Книгу мемуаров «Эпилог» В.А. Каверин писал, не надеясь на ее публикацию. Как замечал автор, это «не просто воспоминания — это глубоко личная книга о теневой стороне нашей литературы», «о деформации таланта», о компромиссе с властью и о стремлении этому компромиссу противостоять. Воспоминания отмечены предельной откровенностью, глубиной самоанализа, тонким психологизмом.