Наследство в России. Игра по правилам и без - [5]

Андрей Бабин: Наследство не обязательно должно греть душу – оно может быть и с так называемым обременением.

Александр Заборов: Мое поколение о наследстве не рассуждало – от родителей мы могли получить в лучшем случае квартиру. И это уже было здорово, других материальных благ у нас и не было. Я очень благодарен своей матери: именно она привила мне те жизненные ценности, то отношение к семье, которые помогли в жизни, и это же я старался передать своей дочери и внуку. С наследством у меня была сложная история: мама и ее сестра жили в одном доме, и многие мамины вещи остались у сестры. Я не стал ничего забирать, претендовать на что-то, и благодаря этому у меня сохранились хорошие отношения с родственниками.

Мой отец долгое время жил в Москве. В самый сложный период, когда мне, мальчишке, нужен был папа, его не было рядом. Он вернулся, когда я уже вырос. Когда он умер, из столицы приехали его родственники. И пока я занимался организацией похорон, они перевернули вверх дном мою квартиру, даже наличники с дверей сорвали – искали сберегательную книжку отца. Мне тогда было уже 25, но я не мог сказать им: «Пошли вон!» – а надо было бы… Этим людям нужны были только деньги отца, на его могиле они ни разу потом не появились.

А дочери и внуку из материальных ценностей я тоже могу оставить только свою квартиру.

Илья Сорокин: На самом деле мы и так уже всё передаем. То, что мы пережили в эмоциональной сфере, никуда не исчезает. Чем меньше мы сделаем плохого и чем больше хорошего, тем больше позитива и передадим. Неважно, хотим мы этого или нет, но наше «делание» добра и зла передается! Я в этом уверен. Мы можем передавать по наследству свои грехи и ошибки, словом, чем меньше негатива мы оставим в мире, тем лучше будет нашим детям.

Андрей Бабин: Давайте будем откровенны – дети не всегда готовы принять от нас все хорошее. Как правило, они впитывают не наши высокие идеи и разговоры, а то, что реально происходит вокруг, и тлетворное влияние улицы в том числе. Да и мы, что уж скрывать, учим порой одному, а делаем другое…

Сергей Васильев: Есть анекдот: Изя и Мотя сидят в кафе. Один другому говорит: «Какие у тебя красивые часы, за сколько купил?» – «Отец перед смертью продал за полцены». Отцу было что продать, а сыну было на что купить. Я родился в небольшом рабочем городке Барыш…

Дмитрий Чудинов: И с тех пор вынужден заниматься барышами…

Сергей Васильев: Да уж… Семья жила скромно. Рядом с нашим домом были дома, где жили руководители завода, я видел, что они живут гораздо лучше нас, и спрашивал: «Почему так несправедливо?» А мама отвечала: «Не завидуй, а смотри и учись, как надо работать и зарабатывать деньги». Это было первое правило, которое я усвоил, – не завидовать. Второе – привычка к труду, родители с детства приучали нас трудиться – мы сами выращивали овощи на огороде, потому что продуктов в городе всегда не хватало, их распределяли по карточкам. После 8-го класса они отпустили меня учиться в Питер, не отговаривали, дали свободу, потому что доверяли мне. Отсюда третье правило – верить в ребенка, в его способности, это придает ему сил. А здесь, в Питере, я уже самостоятельно получил еще один полезный опыт – узнал, что в жизни важнее связи, а не деньги.

Андрей Бабин: Наследство можно получить не только от родственников, но и от чужих людей. Будучи мальчишкой, я, когда жил у бабушки в деревне, любил ходить в гости к двум старушкам, в их доме испытывал особое ощущение домашнего тепла и уюта. Мы играли в какие-то игры – в уголки, карты, я, как мог, помогал им по хозяйству. Мы ходили в лес за грибами… они привили мне любовь к природе. И все это вместе легло на сердце, осталось на всю жизнь… Я с благодарностью вспоминаю тех старушек, от них осталось в моей душе что-то очень важное и светлое.

Елена Вербицкая: Если мы стали говорить не о материальных вещах, то могу сказать, что главное, что я получила в наследство от своей бабушки, – это ее любовь. Любовь – как атмосфера в доме, в котором я росла. Просыпаешься – и греешься в лучах этой любви. Я помню, как со мной разговаривали, как держали на руках, как берегли. Было чувство покоя, безопасности, уверенности. И это чувство хранило и вело меня дальше по жизни, и я старалась передать его своим детям. При этом меня нисколько не баловали – я вместе со всей семьей участвовала в крестьянских работах, ходила в лес, на сенокос, мне было интересно все, что они делали.

Александр Лыткин: По сути, мы все говорим об одном и том же. Потому что мы – дети своего времени и настолько вросли в советскую историю… Для меня понятие наследства тоже перенесено в сферу отношений. Это прежде всего воспитание. Помимо семьи огромное влияние на меня оказали и детский сад, и школа – мы были вписаны в дружбу не меньше, чем в семью. И это было хорошее влияние.

Когда мы с сестрой делили наследство, все было очень по-человечески, у нас не было никаких разногласий. Потому что нас так воспитали. Дети впитывают внешнее зло, если родители не выстраивают правильных барьеров.

Александр Заборов: Да, друзья в детстве имели значение не меньшее, чем родители.

Книга «Царство и священство» представляет собой первую книгу многотомного проекта «Власть и право в истории Церкви» известного русского правоведа и византиниста Величко А.М., в который вошли труды по истории и философии права, «симфонии властей», правам личности, как они раскрываются в христианском вероучении, о нравственной идее государства, а также соотношение права, политики и нравственности. Особое место в сборнике занимает тема правового идеала в Византии, исихии («Иисусовой молитвы»), канонического права и его отличий от права государства.

В работе на основе анализа действующего американского уголовного законодательства, доктрины и материалов судебной практики показано современное состояние уголовного права США. Рассмотрение основных институтов его Общей и Особенной части дает представление о характере реформы уголовного законодательства, начатой во второй половине XX в., с принятием Примерного уголовного кодекса США. Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, исследователей, специализирующихся в области уголовного права США, практических работников, а также всех интересующихся уголовным правом зарубежных стран.

Философия уголовного права практически не разрабатывается современной теорией. Вместе с тем теория уголовного права уже подошла к тому рубежу, когда дальнейшее продвижение вперед, а значит, и реальные успехи в борьбе с преступностью невозможны без использования солидной философской основы. В сборник включены работы и фрагменты трудов известных юристов XIX–XX вв., которые, как правило, малоизвестны современному читателю. Книга предназначена для научных и педагогических работников, студентов и аспирантов, а также для всех, кто интересуется проблемами борьбы с преступностью, вопросами философии и современного бытия.

Описание 11 проектов ограничения самодержавия, составленных в России в XVIII–XIX вв. как сторонниками, так и противниками власти, а также одного антисоветского документа 1942 г. Содержит полные тексты ряда документов и приложения на смежные темы. Книга может быть использована как учебное пособие для спецкурсов по конституционной истории России на исторических и юридических факультетах и привлечь широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей.

Настоящее исследование посвящено проблеме совершенствования уголовного законодательства и практики его применения в части расширения частного усмотрения при решении уголовно-правовых вопросов, а равно созданию важных методологических предпосылок для системных исследований всего комплекса вопросов о соотношении диспозитивных и императивных начал в современном праве России. В работе рассматривается комплекс теоретических вопросов, связанных с реализацией частного интереса в отечественном уголовном законодательстве.

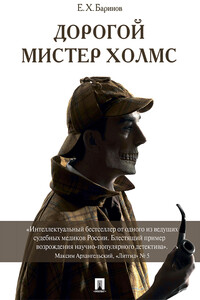

Интеллектуальный бестселлер Евгения Баринова о достижениях современной судебной медицины. Что знали и о чем догадывались ученые сто лет назад? Какие открытия ждут человечество в борьбе со злом? Победят ли технологии талант? Об этом вы узнаете, совершив путешествие во времени в компании с медиками-криминалистами, которым предстоит заново расследовать преступления, описанные Конан Дойлем.