Наш Современник, 2007 № 03 - [2]

Начальник Главного управления по

охране государственных тайн в

печати при Совете Министров

СССР П. К. Романов.

20 января 1977 г.

Резолюция секретаря ЦК М. В. Зимянина на этой цензорской “телеге” была краткой и суровой:

Отдел пропаганды — т. Севруку В. Н.

Отдел культуры — т. Беляеву А. А.

По-видимому, следует условиться об анализе содержания журнала и работы его редколлегии, с учётом содержащихся в записке т. Романова замечаний, в ССП СССР или РСФСР и о внесении необходимых корректив в работу “Нашего современника”.

22.1.77 г. М. Зимянин

“Анализ содержания… содержащихся…” — это так, мелочи. С кем не бывает! А “коррективы” проясняются уже из записки, составленной в отделах ЦК более чем через месяц после зимянинской резолюции:

…Отделы культуры и пропаганды ЦК КПСС уже обратили внимание Союза писателей РСФСР и редколлегии журнала на низкую требовательность к публикуемым материалам.

По рекомендации отделов ЦК КПСС материалы первого номера журнала за 1977 г. обсуждались на заседании секретариата правления Союза писателей РСФСР.

Секретариат правления СП РСФСР принял решение в первой половине текущего года проанализировать и обсудить работу редколлегии журнала “Наш современник” по повышению идейно-художественного уровня публикуемых произведений.

Главный редактор т. Викулов и секретарь парторганизации журнала т. Кривцов приглашались на беседу в отделы ЦК КПСС. Им было указано на необходимость неукоснительного соблюдения требований, изложенных в постановлении ЦК КПСС “О повышении ответственности руководителей органов печати, радио, телевидения, кинематографии, учреждений культуры и искусства за идейно-политический уровень публикуемых материалов”.

Полагаем возможным ограничиться принятыми мерами.

Зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС В. Севрук

Зам. зав. Отделом культуры ЦК КПСС А. Беляев

1 марта 1977 года

Отмечу особо, что в целом отдельская записка отличается вежливой обтекаемостью, сдержанностью стиля — не в пример размашистым, а то и грозным политическим инвективам цензуры. Да и принятые меры, как нетрудно убедиться, носят профилактически-воспитательный характер. Ну прямо иллюстрация к известной милицейской байке о “злом” и “добром” следователях!

Разумеется, не всё здесь так просто. К тому времени в высшем руководстве партии (отметим здесь личную роль Л. И. Брежнева) возобладало уважительное, терпеливое отношение к творцам художественных ценностей. Разумеется, до определённого предела, каковым, естественно, считалось отрицание превосходства и смысла советского строя и коммунистической идеологии. А так — своего рода “крылатые качели”: вверх, вниз, вправо, влево — твори, выдумывай, пробуй!

В этой своеобразной и хитрой политике “качелей” учитывались и по возможности смягчались как либеральные, так и “русофильские”, “почвеннические” тенденции и крайности. Правда, с одним необходимым уточнением: любые “общечеловеческие”, в том числе прозападные мотивы в творчестве писателей либерального крыла воспринимались как заведомо более прогрессивные. А упрямое обращение литераторов “русской партии”, и прежде всего наиболее талантливого из них — В. Распутина, к истокам национальных традиций и народного характера, формирования и развития национального самосознания однозначно трактовались как еретическое впадение в грех “патриархальщины” и шовинизма. Для “левых”, либеральствующих — мягкие укоры и урезонивания, дружеские беседы. Для “правых” — суровые окрики, угрозы, политические ярлыки.

Объяснение всему этому теперь найдено. Литературную политику 60-х — 70-х гг. в ЦК КПСС вершили люди в основе своей без- и вненациональные, пронизанные духом “социалистического интернационализма”. Кстати, далеко не все из них были узколобыми догматиками. Просто уже тогда они были тайно ориентированы на “общечеловеческие ценности” и западные стандарты жизни. В них померкло, сузилось, а то и просто вытравилось святое чувство родной земли, восторга от её просторов и красот, кровного родства со своим народом, гордости за его драматическую, но славную историю. Не потому ли многим из цековских “надзирателей” за культурой, в сущности, не пришлось переживать мучительную ломку мировоззрения, когда в России на смену несовершенному “реальному социализму” пришёл куда более реальный бандитско-олигархический капитализм…

Но вернёмся к Валентину Распутину.

Угрожающие политические обвинения Главлита в адрес автора “Прощания с Матёрой” ЦК, по сути, проигнорировал. Повесть просто упоминается через запятую в небольшом перечне материалов “НС”, вызывающих серьёзную критику общественности в литературной и общеполитической печати.

Думаю, этому есть и ещё одно, мало кому известное конкретное объяснение. Шуму вокруг “Матёры” предшествовала не менее громкая возня вокруг повести “Живи и помни”. Помню (а я в те годы работал инструктором Отдела культуры ЦК), как в зале заседаний нового здания ЦК на Старой площади перед руководителями центральных СМИ с очередным установочным докладом выступал секретарь ЦК Михаил Васильевич Зимянин. Жёсткий и хлёсткий был тот доклад! Многим в который раз досталось на орехи за политическую рыхлость и мягкотелость публикаций, за недостаток наступательности в борьбе с буржуазной идеологией и т. д. В общем, всё привычно, всё как обычно. И вдруг в канву доклада вплелись новые, чисто творческие, идейно-художественные мотивы. Докладчик огласил свою прямо-таки разгромную развёрнутую оценку повести В. Распутина “Живи и помни”, только что напечатанной в “Нашем современнике”.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Произведения Владимира Крупина неизменно вызывают интерес у читателей. Писатель органично сочетает проблематику «светской» жизни с православной этикой. Его герои — люди ищущие, страдающие, трудно постигающие своё предназначение. Писатель убеждён, что путь к полноценному, гармоничному существованию пролегает через любовь, добро и обретение истинной веры. Каждый из героев приходит к этому своим собственным, порой весьма извилистым и причудливым путём.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

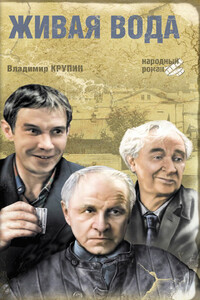

Широкую известность принесла Крупину повесть "Живая вода" (1980), осуществляющая знакомый мировой литературе конца 19 – начала 20 вв. социально-психологический эксперимент на основе жизнеподобной ситуации: открытия в одной деревне некоего целебного источника, освобождающего население от пагубной русской привычки – алкоголизма, полная гротескной фантазии, юмора, иронии и грусти, оплакивающая нравственную деградацию русского мужика и надеющаяся на сказочное его исцеление "живой водой". По повести был снят кинофильм "Сам я - вятский уроженец" (в главных ролях - Михаил Ульянов, Евгений Лебедев, Сергей Гармаш; режиссер Виталий Кольцов).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Неконтролируемая мысль» — это сборник стихотворений и поэм о бытие, жизни и окружающем мире, содержащий в себе 51 поэтическое произведение. В каждом стихотворении заложена частица автора, которая очень точно передает состояние его души в момент написания конкретного стихотворения. Стихотворение — зеркало души, поэтому каждая его строка даёт читателю возможность понять душевное состояние поэта.

Россия, Сибирь. 2008 год. Сюда, в небольшой город под видом актеров приезжают два неприметных американца. На самом деле они планируют совершить здесь массовое сатанинское убийство, которое навсегда изменит историю планеты так, как хотят того Силы Зла. В этом им помогают местные преступники и продажные сотрудники милиции. Но не всем по нраву этот мистический и темный план. Ему противостоят члены некоего Тайного Братства. И, конечно же, наш главный герой, находящийся не в самой лучшей форме.

О чем этот роман? Казалось бы, это двенадцать не связанных друг с другом рассказов. Или что-то их все же объединяет? Что нас всех объединяет? Нас, русских. Водка? Кровь? Любовь! Вот, что нас всех объединяет. Несмотря на все ужасы, которые происходили в прошлом и, несомненно, произойдут в будущем. И сквозь века и сквозь столетия, одна женщина, певица поет нам эту песню. Я чувствую любовь! Поет она. И значит, любовь есть. Ты чувствуешь любовь, читатель?

События, описанные в повестях «Новомир» и «Звезда моя, вечерница», происходят в сёлах Южного Урала (Оренбуржья) в конце перестройки и начале пресловутых «реформ». Главный персонаж повести «Новомир» — пенсионер, всю жизнь проработавший механизатором, доживающий свой век в полузаброшенной нынешней деревне, но сумевший, несмотря ни на что, сохранить в себе то человеческое, что напрочь утрачено так называемыми новыми русскими. Героиня повести «Звезда моя, вечерница» встречает наконец того единственного, кого не теряла надежды найти, — свою любовь, опору, соратника по жизни, и это во времена очередной русской смуты, обрушения всего, чем жили и на что так надеялись… Новая книга известного российского прозаика, лауреата премий имени И.А. Бунина, Александра Невского, Д.Н. Мамина-Сибиряка и многих других.

Две женщины — наша современница студентка и советская поэтесса, их судьбы пересекаются, скрещиваться и в них, как в зеркале отражается эпоха…

Жизнь в театре и после него — в заметках, притчах и стихах. С юмором и без оного, с лирикой и почти физикой, но без всякого сожаления!