Нас волокло время - [5]

И это мучительно: не знать даже самого себя.

"Всего хуже сознавать себя дополнением собственной мебели", - говорил Ключевский. Чаще всего чувствуешь себя именно так: дополнением, потому что виражируешь, слаломишь, смелости, что ли, в нас нет, чтобы идти прямо на истину? Да, нет. Но это слишком простой ответ. Ответ успокаивающий, убаюкивающий: что с меня взять, чего нет, того нет - и живи спокойно. Смелых людей, может, больше, чем трусов. Отвыкли от смелости, привыкли к мебели. Чтобы она была и чтобы окружала меня. И уже не замечаешь, что ты для нее, ты дополнение к ней. Уже вещи, благополучие, покой, достаток, положение, пост, президиум, ожидание звания или награды, дадут тираж или нет... "А в Дубултах все-таки лучше отдыхать, чем в Пицунде". - "Слышали, главным редактором будет Михаил Алексеев". - "Да нет, отказался, там было двадцать претендентов на этот пост". - "Нет, тридцать", - и вроде бы какое тебе дело - двадцать или тридцать, и вообще, кто там будет, но включаешься в пустейший разговор... А зачем все это? Зачем?

Конец-то недалеко. Трава пучками - из рук!

И тихий, всплывающий из вечности крест надо мной.

Кто знает, когда я шмякнусь о дно канавы, нигде ведь не прочитаешь на роду написанное.

Вот почему я стал задумываться о работе, напрочь раскованной от всего, и прежде всего от требований и указаний. Прочь внутреннего редактора! Пусть пишется все, что пишется. В конце концов интересно и самому: ну а без этого главлитчика внутри самого себя стою ли я что-нибудь? Знаю одно: без главлитчика смогу написать интереснее, чем с ним. Что' стою - дело темное... Но уж становится все труднее и труднее жить с ощущением, что губишь себя, так и не выскажешься и хоть перед смертью подумаешь: я кое-что сделал.

Сейчас этого я не могу сказать.

Значит, надо попробовать.

"Я за жизнь, - писала Марина Цветаева, - за то, что было. Что было жизнь, как было - автор. Я за этот союз".

В идеале хотелось бы написать такое, тем более что Цветаева пишет как раз о литературе, как бы мы теперь сказали, документальной, возможно, имеет в виду саму мемуаристику. <...>

Время такое... Вымирание литературы? В какой-то мере - да. Классический роман - в прошлом. Чем больше современная проза пропитана документальностью, то есть чем ближе к реальному факту, к истории с ее реалиями, тем притягательнее. Когда-то безраздельно царствовавший вымысел теперь не в цене. Если не было вымысла, не было и литературы. Так было еще несколько десятилетий назад. Сейчас многие читают журналы с конца, с петитных разделов. Там факты. Как осмыслены - неважно, я и сам могу их осмыслить, но дайте мне интересные, неизвестные факты, дайте мне сырую, не испорченную художествами действительность, и я в ней сам разберусь. А роман, да еще неизвестного автора, пролистываешь за минуту: скорее всего в нем нет ни искусства, ни действительности, то есть, попросту говоря, ничего нового я из него не узнаю, а эстетического удовольствия тоже не получу, потому что такое удовольствие теперь уж совершеннейшая редкость.

Время такое, мемуары, когда-то стариковская забава, стали одним из ведущих жанров, если они вообще жанр... Должно быть, начинает сбываться пророчество Толстого.

Но я не собираюсь писать чисто мемуарную книгу, хотя вспоминательного в ней будет много. Если свобода, полное изгнание всего, что связывает, так свобода и полное изгнанье. Мне хочется рассказать и о том, что было, но больше о том, что и сейчас есть. И сейчас есть то, что отживает свой век, то, что было, а живет активно, порой агрессивно. Отжившее, мертвое так хватает живое, что живому впору ноги унести. Сахаров уже третий год в Горьком (нашли же местечко для ссылки!), кто его загнал туда? Мертвецы? Как бы не так. Все перепуталось, и двоемыслие, о котором я пишу, - это сосуществование мертвого и живого в одном дышащем организме. В тебе и во мне. Вот что надо понять. Тогда мемуары могут стать остросовременнейшими, как чтение стенограмм съездов двадцатых, и тридцатых, и даже десятых годов: оттуда все еще продолжают лететь снаряды, поражающие площадь современности. Я уж чуть ли не сорок пять лет состою членом партии, а был мне год (всего год), когда на десятом съезде партии было провозглашено: больше двух не собираться - это уже фракция. Теперь этого и слова нет - фракция, но если собираются больше двух, то только не на собрании: там все как один, там монолит.

Что - пожалуй, всем ясно. Кто? Кто - это я.

Я живу на седьмом этаже. Это выше деревьев, и, кажется, только одно из ближних на уровне этажа. А так с балкона курчавая кипень зеленых крон, уходящая полосой до Пицундского мыса, слева - матовое стекло озера с медленно передвигающимися точками уток, долина, за маревом сама Пицунда прямоугольники белых зданий, какие повсюду, один поставлен на попа четырнадцатиэтажный, среди них желтая головка древнего храма, единственная достопримечательность, кроме, конечно, реликтовых сосен, они огорожены проволочной сеткой, как в вольере, деревья в зоопарке, их немного, и боюсь, что они скоро кончатся. На днях тут был шторм, к берегу вынесло в полметра толщины и метра три в длину обрубок сосны реликтовой. Кто-то ее спилил и распилил. Море не приняло обрубок в свою стихию и вернуло обратно. Долго ли оно, вечное, все свитое в коричневые узлы и наросты, будет лежать здесь, на пляжном песке? Сомневаюсь: дальше распилят.

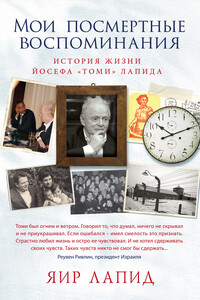

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.