Нас волокло время - [17]

Между прочим, в это время я сидел перед ним в майорском кителе: я уже стал майором...

Тем, кто не жил тогда, наверно, трудно представить то особое чувство (чувство вообще нельзя ни представить, ни вообразить, его надо пережить хоть один раз), когда по нервам вдруг пробежит тянущий, вибрирующий страх, словно тебя уже втягивает в черную воронку, а что с тобой будет, когда ты окажешься в воронке? Противное, унизительное чувство. Парализующее чувство, если ты к нему еще не привык. А я не привык. Сухое серое лицо - профиль следователя, палача смотрело на меня, испепеляя мелюзгу холодным презрением человека, все понимающего, к человеку, ни черта не понимающему. Не соображающему даже, что ему грозит.

Но я кое-что понял. И я завилял:

- Да, наверно...

- Не наверно! - загрохотало в начальственно-пыточном гневе. - Не наверно, а в действительности вы совершили не проступок, а, если переводить на язык военных уставов, преступление!

О-ох куда повернул! Мне в голову не пришло, что ни в каких уставах не написано ничего на этот счет. Ну понятно, что не положено. Этак я еще генеральский мундир на себя напялю. А тут Вышинский. Тут сам Сталин! И я залепетал что-то жалкое: да, не понимал, совершил ошибку, правда, это было давно...

- Что значит давно, когда выясняется, что до сих пор не понимаете значения своего проступка! - заревел Симаков. Эк, идиот, опять я не то сказал!

Я понимал, что копают не под меня, а под Павлова, именно его Симаков и кто-то выше Симакова хотели снять с поста редактора. Это я чувствовал. Я отлично понимал, что Павлова можно снять, коли на него будет "материал". И всего лишь не дотепывал, что, собирая "материал" на Павлова, неизбежно заводят "материал" и на меня.

Какой, я узнал потом, спустя несколько лет. Нет, не в майорском кителе было дело, кителем меня, дурачка, пугали, дело заводилось посерьезнее, настоящее "дело". Но и ничего не зная и не очень-то понимая, куда все клонится, я ощущал грозные, пугающие толчки почвы под собой. В сталинские годы, а может, еще и раньше их, в людях вырабатывалось что-то похожее на звериный и птичий инстинкт, когда еще до землетрясения или наводнения живое, неразумное вдруг покидает свои гнезда и обиталища и устремляется от надвигающейся беды. Вступает в силу неизвестное и не имеющее названия предчувствие. Озираясь умом, я понимал, что мне что-то грозит и надо что-то делать.

Я принял самое простое решение, какое принимает грызун, заяц, лиса, медведь: надо бежать, вот-вот на меня хлынет вода, и я захлебнусь в ней.

И опять самое простое - демобилизоваться.

Но я уже прослужил в армии чуть не десять лет. Заводить снова разговор об аспирантуре? Глупо. Переходить в гражданскую газету? Поди найди предлог для этого. Надо смываться по болезни. Так, как я уже пробовал в сорок шестом, только тогда не прошло, а может, теперь выскочу. Сразу же были включены два сердечных спазма, после одного из них я лежал в Лефортове в госпитале. Мало, но все же кое-что. Теща-психиатр открыла мне другую тропинку, и вот я сначала в больнице Кащенко, знаменитой Канатчиковой даче. Ехали туда долго на трамвае, над голыми сучьями больничного сада разносился весенний вороний грай. Что-то там у Кащенко у меня обнаружили, вернули в Лефортовский госпиталь, там за мной щелкнул ключ двери пятнадцатого психиатрического отделения, я перепугался, а вдруг найдут кое-что в самом деле и не выпустят; кричи, что не сумасшедший. Но меня внимательно осмотрели и обнаружили психастению. Я сообразил, что выпустят: не шизофрения, а психастения, как-никак звучит. Не очень, конечно, но не лишний добавок. А тут еще давняя щитовидка, от которой учащенное сердцебиение и другие неприятности.

Набралось негусто... Но опять же инстинктом я чувствовал, что выпустят, если я буду ускользать в этом направлении, медицинском. Не нужен был я им. Мешал. Откроют дверь - и беги. Беги, заяц, и не оглядывайся!

...Году в пятьдесят шестом, летом, повесился после очередного запоя поэт Вася Сидоров, единственный из писателей, оставшийся после войны в нашей редакции "Сталинского сокола", тогда спешно переименованного в газету "Советская авиация". Поэтик слабенький, из ударников в литературу, было такое движение "ударники - в литературу" в начале тридцатых годов. Дослужился одним из первых членов ССП до подполковничьего звания, уже и внуки появились, от вечного пьянства Сидоров был худ и темен лицом, но все его так и называли Васей. Не обижался, мужик был славный. Повесился в уборной на подтяжках и записки не оставил, и никто не спрашивал, что оставил, что написал, все и так знали: дошел до точки от алкоголя и вечных скандалов дома. И вот на Ваганьковском ко мне подошел во время похорон подполковник Вишенков и говорит: "А ты знаешь, что тебе шили в пятьдесят втором?". Я не знал. И вдруг: "Тебя хотели арестовать за связь с белогвардейцами в Харбине". Бог ты мой. Никаким умом я не додумался бы до этого. Но ведь дельце-то можно было состряпать, и покатилось бы как по маслу. В Харбине был в августе сорок пятого. Не только был, но и "взял" этот город с миллионом населения. Спустились мы на "дугласе" с парой отделений стрелков во главе с генерал-майором Шелеховым, на харбинском аэродроме нас уже ждали почтительные японские генералы, тотчас же отрапортовавшие о капитуляции гарнизона. Точно так же через несколько дней я "овладел" в Северной Корее Пхеньяном. Войны на Востоке фактически не было. За день до нее американцы сбросили на Японию две атомные бомбы, что там ни говори теперь об этих бомбах, они решили исход второй мировой войны, окончательный. Тогда же я спросил одного японского генерала, как долго они смогли бы сражаться с нами, и он ответил: "Год бы мы вас подержали, но мы знали, что все равно игра проиграна, и император Хирохито не хотел бессмысленно жертвовать человеческими жизнями. Опять же эти страшные бомбы..." Сколько бы мы и японцы потеряли за год, а за полгода, за три месяца? А я, разъезжавший и летающий над всей Маньчжурией, слышал выстрелы только в первый день нашего наступления. Ни одного трупа - ни нашего, ни японского - в глаза не видел. Так вот, в этом "взятом" и мною Харбине (смешно у Симонова: "С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом первыми врывались в города") я видел много русских. Одна улица Китайская - сплошь состояла из русских магазинов и лавочек, ресторанчиков и пивнушек, была даже вывеска: "Хиромантка А.Б. Добросклонова принимает с трех до пяти ежедневно, кроме воскресенья". Я разговаривал и с уборщицей в гостинице "Ямато", женой забайкальского казака, помятой эмигрантской судьбой женщиной, все еще недоумевавшей, зачем им с офицерами надо было удирать через Амур, и с молодыми ребятами лет по двадцати и меньше, не видевшими в глаза России и заочно влюбленными в нее, мечтавшими посмотреть на родину. Все они, большинство-то во всяком случае, создали "Союзы за возвращение" и были счастливы, когда получили советские паспорта. Потом всех их переправили в наши лагеря. Ни одного из русских, возвратившихся из Маньчжурии в сорок пятом, я потом никогда не встречал. Исключение - писательница Наталья Ильина, приятельница Вертинского, жившая и в Харбине. Ее воспоминания опубликованы у нас в "Новом мире".

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Заговоры против императоров, тиранов, правителей государств — это одна из самых драматических и кровавых страниц мировой истории. Итальянский писатель Антонио Грациози сделал уникальную попытку собрать воедино самые известные и поражающие своей жестокостью и вероломностью заговоры. Кто прав, а кто виноват в этих смертоносных поединках, на чьей стороне суд истории: жертвы или убийцы? Вот вопросы, на которые пытается дать ответ автор. Книга, словно богатое ожерелье, щедро усыпана массой исторических фактов, наблюдений, событий. Нет сомнений, что она доставит огромное удовольствие всем любителям истории, невероятных приключений и просто острых ощущений.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

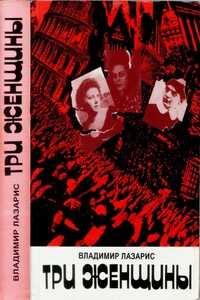

Эту книгу можно назвать книгой века и в прямом смысле слова: она охватывает почти весь двадцатый век. Эта книга, написанная на документальной основе, впервые открывает для русскоязычных читателей неизвестные им страницы ушедшего двадцатого столетия, развенчивает мифы и легенды, казавшиеся незыблемыми и неоспоримыми еще со школьной скамьи. Эта книга свела под одной обложкой Запад и Восток, евреев и антисемитов, палачей и жертв, идеалистов, провокаторов и авантюристов. Эту книгу не читаешь, а проглатываешь, не замечая времени и все глубже погружаясь в невероятную жизнь ее героев. И наконец, эта книга показывает, насколько справедлив афоризм «Ищите женщину!».

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.