Национализм - [41]

В классическом случае Германии идея национальной идентичности вытеснила множество издавна существовавших различий между малыми государствами. Точно так же она отменила противостояние между городом и деревней, которое наблюдалось на протяжении большей части истории. Здесь национализм был тесно связан с капитализмом. Процесс создания единого национального государства означал превращение крестьян, скажем, в Провансе, Лангедоке и Бургундии во французов. Как утверждает Геллнер, это произошло отчасти вследствие того, что индустриальный рост привлек в города множество крестьян и привел к строительству обычных и железных дорог, объединивших мелкие местные рынки в национальные и сделавших возможным разделение труда в национальном масштабе. Отчасти этому способствовало также проведение соответствующей государственной политики — наподобие стандартизации образования.

Важную роль в сближении культурно различных членов одних наций сыграло развитие больших постоянных гражданских армий. Эти армии впервые появились во время наполеоновских войн. До XIX века гражданские армии создавались почти исключительно во внутренних конфликтах наподобие гражданской войны в Англии или на стороне Америки во время войны за независимость. В международных конфликтах (например, на стороне Британии во время американской войны за независимость) сражались наемники, часто из других стран (так, британцы нанимали гессенцев для войны в Америке), и отряды, состоявшие из людей, набранных на военную службу против своей воли, которые были династическими подданными, а не национальными гражданами. Они возглавлялись аристократами, а не профессиональными военными; офицерское звание было классовой привилегией, а не признанием личных заслуг. Первая мировая война положила конец этому корпусу аристократических офицеров и стала кульминацией процесса превращения войны в вопрос тотальной мобилизации и сражений гражданских армий при поддержке промышленного производства и транспортных систем всего общества (Dyer 1985).

Национальные рынки улучшили коммуникацию (организованную во многом на национальной основе в соответствии с лингвистическими различиями), и действительные контакты между солдатами-гражданами сделали различных членов национальных государств не просто лучше знакомыми друг с другом, но и на самом деле более похожими друг на друга. Это сыграло решающую роль в процессе формирования интегрированных наций. Важным аспектом этого было разрушение местных ремесленных цехов в пользу более национально интегрированных профессиональных категорий. Этому способствовало введение новой технологии и фабричной организации, облегчившее набор рабочих не только из различных местностей, но и из различных наций со схожими условиями труда. И на формирование рабочих влияли не только технические требования, но и участие в национальной культуре. На самом деле профсоюзы и рабочие партии в XIX — начале XX века боролись не только за экономические выгоды вроде более высокой заработной платы или здравоохранения, но и за право полноценного участия в жизни нации: за отмену имущественного ценза при голосовании и гарантирование доступа к бесплатному государственному образованию. Как отмечал в 1907 году Отто Бауэр, предвидя появление сил, которые поставили рабочих на сторону своих наций, а не на сторону международного рабочего класса:

Современный капитализм постепенно разграничивает и низшие классы различных национальностей, ибо и они получают долю в национальном воспитании, в общенациональном языке, в общей культуре нации. (

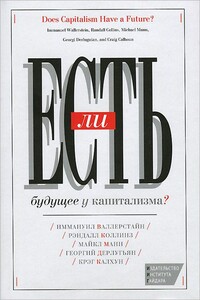

Конец капитализма был главным ожиданием ХХ века со всех сторон, от социалистов до консерваторов. Кто ожидал, что в 1989 г. внезапно придет конец коммунизму, а капитализм триумфально вступит в эру глобализации? Капитализм всегда как-то выходил из кризисов, и ему нет мыслимой замены. Но это лишь эмпирическое обобщение без всяких теоретических механизмов. Если пали все великие властные образования прошлого, даже Рим, то почему капитализм не падет никогда? Французская революция, Первая мировая, распад СССР стали возможны именно потому, что их не ожидали.Пять исторических социологов излагают свои пять теорий, объясняющих, отчего может рухнуть капитализм (Валлерстайн и Коллинз), как и почему капитализм может сохраниться (Манн и Калхун), откуда взялись коммунистические режимы в России и Китае и почему они окончились столь по-разному (Дерлугьян).

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

В монографии рассматривается политическая история Пергамского царства, образовавшегося в Малой Азии после походов Александра Македонского и развивавшегося в III-II вв. до н. э. до завоевания его Римом. Большое внимание уделено исследованию важнейших политических институтов, состояния армии и флота, характеристике налоговой, финансовой, религиозной политики династии Атталидов, их градостроительной деятельности. В монографии полно рассматривается развитие городов Малой Азии, входивших в состав Пергамского царства.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.